ボーイ・ソプラノ Christian Schaefer ~ 大人びてマットな声質 ― 2024年07月30日 16時57分32秒

BOY SOPRANO

1.Ave Maria

2.St Francis Prayer

3.The Breaking at the Fellowship

4.Panis Angelicus

5.Bist Du Bei Meir

タイトルのファースト・サマーって何だ? 少年期から青年期への変わり目? わからん。彼の声を楽器で例えると大き目木管で、声質はマットな仕上がりで、大人びたテイスト。なので、普通のボーイ・ソプラノが選択する曲も良いが、声質や曲自体のドラマ性ということで、3.The Breaking at the Fellowshipが似合っていると思った。(by Hetsuji 2024.07.30 tue.up)

ボーイソプラノ~宇都宮聖くんの「ママに捧げる詩」~ ― 2022年02月08日 12時06分42秒

ボーイ・ソプラノ MICHAEL MORLEY ~ 音的にも現代に通用する盤 ― 2020年07月18日 12時43分59秒

SIDE 1:

1.BLESS THIS HOUSE(Brahe-Taylor)

2.IF I CAN HELP SOMEBODY(Androzzo)

3.MIGHTY LAK' A ROSE(Nevins-Stanton)

4.BIRD SONGS AT EVENTIDE(Coates)

SIDE 2:

1.HARK, HARK THE LARK(Schubert)

2.THE LASS WITH THE DELICATE AIR(Arne)

3.ON WINGS OF SONG(Mendelssohn)

4.LULLABY(Brahms)

33回転のレコードなので、そんなに古くはないのでしょう。

思ったよりも音が良いです。傷もそんなに付いていなくて満足です。

ただ青いカバーのレコードを初めて聴いた感動の日から20年も経過して、あらためて聴き返すと、大好きなBSソリストだからこそ、物足りないのです。1曲1曲が短すぎる。もっと長い尺の編曲で聴きたかったです。それと、SELECTIONではなくて、所属した聖歌隊と一緒に演奏したものとかも含めて全部聴きたい。

ピアノの音もきれいです。ソロも、音がきれいに採録されています。演奏そのものは、良い状態で残っているので、この演奏を聴いてしまうと、ファンとしては、もっと・・・と欲が出てしまいます。傷が気にならない盤を入手出来たのは幸運だったとしても、です。

堀辰雄 「木の十字架」 ~ パリ「木の十字架」少年合唱団、Claude Pascal ― 2019年07月07日 09時32分09秒

1974年の『パリ「木の十字架」少年合唱団』(パリ木)公演へ行った前後に、堀辰雄が立原道造を追悼した「木の十字架」を読んだ。

*

そこには堀の結婚のお祝いに立原が贈った、フランス旧教会ラ・クロア・ド・ボア教会小聖歌隊合唱のヴィットリア『アヴェ・マリア』パレストリイナ『贖主の聖母よ』と、クロオド・パスカル少年が独唱したドビュッシィの『もう家もない子等のクリスマス』という2枚のレコードの記載が在った。

*

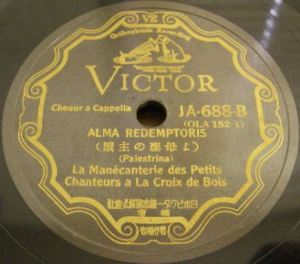

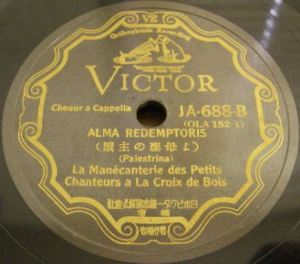

聴いてみたいと思い、オリジナルを探し始め、2009年、インターネット上で、ついに「アヴェ・マリア/贖主の聖母よ」のSP盤を見かけた。

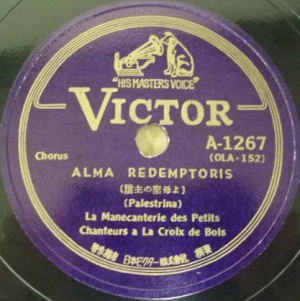

その後、私は、それとは違うレーベル・デザインのSP盤を手に入れることが出来た。

(A-1267)

パスカル少年の方は国外盤で入手した。

(J2339)

(DF1343)

だが、手元にあるSP盤が作品中の盤と同じものなのか、当時は調べる方法を思い付かず、放置してしまっていた。

*

昨秋、コレクションの棚を整理した折に、そのSP盤が出て来てしまって、仕方ないから手に取ってしばらく眺めた。

*

堀がレコードを贈られたのは一九三八年だが、実際には、翌年、立原の死後に、深田氏のお宅の蓄音機で初めて聴いたらしい。蓄音機を購入したのはその後のことで、堀は軽井沢で立原を偲びながらレコードを聴いていたようだ。

*

SP盤は、パリ木がビクター、パスカル少年のがコロムビアから発売されている。私は、レコード会社へ、レーベルに記された番号から発売期間の問合せをし、両社からは『時代の古いレコードは既に情報が無い』との回答を受け取った。

*

次に、パスカル少年と合唱団側の記録から、録音は少年が1933年、パリ木は1934年であることが判ったので、1933年から1938年の間に発売されたレコードを資料から探すことにした。

*

野村胡堂・あらえびす記念館(岩手県紫波町)には多数のSP盤と、資料等が存在する。そちらで資料を三冊お借りして2枚のSP盤の記載があるかどうかを確かめた。

*

その結果、三冊の資料のうち、『野村レコード・コレクションSPレコード目録(S61・3)』に探していた記載を見つけた。

Noël des Enfants qui n'ont plus de Maisons 家のない子供たちのクリスマス Pascal(Boy S) Col, J 2339 5345 (P36)。コロムビアから発売されたパスカル少年のレコードが存在していた。

*

記念館の館長氏と学芸員の方のお話によると、パスカル少年のSP盤は、あらえびす氏がリアルタイムで購入した盤とのことなので、それが国外盤であることが気にはなったが、時期的にも、堀が手にした盤と同じ可能性があると思われた。であれば、記念館所蔵のパスカル少年のSP盤は、非常に状態の良い、ワン・オーナー盤ということになる。

*

パリ木の方については、発売元のビクターが時代によって会社名を変えていたので、レーベルに記載されていた会社名から、最初にネット上で見かけた(JA-688)ではないかと思われた。私のコレクションは戦後の(A-1267)盤だった。

*

「木の十字架」作品中のSP盤は『JA-688(フランス旧教会ラ・クロア・ド・ボア教会小聖歌隊)』と『J2339(パスカル少年)』かもしれない。

(フランス旧教会ラ・クロア・ド・ボア教会小聖歌隊)

(クロードパスカル)

これが45年を経て、私が出した結論だ。

*

残念ながら、立原が贈ったレコードの原物は残っていないらしく『堀辰雄文学記念館』が公開している蔵書目録SPレコードのリストにも掲載されていないので、私が出した結論が正しいかどうかは分らない。

*

パリ木の演奏は、重く深く暗いが不思議と癒されて心が凪いだ。パスカル少年の方は、弾んだ技巧的な声がやわらかく響いて来た。

(MARIANNE MELODIE 021018 830)

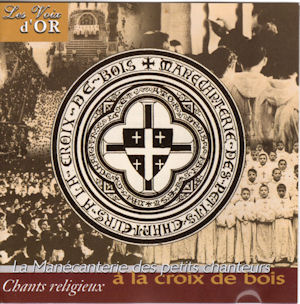

今更ではあるが、フランス旧教会ラ・クロア・ド・ボア教会小聖歌隊とは、パリ「木の十字架」少年合唱団のこと。

*

CHANTS RELIGIEUX (MARIANNE MELODIE 021018 830) rec.1933-1949 / dir. Monseigneur Maillet

9. AVE MARIA (1934).....2:34

19. ALMA REDEMPTORIS (1934).....3:13

*

パリ木の歴史的録音のCDで、2曲は聴くことが出来る。

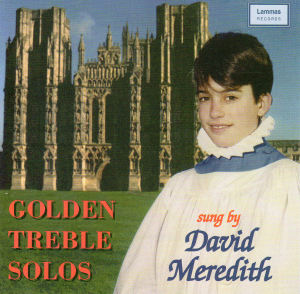

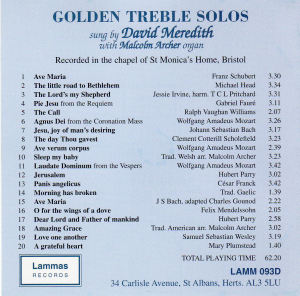

ボーイ・ソプラノ David Meredith ~ 端正で気品にあふれたトレブル ― 2016年08月12日 11時57分54秒

どこで買えるかは見当がついていたのですが、なかなかに当時の私には購入手段のハードルが高すぎて。ですから、このCDが届いたときにはものすごく嬉しかったことを覚えています。そのときの第一印象は、どの曲も短かくて少々物足りなかったのですが、今、聴きなおしてみると全然! これぞバリバリの伝統的聖歌隊員の歌唱! あ~、落ち着く~。艶やかなソプラノでありながら、キンラキンラしないのですよ。聖堂で聴きたかったです。

それに、リアルでは気が付きませんでしたが、とてもとても上手です。癖のないクリアな声がスーッと伸び、しかも丁寧な歌い方からソリスト君の誠実さまで伝わってきます。ボーイソプラノとして新鮮な声でありながら、安定感が半端ないです。時代も良かったのかもしれませんし、レーベルも良いですし、だからこそのソリストに相応しい品のある盤石な曲構成だと言えると思います。模範的なソリストでもあるので、曲を聴きながら、ならWSKのソリスト、ならアレッドというふうに、過去の自分の経験値トレブルデータに脳がリンクして、大切な思い出の音さえ思い出せる贅沢なCDです。

ボーイ・ソプラノ DMITRIJ BOJTSCHENKO ~ 想像を絶する可愛らしい声 ― 2016年08月12日 08時28分45秒

1.Ave Maria(shubert)

2."Benediktus" aus Messe B-dur (Haydn)

3.Aria No,2, aus der Kantate "Stabat mater" (Pergolesi)

4.Wiebenlied (Reger)

5.Stille Nacht, heilige Nacht(Gruber)

6.O sole mio(Italian fork song)

7.Vokalis opus 39 No.4(Rachmaninow)

8.Lerche(Glinka)

9.Wiegenlied fur Swetlana (Chrennikow)

10.ich Gehe alleine auf dem weg(Schaschina)

11.Petrograder Spatzen(Kneifel)

12.Weihnachtslied(Pantschenko)

13.Ach, Du riesige Steppe(Russisches Volkslied)

14.Einsam klingt ein Glocklein(Russisches Volkslied)

15.Ein kleiner Weg(Russisches Volkslied)

DMITRIJくんのカバー写真を見た後で聴くと、想像を絶する可愛らしい声に絶句しそうです。予測して待った声とこれだけイメージの違う声に出会うのも滅多にないことです。声量もバッチリのキラキラした声と、見事な巻舌です。13歳くらいのときの、絶頂期の録音でしょうか。声に良い湿度があって、音の表面をカリッとコーティングしているような、素晴らしい音です。

歌い方によって、宗教曲に聴こえる曲も、彼にかかると民族的です。お国柄でしょうか。声は何処までも出るみたいなので何でも歌うことは可能ですが、個性には向き不向きがあると思います。形式を大切にする昔の宗教系よりも、もっと新しい時代のハートを吐露するような歌い方が似合うと思うので、 7.Vokalis opus 39 No.4(Rachmaninow)や情緒的なお国の?作品の方が、彼の演奏の良さや、彼の声の凄さ=超超ソプラノを堪能できると思います。

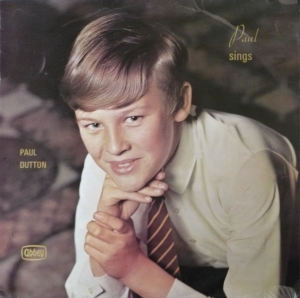

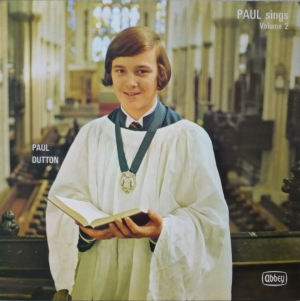

ボーイ・ソプラノ PAUL DUTTON ~ Paul はうたう・・・ ― 2015年11月23日 10時40分18秒

最近のコメント