最初の到達点、最高の演奏~ドラケンスバーグ少年合唱団 ― 2008年08月10日 12時33分51秒

DRAKENSBERG BOYS CHOIR EUROPEAN TOUR 1980 (DBCS 2)

レコードに針を落とした瞬間、柔らかな男声が聞こえてきて、追いかけるように同じく静かなソプラノが重なり、木管的な四声のハーモニーが、パレストリーナの世界を構築していく。エンターテイメント性(?)をサッパリとそぎ落とした演奏で、合唱団員がどこかの大聖堂の聖衣をまとって聴衆の前でミサ曲を捧げても、違和感はないだろう合唱。A面を聴き終えて、聖歌隊の学校でもなく、教会に所属しているわけでもない普通の音楽学校の生徒たちが、ドイツやイギリスの有名所の大聖堂所属の聖歌隊の如く、さりげなく(そして禁欲的に?)パレストリーナやラッソを演奏しきったことに感心してしまった。

ソプラノ&アルトくんたちはやさしく成熟した声を聴かせているし、変声後のパートは!…

ソプラノにもまして、すごいのは変声後のパートの、十二分に訓練され柔軟性に富んだ初々しく若々しい大人の男声の声の質そのものなのだが、例えば昔の(今は聴いていないので)キングスカレッジの如く、頭の良い(?)カッコ良い(?)大学生ふうのお兄さんたちが歌っているのかと思うと、…違うのだ。レコードの裏カバーにシェーンブルン宮殿での記念写真が掲載されて居るが、そこにいるのは、日本的に言うと、小学校高学年から中学生くらいのお子たちばかり。この子どもたちのうちの誰があの男声を響かせているの?的ミステリー…なのだ。

B面。ブラームスも麗しい。ハーモニーにつややかなふくらみがあり、あくまでも端正で上品。途中、曲を彩る一人のソプラノくんも、私のハートを揺さぶる完全な木管系。美しい。

B面は、1曲1曲、全ての曲が、演奏会最後の最後のアンコール曲でもあるかのように、丁寧に丁寧に大切に大切に演奏される。その集中力も立派。四声全てのパートの声に潤いがあり弾力がありやさしさがあり伸びやかさがあり、さわやかさがあり、品があり、それら全てをコントロールできる演奏力がある。

その演奏力を印象付けた後、レコード最後に収録された曲「 8.THE LORD'S PRAYER (David Fanshawe)」で、初めて、器楽伴奏がつき、にぎにぎしくドラケンスバーグ少年合唱団っぽい、アットホームな姿(演奏)にふれてホッとする瞬間が訪れる。これもまた可愛い。

どちらかといえばB面に収録された曲の方が、A面よりも、完成度が、更に高いような気がした。どの曲も素晴らしい出来だが、機会があったら特にも「 5.DIS JULLE WAT DIE WIND LAAT WAAI (South African Folk Song)」を聴いて欲しいような気がする。

とにもかくにもこのレコード通りの演奏ならば、ヨーロッパで歓迎されたことは間違いないだろう。

この録音で、ドラケンスバーグ少年合唱団は、創立時に目指した「音」に到達し、そして超えた。

アウガルテンやシェーンブルンでの記念写真。

これも彼らが目指した音楽とその最高の実力。

Drakiesが持つ歌の翼。

一方の羽にはヨーロッパの伝統を尊敬し大切に思う気持ち。

だが、私は、主翼が目覚めるときが待ち遠しい。

「勢い」~ドラケンスバーグ少年合唱団 ― 2008年08月10日 20時36分46秒

IN DIE DRAKENSBERGE (DRBC 5)

カバー写真は良いのですが・・・。

最高峰のEUROPEAN TOUR を聴いた後では

なかなかキツイものがあります。

指揮者が変わりましたね?

変声少年をソリストに起用し

涼しげな少年合唱をバックに

昔のアイドルもしくはテナー歌手のごとくの曲の数々・・・。

さぞかしソロ少年は気持ちよかったことでしょう。

が、聴くほうは・・・。

ホントのアイドルやテナー歌手が持っている何かを持っていない

団員くんが形だけ歌ってもダメなのよね。

いや~、声が出るから歌う、じゃダメなのね~ということを

学んでしまいました。

カバー写真から受ける大自然の厳しさ優しさ美しさ

そんなものを期待して聴いたのですが

正直、カバーに負けている内容です。

表現力が追いつかないので

変声少年はノッペリ間延びした歌声。

みんなそうでしたね。

プロ歌手とは違う。

ただダメダメ!だけではファンとしてはダメなんで

気が付いたことをひとつ。

ソロよりは合唱のほうが良いです。

そして

この盤の合唱もソロも

ヘタはヘタなりに

ものっすごく「勢い」がある。

これは子どもたちの気持ちを乗せている証拠かも。

そしてこの指導が後年のDrakiesに通じていくのかも。

などと

良いように解釈して聴き続けました。ハイ。

とにかく変声後のパートが今までになくひどい。

EUROPEAN TOUR の面影はゼロ!

これから新しいDrakiesが始まるのです。きっと。ハイ。

ウン! やはり、なんだかわからないけれど 「勢い」だけは、有り余るほどあります。

団員君たちのノリノリの「やる気」だけは伝わってきます。

可憐な歌声 トレーニングCHOIR~ドラケンスバーグ少年合唱団 ― 2008年08月10日 21時20分09秒

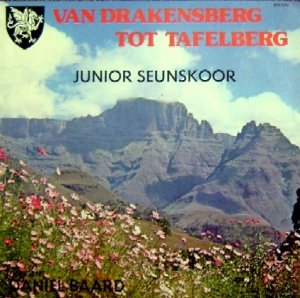

VAN DRAKENSBERG TOT TAFELBERG (BCP 1573) DRAKENSBERG JUNIOR SEUNSKOOR

このときドラケンスバーグ少年合唱団には2つのシニアCHOIRがあったそうですが、今回初めて録音されたジュニアCHOIRは、シニアCHOIR以前のトレーニングCHOIRとしての意味合いもあったようです。

たぶん学校に入りたての幼い団員君たち中心のこのCHOIRは

写真もそうですが、声も、初々しく実に可憐です。

でも声はきちんときれいに伸びて訓練は行き届いているようで

・・・いいなあ。素直さが伝わってくる、そんなクリアな合唱です。

(高音がキビシイかな? まだ。それも、ご愛嬌なり)

年齢にあった曲を一生懸命に歌っている感じが・・・実に良いなあ。

フィンランディアもきれいでした。

「芸」はまだなくて、習ったとおりに歌っているだけ、なんだけれど

合唱の音の色彩が涼しげなのも良いなあ。

くったくのない伸びやかな歌声が清々しい 決してステージ上では聴くことの出来ないという意味でも(なにしろトレーニングCHOIR)貴重な盤です。

エネルギッシュなDrakiesたちに このよーな時期があったのね~と 目からうろこ盤でもあります。

良いです。Drakiesっぽくは ないですけれど。

最近のコメント