ボーイ・ソプラノ ROBERTINO AVE MARIA de SCHUBERT ~ 揺らぎに満ちたプロの歌唱 ― 2009年11月02日 18時03分57秒

ROBERTINO AVE MARIA de SCHUBERT(PRC.277)

声が入る前までの前奏までがシューベルトのアヴェ・マリアです。それからはカンツォーネですけれど。

最初の一声から、プロ歌手しているんですよね。このお方。

声の出し方、使い方が、美空ひばりしているなあ、と感じたりして。

少年合唱団のソリストくんが歌うのとは全く違う趣があります。

聖歌隊のソリストくんとも違う。

ソロを支える合唱を必要としていないのです。

一人で完結しているので。

ブラームスの子守歌を背景で支えるのは、女声に聴こえます。

ROBERTINOくんの表現方法は、子ども子どもしていないので

(もっとはっきり書いてしまうとプチ男の哀愁を帯びさせた声なので)

大人の混声でないと、つりあわないようです。

セレナードのソロは、大人の混声の中で引き立てあっていました。

選曲はアヴェ・マリア、子守歌、セレナードと少年合唱団の十八番ですが、ここでの演奏は、そういう初々しさや清清しさではなくて、「切なさ」とか「愁い」なんですね。

完成度は高くて、映画の挿入歌にでも、なりそうな出来栄えでした。

リアルタイムの彼を知りませんでしたが、十二分に、コンサートでファンの心を掴んだのであろう歌声です。

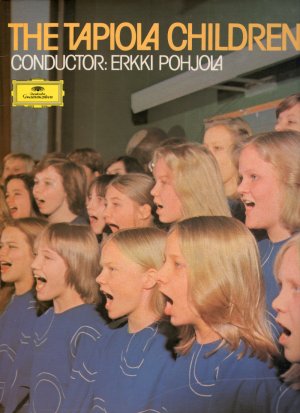

THE TAPIOLA CHILDREN'S CHOIR タピオラ少年少女合唱団 ~ 若々しい少女声 ― 2009年11月02日 18時36分48秒

THE TAPIOLA CHILDREN'S CHOIR(Deutsche Grammophon STEREO 2530 812)

P.1977

Conductor:ERKKI POHJOLA

Soloists:Sinikka Koivisto, Soprano

Olli Pohjpla, Flute

Kaija Harjanne, Piano

70年代前後、ヨーロッパやアメリカから少年少女合唱団の来日が相次いでいた頃、このフィンランドからの合唱団も、なじみ深い存在だったと思います。

私はTVでくいいるように聴いていただけのファンですが、たぶん、この頃、聴いた方の中には、もしかして懐かしさでいっぱいになる方もおられることでしょう。

フィンランドというと、私の中には、澄んだ水や空気、森や湖の冴えきった自然のイメージがありました。

この合唱団にも、そういうイメージで対したのですが、私の抱いていたものとはかなり違っていて、例えて言うと、春の陽射しのようにあたたかくやわらかい声でした。

大人になりきれてはいない少女のやさしい声で聴くバッハは、フルートと甘く絡んで、(理詰めの)バッハっぽくなく、ふわ~っと聴いてしまいました。

ペルゴレージのスタバトマーテルの最終コラールも、そんな感じです。

張り詰めていないのが良いのです。

(別な盤で別な演奏を聴いたら別なことを私は言いそうですが)

子ども時代に少年合唱と同じくらいに

何の偏見も無く

少年少女合唱団の合唱や、少女ソリストの声を聴いているので

レコードの音は

今でもスーッと耳に入ってきてしまいます。

(残念なことに自然に耳に入ってくる合唱は主に来日組、なのですが)

このレコードの最後の収録曲がコダーイの夕べの歌でした。

コダーイは苦手ですが、夕べの歌だけは好きです。

ハンガリー少年少女で聴いていたのですが、威圧感や統制感のないさりげない歌声がこの曲には似合うようです。

わたしにとっての少女声の魅力は、どこかとらえどころのないやわらかさ、空気感、かもしれません。

最近のコメント