ボーイ・ソプラノ ROBERTINO AVE MARIA de SCHUBERT ~ 揺らぎに満ちたプロの歌唱 ― 2009年11月02日 18時03分57秒

ROBERTINO AVE MARIA de SCHUBERT(PRC.277)

声が入る前までの前奏までがシューベルトのアヴェ・マリアです。それからはカンツォーネですけれど。

最初の一声から、プロ歌手しているんですよね。このお方。

声の出し方、使い方が、美空ひばりしているなあ、と感じたりして。

少年合唱団のソリストくんが歌うのとは全く違う趣があります。

聖歌隊のソリストくんとも違う。

ソロを支える合唱を必要としていないのです。

一人で完結しているので。

ブラームスの子守歌を背景で支えるのは、女声に聴こえます。

ROBERTINOくんの表現方法は、子ども子どもしていないので

(もっとはっきり書いてしまうとプチ男の哀愁を帯びさせた声なので)

大人の混声でないと、つりあわないようです。

セレナードのソロは、大人の混声の中で引き立てあっていました。

選曲はアヴェ・マリア、子守歌、セレナードと少年合唱団の十八番ですが、ここでの演奏は、そういう初々しさや清清しさではなくて、「切なさ」とか「愁い」なんですね。

完成度は高くて、映画の挿入歌にでも、なりそうな出来栄えでした。

リアルタイムの彼を知りませんでしたが、十二分に、コンサートでファンの心を掴んだのであろう歌声です。

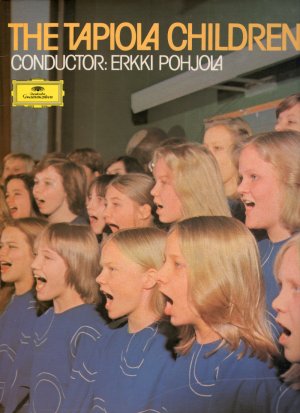

THE TAPIOLA CHILDREN'S CHOIR タピオラ少年少女合唱団 ~ 若々しい少女声 ― 2009年11月02日 18時36分48秒

THE TAPIOLA CHILDREN'S CHOIR(Deutsche Grammophon STEREO 2530 812)

P.1977

Conductor:ERKKI POHJOLA

Soloists:Sinikka Koivisto, Soprano

Olli Pohjpla, Flute

Kaija Harjanne, Piano

70年代前後、ヨーロッパやアメリカから少年少女合唱団の来日が相次いでいた頃、このフィンランドからの合唱団も、なじみ深い存在だったと思います。

私はTVでくいいるように聴いていただけのファンですが、たぶん、この頃、聴いた方の中には、もしかして懐かしさでいっぱいになる方もおられることでしょう。

フィンランドというと、私の中には、澄んだ水や空気、森や湖の冴えきった自然のイメージがありました。

この合唱団にも、そういうイメージで対したのですが、私の抱いていたものとはかなり違っていて、例えて言うと、春の陽射しのようにあたたかくやわらかい声でした。

大人になりきれてはいない少女のやさしい声で聴くバッハは、フルートと甘く絡んで、(理詰めの)バッハっぽくなく、ふわ~っと聴いてしまいました。

ペルゴレージのスタバトマーテルの最終コラールも、そんな感じです。

張り詰めていないのが良いのです。

(別な盤で別な演奏を聴いたら別なことを私は言いそうですが)

子ども時代に少年合唱と同じくらいに

何の偏見も無く

少年少女合唱団の合唱や、少女ソリストの声を聴いているので

レコードの音は

今でもスーッと耳に入ってきてしまいます。

(残念なことに自然に耳に入ってくる合唱は主に来日組、なのですが)

このレコードの最後の収録曲がコダーイの夕べの歌でした。

コダーイは苦手ですが、夕べの歌だけは好きです。

ハンガリー少年少女で聴いていたのですが、威圧感や統制感のないさりげない歌声がこの曲には似合うようです。

わたしにとっての少女声の魅力は、どこかとらえどころのないやわらかさ、空気感、かもしれません。

ボーイ・ソプラノ Simon Woolf サイモン・ウルフ ~ 竹宮恵子「鏡の国の少年たち」 from70p・71p 聴きたいとあこがれ続けた声 ― 2009年11月07日 10時27分22秒

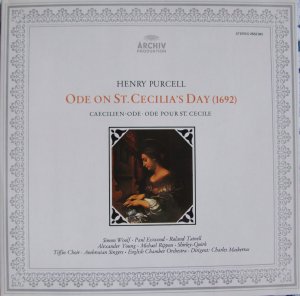

HENRY PURCELL : ODE ON ST. CECILIA'S DAY(1692) (ARCHIV PRODUKTION STEREO 2533 042)

1969年1年録音。

こびとかば様へ

(このブログのメモは、だいたい10年くらい前からノートしていたものも多くて、ときに、同じ内容を更新していることもあるかもしれません。)

1981年に竹宮恵子氏の「鏡の国の少年たち」を読んで、歌に表現力があるという3人の少年の名前を覚えました。

ロベルティーノ、ハインチェ、サイモン・ウルフ。

その時、既に10年以上も前の録音! とにかく聴いてみたくて、当時、必死で探して、やっと手にしたのがこのレコードでした。

共演にはエスウッド等の名が並んでいます。

少年の声は、雰囲気的には、カンタータ大全集。テクニックは大人以上。企画が変声前に、間に合えば、彼はバッハを歌っていたはずだ。と思う。

と感じましたね。

3."Hark, each Tree"でSimon WoolfはBassの後を追ってくるのですが、腹筋を駆使しての、微妙で素早い音の動きの表現がさりげないが、ものすごいのです。

ここでのデュエットで、セバスティアン・ヘニッヒを連想しました。が、ヘニッヒよりも、やわらかく軽い。と思うと、6."Thou tun'st this world" では、緊迫した声を聴かせています。

サイモン・ウルフが歌っている4分52秒と3分37秒の2曲が、短く感じて仕方がありませんでした。

Tiffin Choirも知りませんが、トレブルたちが少年ぽく、どちらかといえば、生きの良いドイツ系の少年CHORのように自然な声でした。

***

思い続けていれば叶う という奇跡を、この少年合唱の道楽では、10年に一度くらいは味わっています。

ボーイ・ソプラノ Simon Woolf サイモン・ウルフ A Child's Garden ~ 芸術的 巻き舌の凄まじさ ― 2009年11月07日 11時00分55秒

A Child's Garden (Unicorn RHS 316)

1969年録音。

Twentieth Century Songs of Childhood From Poland and England.

巻き舌が凄まじい・・・。

タイトルだけ見ると子ども向け歌のようだが、これらを、どんなときに、誰が歌ったんだろう?

曲はお手上げ状態で、何と紹介したら良いのか、かわからない。

楽しいとか可愛いとかいうのとは違う。

お母さんが、子どもをあやすとき、一緒に遊ぶときに、歌ったわけでもなさそうだ。普通のお母さんには、難しすぎて歌えそうにないから。

旋律の感じは、オルフに通じるものがある。もしかしたら、言葉遊びの歌かな。マザーグースみたいな。

B-S定番の曲構成を期待していたんだけれど・・・。

確かに表現力は有る。大人以上に。ステージ上のオペラの歌手みたいに。ときに、ジュリー・アンドリュースの少年版のように。

でもね、本当は、彼の歌で、聞き慣れているドイツやイギリス系の曲を味わいたいのだ。

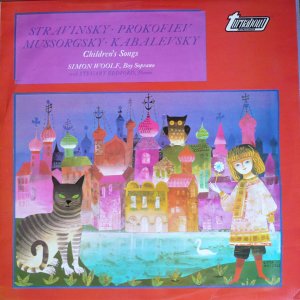

ボーイ・ソプラノ Simon Woolf サイモン・ウルフ Children's Songs ~ あこがれ続けたLPカバー写真 ― 2009年11月07日 11時10分25秒

Children's Songs (Turnabout TV-S 34331)

1968年録音。

これが竹宮氏の本で見て、欲しい、聴いてみたいと思い続けていたレコードです。

思い続けていれば、願いは叶う、の実例です。

手に入れたとき、出会ってから20年近く・・・。

1年録音が早いだけで、相当に声が若く、力強く、これがベストの時代の録音だったのか?とも思えます。

69年は、もしかして、変声期直前だったのかもしれません。

とくかく、テクニックがただ者ではない! のです。

逆に考えれば、だからこそ、この手?の選曲になったのか? とも思えます。

テクニック優先のメロディラインが続き、B-Sなら誰でも歌える曲集、ではないようなので。

なまじ、歌い手に実力があることがわかるだけに、今更、欲が出ますね。

この直後に、なぜ定番を録音しておいてくれなかったのだろう? と・・・。

思い続けただけあって、サイモン・ウルフの歌声はマル。

私だったら、この後、わずかにトーンが下がったあたりに、定番プロを組んだだろうと思います。

しかし! 舌も腹筋もかなり強い! B-Sは、かくありたい。

アトは最終的には、選曲でしょうね。

ボーイ・ソプラノ PETER REILLY ~ New Zealand の往年の Boy Soprano Star "Mark Pedrotti"も参加しているらしい"自然発生的少年声"のアルバム ― 2009年11月08日 11時08分14秒

PETER REILLY SINGING With guest artist Max Cryer (KIWI RECORDS SLC-90)

アルバムカバー裏面のモノクロ写真がなんとな~くハリー・セーバーに似ている・・・。

歌唱は、自然発生的で、たまたま、ボーイ・ソプラノが出て、たまたま歌える少年の声を採録した、という雰囲気。

選曲がWhere is Love? 等、オリバー、メリーポピンズ、ピーター・パンなどの映画やミュージカル・ナンバーも多く、曲自体も旋律も麗しくかつゆったりとしているので、聴いていて、とてもとても、和んでしまう。

アンデルセンを主題にした映画があること、昔の映画の主題歌も良いなあということを彼の歌から知った次第。

ニュージーランドの美しく伸びやかな大自然から、自然発生した好ましいほどに素直なソリスト。

なんて書きたいけれど、フォーレのレクイエムでソリストを務めたらしいし、TVデビューもしたらしいし、1970年にはチャールズ王子とアン王女の御前で歌ったらしいし、バックコーラスに往年の名ボーイ・ソプラノ・ソリストもいるらしいし、キャリアはあるみたい。

(このレコードもメジャーっぽい会社から出ているし。)

曲によっては、有名歌手がデュエットしてくれたり、両親と共演したり、そんなこの盤の作りが、温かさを醸し出しているのかも。

この少年は事前情報も全く無い私にとっては未知のソリストで、この盤は、そこにあるから買っただけのレコードだけれど、聴いていると、こんなふうにやさしくおだやかな空気が届くし・・・だから、ボーイ・ソプラノ盤の収集は止められない。

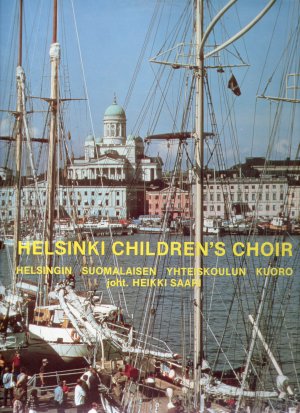

HELSINKI CHILDREN'S CHOIR ヘルシンキ少年少女合唱団 ― 2009年11月08日 13時40分20秒

HELSINKI CHILDREN'S CHOIR (SYKLP 1886)

(P)1982

カバー写真に惹かれて買った1枚です。

フィンランドというお国のイメージを彷彿とするような(むろん私がですけれど)もの静かな歌声が収録されています。

コダーイやメンデルスゾーンも歌っているものの、ほとんどは知らない作品ばかり。

合唱団メンバーは3分の2以上が女の子っぽい。歌声は安定しています。

森と湖の国そのもののように静謐な印象を受ける1枚です。

(世界にはいろいろな合唱団があるものなんですね)

最近のコメント