RONDALLA INFANTIL DEL COLEGIO MEXICO ― 2009年11月08日 14時04分29秒

RONDALLA INFANTIL DEL COLEGIO MEXICO

LE CANTA A MEXICO (MUSART ED-1780)

もうもうお手上げ状態のLPです。

字を読めません。

曲を知りません。

・・・でも、カワイイでしょう?

カバー写真は山を眺めている子どもの後姿ですが、カバー裏面が面白くて捨てがたかったので掲載しました。

モノクロ写真のせいかもしれませんが、ほぼキレイなお子たちばかりです。

メキシコってそういうお国なんですかね? 知りませんでした。

合唱は、というと、歌い始めて、だんだん声がそろってきた・・・程度。声を均すよりは、一人一人の声の粒々を活かして、まとめて行くという感じ。

高音域は訓練されきっていないし(高音域に限らないのですが)合唱以前ぽくもあったのですが、子どもたちの声の色彩とカバー裏面の遊び心と、未知の選曲が捨てがたい1枚です。

少年合唱 CORO VILLANCICOS ~ 粒々の声の合唱と、やさしいボーイ・ソロと・・・ ― 2009年11月08日 14時42分34秒

CORO VILLANCICOS (ING.1236)

P.1979

またもやメキシコ。でも、今回はひそかに期待してしまった。

理由はタイトルのCORO。私にとっての「CORO」は、

CORO→CORO DELLA CAPPELLA SISTINA

そう、システィーナ、とイコールになってしまうので。

意味を理解できない文字のプログラムから聞こえてきたのは

モーツァルトその他の、耳になじんだ曲。

しかも

この時代、大切なソリストが存在していたようで

彼のソロにピントを合わせてあるわけで・・・。

1979年という時代っぽい

まろやかでやわらかく温かみのあるボーイ・ソロがどうしようもなく良いわけで・・・。

ピアノは響かないし、合唱も均す方へは行っていないから、ぶっきらぼうな印象もあるんだけれど、彼のソロがその印象さえも肯定してしまう。

こういう声は日本のCHOIRにも60年代はいたものなので、聴いていてなんだか懐かしかった。

カバー写真の中にソリストがいるかどうかはわからない。

名前は記載されていない。

合唱団というよりも、1人のソリストに興味を抱いてしまう盤だった。

THOMANER CHOR, LEIPZIG ライプツィヒ・トーマス教会聖歌隊 ~ ボーイ・アルトを起用し、理数系バッハを文学的に歌い上げた1枚 ― 2009年11月14日 21時02分23秒

BACH KANTATEN (BACH 105 mono)

J.S.BACH:CANTATA SERIES

THOMANER CHOR

BOYS' CHOIR & GEWANDHAUS ORCHESTRA, LEIPZIG

conducted by GUNTHER RAMIN

昔からのCHOIR友だちが「ラミン様」と呼ぶお方指揮の作品です。

なかなかブチあたらないので今の私には珍しいボーイ・アルトを起用しています。

しかも名前入り。Gernot Schwickert, boy-altoくん。

膨大なバッハのカンタータ大全集にはソロ団員くんの名前がないものもあるけれど、記名入りだと、子どもといえ団員くんがソリストとして扱われているように思えて嬉しいですね。

さて

ラミン様のバッハ。

率直に言って合唱団の出す音が気持ちよいです。

出にくい感じが全く無くて、ストレートに全開!しています。

少年声くんたち・・・変にいじられていない感じの声が素直に響いています。

残念なのは録音状態も盤のコンディションもそんなには良くない、ということ。

・・・ま、10,000円もしないプレーヤで聴いていて言える身、ではありませんが。

安いプレーヤの音の再現力がどんなものかわからないのでなんとも言えませんが、137番の方のアルトのアリアが、同じ或いは似た声が重なって聞こえてきます。多重録音というのかな? ソリストのGernot Schwickertくんが、自分の声ともう一度デュエットしたみたいに、微妙に音が重なって聞こえるし、フレーズの締めのところがズレて聞こえるのです。

大人のバスやテノールとのつりあいでそうしたのか、単に、私のプレーヤがいかれているのか・・・。

それはそれとして・・・。

GEWANDHAUS もTHOMANER CHOR のバッハは、威厳もありますが、どこか優雅で情緒的です。

数学の匂いのするものは、バッハも不思議の国のアリスも、私はどうにも受け付けにくいのですが、ラミン様のバッハは、構築美はほのかに透けて見えるだけで、なんだか作品としては、人肌の温もりがあるように思います。

少年合唱がまぎれもなくブルー系の色彩なのに・・・不思議・・・。

ソリストのGernot Schwickertくんは、あくまでも合唱団系のソリストくんで、団の栄光を背負って誇り高く歌っています。

他にも、この傾向の曲をソロできたんでしょうね。

これってシリーズなのでしょうか。

バッハは大全集が突出して有名ですが、ソリスト群をCHOIR内でまかなったTHOMANER CHORの大全集も聴いてみたいものです。

・・・でも、やはり、ラミン様で、になるのかな~?

J.S.BACH:CANTATA SERIES

THOMANER CHOR

BOYS' CHOIR & GEWANDHAUS ORCHESTRA, LEIPZIG

conducted by GUNTHER RAMIN

昔からのCHOIR友だちが「ラミン様」と呼ぶお方指揮の作品です。

なかなかブチあたらないので今の私には珍しいボーイ・アルトを起用しています。

しかも名前入り。Gernot Schwickert, boy-altoくん。

膨大なバッハのカンタータ大全集にはソロ団員くんの名前がないものもあるけれど、記名入りだと、子どもといえ団員くんがソリストとして扱われているように思えて嬉しいですね。

さて

ラミン様のバッハ。

率直に言って合唱団の出す音が気持ちよいです。

出にくい感じが全く無くて、ストレートに全開!しています。

少年声くんたち・・・変にいじられていない感じの声が素直に響いています。

残念なのは録音状態も盤のコンディションもそんなには良くない、ということ。

・・・ま、10,000円もしないプレーヤで聴いていて言える身、ではありませんが。

安いプレーヤの音の再現力がどんなものかわからないのでなんとも言えませんが、137番の方のアルトのアリアが、同じ或いは似た声が重なって聞こえてきます。多重録音というのかな? ソリストのGernot Schwickertくんが、自分の声ともう一度デュエットしたみたいに、微妙に音が重なって聞こえるし、フレーズの締めのところがズレて聞こえるのです。

大人のバスやテノールとのつりあいでそうしたのか、単に、私のプレーヤがいかれているのか・・・。

それはそれとして・・・。

GEWANDHAUS もTHOMANER CHOR のバッハは、威厳もありますが、どこか優雅で情緒的です。

数学の匂いのするものは、バッハも不思議の国のアリスも、私はどうにも受け付けにくいのですが、ラミン様のバッハは、構築美はほのかに透けて見えるだけで、なんだか作品としては、人肌の温もりがあるように思います。

少年合唱がまぎれもなくブルー系の色彩なのに・・・不思議・・・。

ソリストのGernot Schwickertくんは、あくまでも合唱団系のソリストくんで、団の栄光を背負って誇り高く歌っています。

他にも、この傾向の曲をソロできたんでしょうね。

これってシリーズなのでしょうか。

バッハは大全集が突出して有名ですが、ソリスト群をCHOIR内でまかなったTHOMANER CHORの大全集も聴いてみたいものです。

・・・でも、やはり、ラミン様で、になるのかな~?

ボーイ・ソプラノ DAVID PARTRIDGE-SOLO TREBLE ~ ホッと一息 イギリスの教会系トレブル ― 2009年11月14日 21時58分56秒

DAVID PARTRIDGE-SOLO TREBLE (OECUMUSE OEC 102)

P.1976

DAVIDくんの最初の一声で、お~これこれ、これが聴きたかった馴染みの音! と思いました。

ABBEY系テイストで、作品としてはそれよりも上かも。ああ、この雰囲気が良いのだわ~。英国の聖歌隊員の声。

ガラスのように脆く崩れそうで絶対に崩れない繊細な声。

声も空気をブレンドしていて、出にくそうで、でも出ている、そんな声。

エアのブレンドなんだけれど、妙にクリアだったりもするし。

定番の Hear my prayer も、浪々と歌えば良いというものじゃないし~。

切れそうな細~いソプラノの糸が紡がれていく感じがいいのだ~。当然、磐石の男声合唱をメインにソリストと同質の聖歌隊がソリストくんのバックを支えるのが条件ですけれど。

・・・この盤、支えているんですよね、しっかりと。

最後にVerse Singers; として別テイストの合唱団が登場して終わることにどんな意味があるのかわかりませんが、彼らの演奏を聴きながら、DAVIDくんの声を思い出していたら、ご本人が登場して、歌ってくれました。

こうでなくっちゃ!

Verse Singersに女声を入れたことで、ソプラノはソプラノでも、女声と少年声は全く違うことを教えてくれる盤でもあります。

やはり、ボーイ・ソプラノはいい! のです。

ボーイ・ソプラノ SCOTT ANDERSON : Sing Like An Angel ~ 少年の日の日常から見出されたソリスト ― 2009年11月20日 21時12分45秒

某所で500ドルの値が付いていたLPと同じ盤です。これは、10ドル程度だったのですが、でも、届いたLPを見たら、1ドル99セントのシールが貼ってあって、正直、レコードの値段なんて、有って無いようなものなのだから無闇にのめり込んじゃダメなんだと自戒しました。(一応)

こちらがボーイ・ソプラノくん。14歳のときの録音のようです。ミネアポリス少年合唱団で2年間歌ったようですが、見出されたときはスポーツ少年で、特に歌う訓練はしていなかったようです。

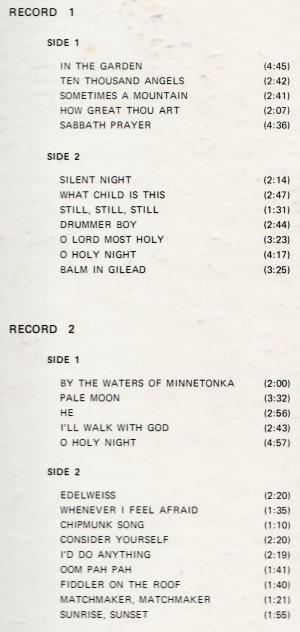

もしかしたらレコードは2枚あったのかもしれませんが、私が聴くことが出来たのは1枚目の方です。

「天使のごとく歌え」というタイトルとおり、(もっとカッコ良く訳すことができるのかもしれませんが)、彼の周囲の人間が「天使」という単語を使いたくなるような、女声のような、でも女声とは違うようなビブラート使いのソプラノです。

教会にも通っていたようなのでクリスマスにはオルガン伴奏で、彼の「きよしこの夜」を聴くことができたのかな?

写真の彼からは想像できない、微妙に揺れるビブラートの、ほんのちょっと泣きの入った歌声は、SIDE2の選曲の方が似合っているように思います。

少年合唱団で2年間歌っていた訳ですから、全く訓練されていない訳ではないのでしょうが、なんというか、訓練で出来上がった声ではなくて、もっと自然な、天性の美声の持ち主の少年が、無心に歌っているように聞こえてきます。

テレビやラジオやステージで活躍したかどうかは知りませんが、彼の声を聴いた誰かが彼の声を残したいと思ったからこそ残されたレコード盤なのでしょう。

私は、幸運にも秘密の花園への扉を開けて、咲いている花を見ているのかもしれません。

ボーイ・ソプラノくんが無名であればあるほど、出会う確立は低いのですから。

テレビやラジオやステージで活躍したかどうかは知りませんが、彼の声を聴いた誰かが彼の声を残したいと思ったからこそ残されたレコード盤なのでしょう。

私は、幸運にも秘密の花園への扉を開けて、咲いている花を見ているのかもしれません。

ボーイ・ソプラノくんが無名であればあるほど、出会う確立は低いのですから。

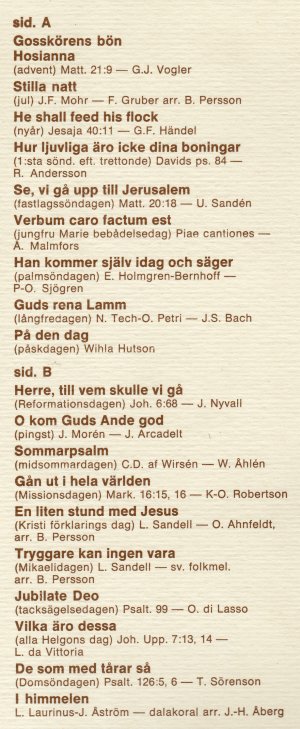

Göteborgs Gosskör ヨーテボリ少年合唱団 "Can ut i hela varlden..." ~ 残響もうるわしいクリアヴォイス ― 2009年11月21日 02時42分07秒

レコードを買うときは、聴いてみたい理由があって買うのですが、すぐに聞かないで放置しているうちにその理由を忘れてしまう。

そんな未聴のレコードが押入れを占領しています。

これなんかは、印象度の高いカバーなのに、改めて手にしてビックリ・・・なに、なに、なにこれ、この写真?

そんな未聴のレコードが押入れを占領しています。

これなんかは、印象度の高いカバーなのに、改めて手にしてビックリ・・・なに、なに、なにこれ、この写真?

歌っているのは、スウェーデンの港湾都市(スウェーデンの中でストックホルムに次いで2番目に大きな都市)であるヨーテボリにある少年合唱団。

関係ないけれど、ステキなのは、英語名でいうと、「ゴート人の都市」を意味するそうです。

ゴート人! ルパン3世に出てきませんでしたっけ?

関係ないけれど、ステキなのは、英語名でいうと、「ゴート人の都市」を意味するそうです。

ゴート人! ルパン3世に出てきませんでしたっけ?

この盤は、年少の男の子(?)の「(何か話している)・・・アーメン」から始まります。

その子どもの声が繊細に細く高いのですが、ヨーテボリ少年合唱団の合唱の音も、繊細なクリア・ヴォイスです。そこに、エッジの滲んだ変声後の声が重なります。

ヘンデルがソプラノ・ソロで、ソリストは、合唱の音の色彩とは微妙に違う木管系なのが、不思議です。ソプラノ群のキラキラ感は、きっとコンサートの初めにアーメンした小さい子どもをメンバーに入れているから、なのでしょうか。昔の東欧系のCHOIRみたいな艶や輝きがあるのですが、少女系にあるような音の甘さはないように思います。

音はキラキラと華やかなのに、聴き続けていると、なんだかしっとりとした湿度もあって、気持ち良い。

世界中には上手な合唱団が数多く存在しているのでしょうが、上手度ではなくて、真摯度で、好きになってしまう合唱団です。

それは、ヘンデル、バッハ、ラッソ等よりも、馴染みの薄い(私には馴染みの無い)作曲家の作品から伝わってくるものが多いのです。

ガラスを触れ合わせたときの音のようにクリアだけれど、決してシャープだけではなくて、むしろ、やさしい音色。コンサート会場の残響がそうさせているのかもしれません。

同じソプラノでもメインのソプラノの端っぽが年少団員の声でコーティングされて、同質の変声後の声が裾野に広がっていく。

実に聴衆を包み込むように友好的で、開放感に溢れた合唱に聞こえました。

・・・聴いてみたい、実際に。

どこか、団員くんそれぞれの個声が残っている感じが、聴いていて、染みてくるのだと思います。

そうそう・・・WSKの数十年前のコンサートで聴いたクリアに澄んだソプラノを思い出してしまいました。

体型の何処が違うのか、・・・アジア系少年には出せない音ですね。

POZNANSKI CHOR CHLOPIECY THE POZNAN BOY'S CHOIR ポーランド少年合唱団 30LAT CHORU KURCZEWSKIEGO ~ 少年合唱祭の記録音源? ― 2009年11月22日 16時08分38秒

このカバー写真に強烈に惹かれました。

この地球儀ってL'Or des Angesのときに、バスティアンくんの横にあったものですよね。

ポルスキーの30周年記念のメモリアル録音だと勝手に誤解していたのですが、これは、おそらくポーランドで行われる少年合唱祭のときの録音かもしれません。

イベントのときに、DVDで見かけたような合唱団が収録されていますから。

声を均さずに自由に自然に発声させている感じがこの合唱団の合唱をきらびやかにさせ、しっとりとした潤いも残しています。

この地球儀ってL'Or des Angesのときに、バスティアンくんの横にあったものですよね。

ポルスキーの30周年記念のメモリアル録音だと勝手に誤解していたのですが、これは、おそらくポーランドで行われる少年合唱祭のときの録音かもしれません。

イベントのときに、DVDで見かけたような合唱団が収録されていますから。

声を均さずに自由に自然に発声させている感じがこの合唱団の合唱をきらびやかにさせ、しっとりとした潤いも残しています。

日本で何度も来日公演しているストリグロシュさんの国立ポーランド大合唱団の方は、それよりも声を整えてコンサート系に傾き、声を均して完璧演奏を狙っている分、上手だとは思いますが、私にはつまらなく感じてしまいます。

好みの問題でしょう。

これだけ上手なのに、私ごときにつまらないなんていわれた日にはムッとするところです。テクニック的にも腹筋を駆使しての表現でもきちんと音楽しています。日本国内にも潜在的にファンは居るはずです。

ストックホルムの少年合唱団については、今まで北欧系CHOIRには「自由さ」を感じたものですが、この録音時、残念ながら、ここに収録されている他の合唱団には実力が追いついていません。(ように聴こえます)故に、自由な空気感を感じるところまではいきませんでした。男声がそれなりなのに残念でした。個々の団員くんには良い声も居るようでしたが、少年声の訓練がまだ足りないように思いました。昔の録音なので今はどうなのか楽しみなところです。何といっても、スゥエーデン第1の都市の名を冠した少年合唱団なのですから。

リトアニア少年合唱団は、フワ~と夢のように聴こえてくる。声を均した感じはないのに、個声の特質を活かしたままで合唱を作っている感じがすごく良い。しかも、パートごとに一糸乱れずにハーモニーが美しく作り出されるところがすごく良い。2曲とも初めて聴く曲だったが、その音楽の中でゆったりと心を遊ばせることが出来た。なんて豊かな世界なのだろう!"AZUOLIUKAS"恐るべし!

ハノーファーは、訓練されきった合唱団。ここまで来ると、こちらもおだやかに聴くことが出来る。要は、訓練するなら究極までして欲しい、ということなのだ。途中で針が止まったのは残念だった。にしても、少年声、男声ともに美しい。ハノーファーが上手なのは周知の事実かもしれないけれど、ここでの演奏はもっと良い。

・・・それにしても、だ。少年合唱団に限って言うが、レコード時代の演奏がCD時代に引き継げないのは何故なのだろう?

お気に入りのポルスキーは、曲のせいかもしれませんが、ハノーファーの後では、ちょっと演奏レベルが落ちて聴こえてしまいました。完璧訓練系との比較はキビシイですが、これが私のお気に入り合唱団であることには間違いありません。

最近のコメント