ROCKY FARREN SING 1970 ~ ドラケンスバーグ少年合唱団 ― 2008年07月01日 21時26分49秒

南アの某ショップの某氏に

私は、割合、足元を見られているので

このEPも、カバーなしのものを高額で買ってしまった。

しかも

飛ぶわ跳ねるわの

ザリザリジリジリブツブツ音の合間から

ピアノとボーイ・ソプラノが聴こえてくる代物。

CD世代には想像すら出来ない音だと思う。

このROCKY FARREN君

ソフト・ファルセット系ですが、

この頃、Drakiesの指導者が目指していたCHOIRのソリストに雰囲気が似ています。

でも、始まりの音の出し方、テンポ、発音等々

彼の表現上のテクニックなのでしょうが

私の予測と微妙にズレるので、ん~と、私個人的には消化不良気味。

ただし声に少年の青い芯を残した上でのおぺらちっくな歌唱は

どこか魅力的です。

ドラケンスバーグ少年合唱団は

CD時代にもそういうことはありましたが

ソリストをフィーチャーしたEPを何枚か出しています。

(そういうEPは、カバー写真もソリストです。)

ソリストに敬意を表す合唱団なんだと思います。

A面2曲+B面2曲。

1人のソリストを特集するには手ごろな媒体だと

今更ながら感じます。

○○ SING そういう盤を

又、作ってくれたら良いのに・・・。

豊かな感情表現の揺れと涼やかさと~ドラケンスバーグ少年合唱団 ― 2008年07月03日 19時56分43秒

o for the wings of a dove (DBC 30) 録音年不明

内容は同じですが、デザイン(色)違いの盤があって

つい、2枚とも入手してしまいました。

カバー・コレクターと化しています。

情けない。

正直に言うと

最初のDrakiesたちとの出会い(ムロン録音ですケド)では

歌の余りのエネルギーに恐れおののいてしまい

即、撤退してしまったのですが

LPと出会ったことで

夢中になってしまいました。

レコードの世界での彼らは

現在の彼らからは想像できない

どちらかというと

出発点のWSKを連想する演奏です。

そのうち次第に無国籍ヨーロッパ系になり

そこに感情豊かなおぺらちっく歌唱が

現れたりします。

この盤では

タイトルにもなっている o for the wings of a dove は

10分もの曲ですが

このソリスト君

愛や死や喜び悲しみ怒りを歌うオペラのごとく

感情表現が豊かです。

イギリスの新聞で

E.Loughと肩を並べて賞賛されたらしいソリスト君ですが

私は最初に聴いたとき

昔の女声のように

余りに感情が揺れるので

ちょっとだけ悪酔いしてしまいました。

今

聴きなおすと「スゴイ」表現力です。

とくにf系よりもp系のコントロールが上手いのです。

このソロを聴いたあとで

盤をひっくり返すと、元気溌剌な男の子の、涼やか系お子さま声の合唱。

かなりのギャップが新鮮です。

このとき「現在とは全く違う団体に近い」と記しておきます。

ただし後年に花開く現在のDrakiesらしさの

「種」や「芽」は内包しています。

この盤の賞賛されたソリスト君

B面でのI heard a Voice では

デュエットを披露してくれます。

もう一人のソリスト君がまたまたスグレモノです。

いかにも男の子の声で(私はこの団員君の凛々しい声が特に好き)

そこに賞賛ソリスト君の声が重なって…麗しい。

ん~賞賛君はやはり芸術的かもしれません。

新聞評は伊達じゃない、ってことで。

Drakiesは、ソリストを輩出するCHOIRなのだと

改めて感じてしまう1枚です。

この盤を聴かれた方

I heard a Voice…良いですよね。

内容は同じですが、デザイン(色)違いの盤があって

つい、2枚とも入手してしまいました。

カバー・コレクターと化しています。

情けない。

正直に言うと

最初のDrakiesたちとの出会い(ムロン録音ですケド)では

歌の余りのエネルギーに恐れおののいてしまい

即、撤退してしまったのですが

LPと出会ったことで

夢中になってしまいました。

レコードの世界での彼らは

現在の彼らからは想像できない

どちらかというと

出発点のWSKを連想する演奏です。

そのうち次第に無国籍ヨーロッパ系になり

そこに感情豊かなおぺらちっく歌唱が

現れたりします。

この盤では

タイトルにもなっている o for the wings of a dove は

10分もの曲ですが

このソリスト君

愛や死や喜び悲しみ怒りを歌うオペラのごとく

感情表現が豊かです。

イギリスの新聞で

E.Loughと肩を並べて賞賛されたらしいソリスト君ですが

私は最初に聴いたとき

昔の女声のように

余りに感情が揺れるので

ちょっとだけ悪酔いしてしまいました。

今

聴きなおすと「スゴイ」表現力です。

とくにf系よりもp系のコントロールが上手いのです。

このソロを聴いたあとで

盤をひっくり返すと、元気溌剌な男の子の、涼やか系お子さま声の合唱。

かなりのギャップが新鮮です。

このとき「現在とは全く違う団体に近い」と記しておきます。

ただし後年に花開く現在のDrakiesらしさの

「種」や「芽」は内包しています。

この盤の賞賛されたソリスト君

B面でのI heard a Voice では

デュエットを披露してくれます。

もう一人のソリスト君がまたまたスグレモノです。

いかにも男の子の声で(私はこの団員君の凛々しい声が特に好き)

そこに賞賛ソリスト君の声が重なって…麗しい。

ん~賞賛君はやはり芸術的かもしれません。

新聞評は伊達じゃない、ってことで。

Drakiesは、ソリストを輩出するCHOIRなのだと

改めて感じてしまう1枚です。

この盤を聴かれた方

I heard a Voice…良いですよね。

受賞記念ベスト盤~ドラケンスバーグ少年合唱団 ― 2008年07月06日 11時04分43秒

Best of the DRAKENSBERG Boys choir (Brigadiers BCP 1360)

SARIE 1974 Winner

私は外国語文盲なので詳しいことはわかりませんが、

これは

Top Choir of the world festival - 1973

Winners of Tevex Award 1974

Winners of the Springbok radio SARIE Award

と1973年1974年に連続してのコンクール最高賞受賞を

記念にしてのベスト盤なのかもしれません。

収録曲がこの2年間に限定されているとしたら

70年頃かと踏んでいたGehrard Le Roux sings with Derek Pullen (URE 7105)のソリスト盤は

もうちょっと後なのかなあ。

Derek Pullenのソロも収録されていますから。

が・・・なんちゅうか曲ごとに「合唱」が違い過ぎ。

CHOIRが違うのかしらね?

準備CHOIR、コンサートCHOIR・・・そんなふうに。ホントのことは知らないけれど。

落ち着いた60年代の日本のお兄ちゃんCHOIRに通じる響き。

東欧の少年少女合唱団に似た響き。

いかにもコンクール優勝団体の隙の無い音。

少女を抜いた男の子だけの児童合唱団みたいな響き。

イメージが曲ごとに変わるのです。

ひとつの合唱団のベスト盤というよりも複数の合唱団のまぜこぜ盤みたいな趣です。

卓越したボーイ・ソプラノ・ソリスト~ドラケンスバーグ少年合唱団 ― 2008年07月12日 22時39分16秒

CHORAL FANTASIA-EASTER HYMN (Brigadiers BCP 1361)

ドラッケンスベルグ少年合唱団は

すぐれたソリストを輩出する合唱団だと思っていますが

この盤での名無しのソリストくん(私が見つけられないだけかも)も

表現力を更に超えて、素材としての魅力に溢れています。

このCHOIRは割合ファルセット系のソプラノくんが多いような気がしますが

収録されているソプラノ君はPie Jesu(Fourie)を裏声に逃げることなく

少年の声のやさしさ柔らかさ、豊かな声量で朗々と歌いきりました。

ボーイ・ソプラノ史(在れば)に残したい名唱、です。

この盤、耳の近くで、聴衆の咳が聞こえました。

ピアノ(とオーケストラ)中心のChoral Fantasia O.P.80(Beethoven)は、どうもLIVEらしいです。

合唱団が活躍するのはラスト約3分ちょっとです。

現在とは全く違う少年の声(しつっこく繰り返しますね私)は

均し終えていなくてなんだか若々しくもあります。

ソリストの成熟度とはかけ離れた幼さをも感じさせてくれます。

ヨーロッパ志向の合唱です。

オーケストラに乗って演奏されるEaster Hymn。

合唱は最初のうち、採録がどこかあいまい。

それがソプラノ・ソロのあたりから音がクリアになってきます。

一瞬のソロが本当に印象的。

声の「艶」に魅了されます。

このソリスト君の声は、Lentelied(Roux Marais)でまるごと堪能できます。

「艶」と書いたけれど、声の湿度が心地よいのです。濡れてツヤツヤ。

それでいて決して女声っぽくはない。凛として誇り高い少年の声です。

拍手も入っているところをみると、このソロもLIVE収録なんですね。

この盤、雰囲気的にはWSKの50~60年代録音の趣。

合唱の純度はWSKほどではないようにも聴こえますが

なんといっても、これは全てLIVE。

なかなかたいした実力です。

さて気になるのはなんといっても秀逸なソリストくん。

名前は? 履歴は?

・・・わかりません。

ご存知の方も多いでしょうが

ドラッケンスベルグの学校には

BEST SOLOISTS の名前を彫った看板が掲示されているようです。

学校がソリストを大切にしている証ですよね?

でも

私が写真で見せてもらったのは

1999年から2003年までのもの。

1967年からチェックしたいところです。

今夏のDrakiesくんたちのヨーロッパ演奏旅行。

LIVE DVDが出て欲しいなあ。

DVDなら、歌っているときの表情まで見えますから。

この盤のLIVE。どこかに映像が残っていないかなあ。

ヨーロッパへの視線~ドラケンスバーグ少年合唱団 ― 2008年07月17日 04時21分37秒

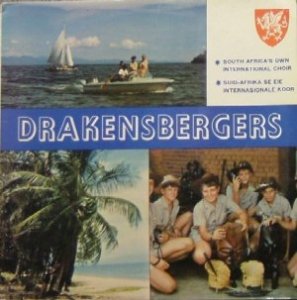

DRAKENSBERGERS (Gallo DBC2)

1973年と1975年にWorld Choir festival で優勝した、という記載があるこのLPは、自然発生的なすばらしいソリストを得て、割合ヨーロッパを意識したヨーロッパ的な雰囲気の合唱が収められています。

にしては、カバー写真が旅情を誘いますね。

中に1曲素敵なアフリカンソング(たぶん)があるのですが

こちらもなんだかお行儀良く

まるでヨーロッパのCHOIRが遠慮しながら演奏しているみたいです。

手拍子にも現在のような勢いが感じられません。

上手かもしれませんが

あくまでもヨーロッパの呪縛の中にあるかのような演奏に聴こえます。

(現在のDrakiesが最近好きなので)

ヨーロッパを意識していた頃~ドラケンズバーグ少年合唱団 ― 2008年07月17日 07時52分18秒

SONS OF THE MOUNTAINS(Brigadiers BCP 1445)

低い声がちょっと聴こえたのが収穫の1枚。

これがヨーロッパの少年合唱団なら

カワイイ。上手。でかまわないのだが。

事実、サウンドオブミュージックなど

自然派ソリストを巧みに使いセンスよく仕上げている。

SONS OF THE MOUNTAINSということで

Drakiesを育んでいる南アの大地を連想させるタイトル。

アフリカンソングも歌ってはいる。

が、もうちょっと。

カワイくて迫力はない。

外国の少年合唱団がアフリカンソングを歌っている感じ。

現在のDrakiesへの道のりはもうちょっとありそうな録音だ。

アフリカとヨーロッパの狭間で~ドラケンスバーグ少年合唱団 ― 2008年07月17日 13時29分16秒

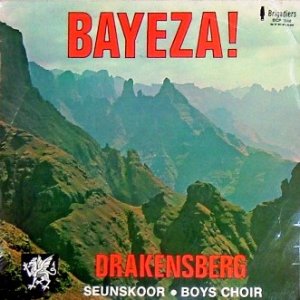

BAYEZA! (Brigadiers BCP 1448)

Zulu語のタイトルも麗しく、私が待っていたアフリカンソングも収録のLPです。始まりの声の清々しいこと!

そして、Drakies魅力の、変声期直後的な若々しい男声(青年になり始め期声)のソロもなんだかやさしい。これ、15歳以下の男声なんです。さわやかです。DEON VAN DORPくん。年齢よりも大人びた声ですね。

合唱は全体的に声のトーンが高い(今よりも子ども子どもしている)のですが、その分、なんだかカワイ過ぎる。さわやか、かつ涼しい声で。愛しい声。です。

アフリカンソングはメロディラインが美しい・・・。

加えて(昔の=当時の?)映画音楽。

口当たりの良い聴きやすさを狙ったのかな?

狙いはズバリ的中です。

それにしてもソリストの宝庫じゃのう、ドラッケンスベルグは。

最近のコメント