Scotland's Stars on 78 MASTER JOE PETERSEN ~ 意味シンなタイトルのCD ― 2009年10月03日 19時15分57秒

Scotland's Stars on 78 MASTER JOE PETERSEN

(LCOM 5233)

"The Phenometai Boy Singer"というタイトルです。

意味があるんだろうなあ・・・。

そしてこれ

イギリスに分類していますが、スコットランドです。

スミマセン。

いったい彼女に何があったのか?

・・・英語、読んだら書いてあるんでしょうが。

CHOIR友だち経由で仕入れた復刻CDですが、

その友だちに「本気?」と問い返された1枚です。

B-Sと思い込んでいたもので。

で、発注時には、演奏者が女性であることは判っていたのですが、B-Sファンとして、別の意味で興味を持ちました。

ボーイ・ソプラノ並みに、ビブラート無しでまっすぐな高い声を出す女性も存在するのでしょうが、トレブルの国で、トレブルっぽく録音&写真を残している彼女の状況とは如何に?・・・ま、その程度の興味です。

大袈裟にこき下ろすと、雰囲気は、そこまでひどくないけれど、映画「雨に唄えば」で吹き返される女優役みたいな感じです。

紛れも無い女声で、ビブラートもある。

最初は申し訳ないけれど、少年的装いのカバー写真の影響もあって、細い声といかにも腹筋が弱いです的ビブラートが気持ち悪くて、最後まで聴けませんでした。

(映画でヒロインが歌うとしたら大丈夫な範囲なのに)

だいぶ経ってから聴きなおしていますが、

・・・聴いているとなんだか悲しくなってしまう。

録音が残されて、再発売されているくらいだから、当時、人気はあったと思うけれど、ふつーなら青春謳歌の女子20歳だと思うと物悲しく聴こえてくるんですよね。

いくら聴衆に愛されたスターだとしても。

私の無い英語力で読んだところによると、1964年に51歳で亡くなるまでMASTER JOE PETERSEN で通したらしいけれど、ホントかいね?

(でもって1994年までバレなかったってこと?)

結婚もしたし、子どもも生まれたらしいけれど、有名なキャリアがあるが故に、キャリア後の人生で、彼女は何を感じていたんだろう?

そんなことを別にして、この美しい声を聴いて、ということらしいけれど、「美しい声」は「美しい声」なのに、女声ではなくてトレブルでなければ燃えない、大英帝国と大陸の方々の感性は、筋金入り、なのかもしれないです・・・。

特にオランダで人気があったそうだから、オランダにB-Sのソリストが多いことも頷けます。そういう土壌があったんですね。昔から。

ゆったりとした歌い方やオルガンの伴奏はレトロで、蓄音機から流れて来て欲しい音。

最後まで聴くと、気持ち悪さは消えてしまって、普通に聴くことは出来たけれど、B-Sとは別物。

対象の存在を曲げてまで、好きなものを「追い求めてしまう」ファンの中の一人であるかもしれない私自身に、暗い印象を残した1枚ではありました。

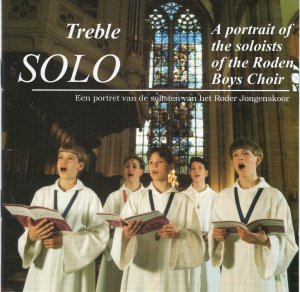

A portrait of the soloists of the Roden Boys Choir "Treble SOLO" ~ オランダ・テイストのCHOIRってこんな感じ? ― 2009年10月04日 21時08分50秒

Treble SOLO

A portrait of the soloists of the Roden Boys Choir (BS 94712)

なんとも魅力的なカバー写真のCHOIRです。実は裏表紙の方が、もっと良いのです。

でも、ソロは、写真とは似ても似つかないほど、大人びたファルセット系。

たぶん文句付けようが無いようなほど上手なんですが、青竹系&硬質クリスタルグラス系を好みとする私の範疇からは、ちょっと外れ気味かもしれません。

名前を特定できないけれど、一人、青竹系団員くんが居て、その団員くんの声質は好み。

6分近くのバッハを歌ったやわらかファルセット系団員くんがメインなのかもしれませんけれど。・・・上手です。好き、嫌いは別として。彼がコンサートでこのソロを歌ったら、即、伝説のソリスト入りでしょうね。

Benjamin 君とDennis君の声が似ているけれど、Benjamin 君の方がより伸びやかに聴こえます。

そして往年のソリストPeter Dijikstra 氏がバスで参加しているのも良い感じです。

内容はヘンデル、モーツァルト、バッハ、スタンフォード、フォーレ他、聴きやすい構成です。

・・・でも、なんだか、もの足りないかな。ショックが欲しいような気がする。欲張り~。

加えて、基本、私って、ファルセット系はパスな人。

だから、名入りのソリストくんよりも、まだまだ開発途上でも、名無しの青竹系ソリストくんの声をもっと聴きたかったです。

シャーロック・ホームズTVサウンド・トラック~永遠 ― 2009年10月10日 20時17分14秒

シャーロック・ホームズ オリジナルTVサウンド・トラック(CRCL-5027)

この写真、カッコいいでしょう? 実はCDカバーの裏面です。

NHKでこのドラマが始まったときから、ビデオに録り、次に無理してビデオを買い、それから随分してからLDを買い、ついには、DVDまで買ってしまいました。

・・・そうまでして、同じドラマのソフトを買いこんでも、私自身が、シャーロック・ホームズ氏になれる訳でもないのにね。

そうなんだ。どんなに好きでも、私自身がジェレミー・ブレッドさんになれる訳ではないんだ。

だけど。

本当に・・・PATRICK GOWERS氏の音楽を聴くと・・・切なくなる。

特にも、最後の事件で流れた「シャーロック・ホームズの死」。

最初、NHKで「最後の事件」を見たとき、呆然としてしまい、翌週、彼が復活するまで、何も手につきませんでした。

私自身が終わったかのように。

音楽も素晴らしいです。映像を離れて聴いていても、音楽、それぞれが独立して、美しい。

この番組は、人物も、風景も、背景の部屋、食事等々の小道具も。事件さえも、全て、夢の中の出来事のように麗しかった。

さて

少年合唱が素材になるのは、寄宿学校から10歳のサルタイヤ卿が誘拐される話の「プライオリ・スクール」の中で、セント・ポールが歌っている「ミサ曲:リベラ・メ」です。

サルタイヤ卿は聖歌隊員で、ドラマの中でも実際にプライオリ・スクールの聖歌隊員たちが歌っているという設定だったと思うのですが、映像でも背景や残響等がリアルで迫力がありました。

CDでも、名演が伝わってきます。

イギリスというと、アンドリュー・ロイド・ウェッバーくらいしか知りませんでしたが、作曲と指揮担当のパトリック・ゴワーズ氏も、なかなかの名曲を生み出していると思います。

イギリスって・・・好きだ。

Pueri Cantores della CAPPELLA SISTINA システィ-ナ礼拝堂合唱団 ~ バチカンの宣伝使?しっとり&きらきら プラチナ声のマリオ君のアルバム ― 2009年10月10日 22時30分32秒

Pueri Cantores della CAPPELLA SISTINA

(Edizioni CAPPELLA SISTINA/CMPS012)

C.2007

Cirectore Domenico Bartolucci

MARIO BOLOGNESI(Soprano solista)

今年、「天使と悪魔ツアー」をしてきたCHOIR友だちが買ってきたCDです。録音内容を聞いて、欲しいと思っていたのですが、私は外国語がダメなので通販のハードルが高く、何度も失敗し、入手までに半年以上もかけてしまいました。

1996年の公演プログラムに指揮者のバルトルッチ氏が「子どもは抑えつけてはいけない。厳しく管理したら自由に声が出なくなる。自然な声が出なければ、音楽も涸れてしまう」と書いておられて、ものすごく感動したのですが、

これは、その指導方針から自然発生したかのようなマリオ君の声の「たった24分52秒」のアルバムです。

タイトルを見る限り、宗教的ではあるのですが、ゆったりとした旋律が美しく、マリオ君のソプラノのきらきら感が、磨かれた金属の輝きのように麗しく、しばし(私は今生きているのだという)俗事を忘れて、音楽に浸ってしまいました。

ボーっと聴いてしまうと、なんだか「汚れなき悪戯」の世界のような古くささも感じてしまいます。2年前の録音らしいのに。・・・それだけ汚れのない精神世界、なのかもしれません。

彼、(マリオ君ですが)

2年前には、この声を大聖堂に響かせていたんですね・・・すごかったんだろうなあ・・・。

マリオ君のボーイ・ソプラノ・タイムと私の生存が、リアルタイムで重なっていたわけだから、生のソプラノを、聴くことが出来たかもしれないのに、「存在を知らずにいたために」失ってしまったそのチャンス。

マリオ君のプラチナの声、故に、録音状態は完全だとは思えないのですが、「よくぞ、このボーイ・ソプラノを残した」と異教徒の私でもバチカンを見直したくなる1枚です。

盛岡少年少女合唱隊《特別演奏会》 ~ 宮沢賢治「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」 ― 2009年10月17日 20時58分54秒

国際交流基金・日本万国博覧会記念基金助成

盛岡少年少女合唱隊《特別演奏会》

創立20周年・新発足15周年記念

The Little Singers of Morioka Special Concert

1982年10月9日 土 6:00P.M.開場 6:30P.M.開演

岩手県民会館大ホール

と書いてありました。

ライヴLPです。

指揮/芦野真弓 伴奏/渡辺達

ソプラノ独唱 吉田真江

アルト独唱 冨山和香子

第一部 ブルガリアの歌を思い出して

第二部 広瀬量平の世界

第三部 盛岡少年少女合唱隊特別演奏会依嘱作品

宮沢賢治の詩によるペーター・ストゥーペル作曲「日本への歌」

Ⅰ

SIDE A

第一部 ブルガリアの歌を思い出して

1.我が祖国

2.五月の風船

3.蝶々

4.露が落ちた

5.私たちのそばの海は青い

6.ここち良い汽車の汽笛

7.平和の旗

8.森の冬

9.歌をつくるのは

SIDE B

第二部 広瀬量平の世界

1.海はなかった

2.海の子守唄

3.走る海

4.海鵜

5エトピリカ

Ⅱ

第三部 盛岡少年少女合唱隊特別演奏会依嘱作品

宮沢賢治の詩によるペーター・ストゥーペル作曲「日本への歌」

SIDE A/SIDE B

1.高原-春と修羅第1集・グランド電柱より-

2.林と思想-春と修羅第1集・グランド電柱より-

3.~高原~

4.青い槍の葉-春と修羅第1集・グランド電柱より-

5.報告-春と修羅第1集・グランド電柱より-

6.~高原~

7.馬 (作品第123番)-春と修羅第二集-

8.~高原~

9.曠原淑女 (作品第93番)-春と修羅第二集-

10.雨中謝辞 (作品第1090番)-春と修羅第三集-

11.~高原~

今でこそ、知らない曲になってしまったものも多いですが、昔々、夏休みになると少年少女合唱団の来日が続いていた頃、ブルガリアの曲は、馴染み深いものでした。

(私も「5月の風船」を日本語で歌っていたクチですから。)

盛岡の合唱隊は、とても自然な発声で歌っています。もちろん、ブルガリア語で。

ブルガリアや中国にも演奏旅行をしていたようですが(昔はそういうのが流行っていました)、ブルガリア語で歌われる歌は、まるであっさりしたソフィア少年少女っぽい趣があります。

「我が祖国」でのソリストさんは、ソフィアのソリストさんそのもの、という声で歌っていて違和感がありません。

合唱隊に縮小傾向がでてきて久しい頃で、男の子は少なく、女子中高生中心の若い女声で、エレルヘインよりも硬質に聞こえてきます。

(その後、合唱隊はいつしか無くなってしまって諸行無常)

広瀬量平の世界の「3.走る海」は、昭和55年度NHK全国音楽コンクール高校の部課題曲です。つまりは、そういう感じの曲が選曲されています。まあ、成りきって勝手に歌っていてちょうだい的に聴いてしまいました。

…深刻ぶっているみたいで、コンクール向き?の曲は苦手です。

たぶん、歌う楽しさと聴く楽しさは違うのだろうと思います。

エトピリカは鳥さんの種類。

正直、詩を読んでも伝わってこないのに、音で急き立てられてしまうと・・・。

エトピリカさんの生存ある限り(絶滅危険種?)神はいる、っていうのですが、私は、絶滅種が増えても、何が消滅しても、きっと神はいるんだろうなと斜に構えて存在しているひねくれものなので(どうせ全ては神の意思=私が不遇なのも神の意思)、イマイチ、この手の作品には乗り切れません。

では、何十年もしまっていたこのレコードを聴きなおしたきっかけが何かというと、ズバリ、宮沢賢治氏にあります。

「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」

…人生のゴールが見えてきたような気がするきょうこの頃、宮沢賢治氏のこの言葉が気になるようになってきました。

音楽になったこの作品とリアルタイム時に出会ったとき、私は、「個人(←私ってことです)が幸福にならないうちは、世界の幸福はあり得ない」と思っていた ちょ~ちょ~自己中な人間。

でも、なぜか今、気になるんですよね~、彼。 宮沢賢治氏。

この盤には他では聴くことのできない宮沢賢治作品に旋律がついた曲が収録されています。

(というよりも、おそらく最初で最後の演奏が収録されています。)

作曲者が日本語を解しない外国人。・・・なのに言葉が、自然な旋律にのっているのです。

「海だべがと おら おもたれば やっぱり光る山だたぢゃい」

???・・・。

詩(文字)だけではわからなかったものが、音で聴いたら、パーッと視界が広がり、風景が見えました。

たぶん、私も時空を越えたところで、賢治氏と同じような風景を見ていると思うのですけれど。

長生きしたけれど、私は、賢治氏のような域には達していないなあ・・・というか、遠いなあとおもう。

で、なんとなく、この音源を出してきて聴いたりしたわけで…。

「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」って着想は…すごすぎます。と思います。

そういう感性の詩人の作品を外国人作曲家に依頼し、旋律を付けて、歌ってしまった盛岡少年少女合唱隊もすっごい感性だと思うわけです。

・・・などとトロトロ思い巡らせながら生きているきょうこの頃の私です。

北村匠海「リスに恋した少年」 ~ 透明な季節 ― 2009年10月19日 18時53分57秒

ずっと欲しいと思っていたボーイ・ソプラノのレコード。・・・手に入れそびれました。・・・ショック・・・。

の、ときに、出会ったのが、このCDです。

なんちゅ~か、さわやかなカバー写真。

背景の淡いブルー、パステル系のブルーも良いし、北村くんもさわやか系。

湖の向こうに白いお城みたいなのがあって

青く澄んだ空があって

おっきい木々があって葉っぱが降って

木々から差し込む光のカーテンと

人なつっこいリスくんたち・・・

そよ風・・・

少年期前のより透明な季節には

似合いそう時間と空間。

この曲は

ハイドパークのリスと遊ぶ目的で

スエーデンから訪れた親子に出会って生まれたそうですが

・・・その親子の気持ちには感じるものがあります。

名所・旧跡が全てではないですから。

北村くんは

そういう「普通の」感性豊かな男の子を

自然に体現して歌っています。

ピアノの音もきれいです。

・・・だけど、出だし、

このメロディはどこかで以前に聴いたことがあります。

ほんの一瞬のことではあるんですが。

北村君の麗しい横顔と素朴な歌声に一瞬、レコードを入手しそびれた落胆を忘れることが出来ました。

ありがとう。です。

次は手に入れないと・・・。

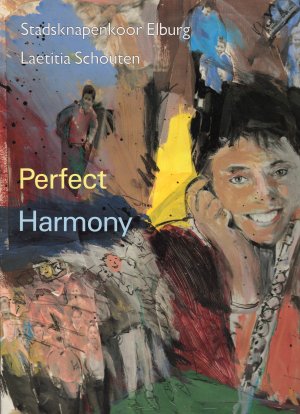

Perfect Harmony StadsknapenkoornElburg ~ なんだかいつも気になる少年合唱団 ― 2009年10月21日 21時54分12秒

Perfect Harmony StadsknapenkoornElburg

けっこう自分勝手に上手だの下手だのと失礼を省みず好きなことを書いている私。

・・・でも、なんとなく、いつも気になる少年合唱団がある。

それがElburg少年合唱団。

上手?って聴かれると、どうかなあ? 下手って訳じゃないよ。

・・・でも、気になる。大好き。そんな少年合唱団。

ソリストくんのCDも持っているけれど、ずば抜けているとは思わない。

が、気になって、なんとなく好き。

このレコードは、ジョン・レノンに、ポール・サイモンに、アバ・・・の曲。思いっきり自由奔放な合唱とボーイ・ソロに絡む水の音・木管等々が更なる自由度更新している。

ピッコロ&フルートが大活躍していますが、せっかくだから、「合唱&ソロ」で聴きたかった曲やフレーズも。

いつ合唱が始まるのかなあ?なんて聴いていると、最後まで行っちゃうこともあるし~。

歌っていても、曲によっては合唱が楽器と同じかそれ以下の比重でブレンドされているため、もっと声を聴きたいと思ったりしたが、その不満を差し引いても、合唱の涼やかな声質と、これ以上無いくらいの伸びやかなボーイ・ソロが曲に似合ってとても魅力的。

少年合唱団なのに、合唱も、ソロも、まるでPOPPYSみたい。

それとも変声前のジャニーズか?

さわやかすぎる声で、聴いていて幸せになる~。

こういう風のような声質の合唱が好き。これぞ「少年」ならでは、の声。

ソリストの記名は見つけることが出来なかったけれど

カメラに向かって走ってくる男の子たちの誰か、なんだろうな。

BY THE RIVERS OF BABILON で一瞬、跳ねたけれど、針が止まらなくて良かった。

ソロで始まり、合唱に続く MY WAY もじわ~んと聴いた。素直な声の男の子の MY WAY 。

大人みたいにバ~ンと声が出てなりきって歌っているわけじゃないけれど、ごくごく「ふつー」さに、なんだか、もうちょっと、生きてみようかな、なんて思っている自分がいた。

最近のコメント