少年合唱 Polish Nightingales ~ 黄金時代のお宝カセット ― 2025年01月02日 23時16分55秒

Wojciech A. Krolopp

50 years of The Polish Nightingales

*四半世紀を経て、前世紀の終わりに聴いて、心に残っていたChoirの、「最愛のカセット」6個組をお借りできるようになり、嬉しすぎて呆然としている。(by Hetsuji 2024.12.28 sat up)

追記:6巻を聴き終えて感じたのは、これ、カセットテープだから良いのだ、ということ。DATはわかりませんが、CDではなくてカセットテープだからこそ、魅力が増幅されていると思いました。(by Hetsuji 2025.01.02 thu up)

50 years of The Polish Nightingales

*四半世紀を経て、前世紀の終わりに聴いて、心に残っていたChoirの、「最愛のカセット」6個組をお借りできるようになり、嬉しすぎて呆然としている。(by Hetsuji 2024.12.28 sat up)

追記:6巻を聴き終えて感じたのは、これ、カセットテープだから良いのだ、ということ。DATはわかりませんが、CDではなくてカセットテープだからこそ、魅力が増幅されていると思いました。(by Hetsuji 2025.01.02 thu up)

MUSIC FOR YOU

Side A

1.J.Brahms-Symfonia nr II (Love brings us together)

2.Szwedzka melodia ludowa (Som stijara uppa...)

3.J.Strauss-Die Rosen aus dem Sueden

4.J.Sibelius-Finlandia

5.Francuska melodia ludowa (Les trols tambours)

6.Szkocka melodia ludowa (Loch LOmond)

Side B

7.F.Chopin-Etiuda E-dur op. 10 nr 3

8.Szkocka melodia ludowa (Old Friends)

9.Z.Fibich-Poemat (Is this LOve?)

10.J.Benedict-Kamawai weneckil

11.E. Grieg-Der Letzter Fruehling

12.Rosyjska melodia lidowa (Kalinka)

13.J.Brahms-Kotysanka

あなたのための音楽

A面

1. J. ブラームス - 交響曲第 2 番(愛が私たちを結びつける)

2.スウェーデン民俗メロディー (Som stijara uppa...)

3.J.シュトラウス=スウェーデンのローゼン

4.J.シベリウス-フィンランド

5. フランス民謡のメロディー (Les trols tambours)

6.スコットランド民謡(ローモンド湖)

B面

7.F.ショパン練習曲 ホ長調 Op. 10 No.3

8.スコットランド民謡(オールド・フレンズ)

9.Z.フィビチ・ポエマット (これは愛ですか?)

10.J.ベネディクト=カマワイ・ウェネキル

11.E.グリーグ デア レッツター フルーリング

12.ロシアン・リッド・メロディー(カリンカ)

13. J. ブラームス=コティサンカ

私にとって最愛の合唱団の一つ。1999年(前世紀)時点で一番好きな合唱曲はこの合唱団から選択した。

25年以上も前のカセットなので、音の雰囲気がやわらかい。合唱は、例えれば、かつてのビクター少年合唱隊のLPシリーズみたいな雰囲気に溢れている。聴いているとリラックスするし、当時にタイムワープしてしまう。

一番好きな合唱団の一番好きな録音シリーズ。1999年には3つのカセットを借りて聴いて、この合唱団の演奏に浸ったが、お返ししてからは、思い出の中の音だったので、あらためて完結したシリーズをお借り出来て幸せ。だけど、古いカセットなので、途切れないように祈りながら聴いている。なにしろ、オーナーご自身がまだ聴かれていない。

曲はかつて聴いたことがあるような、ないような。あっても、曲名を知らない。どうも、曲の収録順が、違うようでお手あげ。

元々が上手な合唱団なのだが、単に上手というだけではなくて、とてもハートフル。そして楽しく歌ってしまう。聴いていて、幸せになる。本当に好きだった。だから色々と残念すぎる。

だけど、こうして当時のかけがえのない演奏が残っていることがファンとして、とてもとても嬉しい。そして私だったら絶対に入手できないだろうカセットをお借りできたことが不思議過ぎる。合唱団は今も昔も在るけれど、このときの情緒的だけどさらっとしている音がとてもとても好き過ぎる。マスターテープを聴いてみたいけれど、このときの合唱団は、どこか滲んだカセットの音と似合っていると思う。ソリスト君たちも気負いなく歌っているし、スッゴク味がある。好きだ。25年以上も前のお宝録音。この時代の団員くんたち、どうしているかな。2025年に、極東日本で、この時代の演奏に感激しているファンが居るって想像すること、あるのかな。思い出したように気軽に聴くならこのカセットが良い。(by Hetsuji 2025.01.01 wed up)

Side A

1.J.Brahms-Symfonia nr II (Love brings us together)

2.Szwedzka melodia ludowa (Som stijara uppa...)

3.J.Strauss-Die Rosen aus dem Sueden

4.J.Sibelius-Finlandia

5.Francuska melodia ludowa (Les trols tambours)

6.Szkocka melodia ludowa (Loch LOmond)

Side B

7.F.Chopin-Etiuda E-dur op. 10 nr 3

8.Szkocka melodia ludowa (Old Friends)

9.Z.Fibich-Poemat (Is this LOve?)

10.J.Benedict-Kamawai weneckil

11.E. Grieg-Der Letzter Fruehling

12.Rosyjska melodia lidowa (Kalinka)

13.J.Brahms-Kotysanka

あなたのための音楽

A面

1. J. ブラームス - 交響曲第 2 番(愛が私たちを結びつける)

2.スウェーデン民俗メロディー (Som stijara uppa...)

3.J.シュトラウス=スウェーデンのローゼン

4.J.シベリウス-フィンランド

5. フランス民謡のメロディー (Les trols tambours)

6.スコットランド民謡(ローモンド湖)

B面

7.F.ショパン練習曲 ホ長調 Op. 10 No.3

8.スコットランド民謡(オールド・フレンズ)

9.Z.フィビチ・ポエマット (これは愛ですか?)

10.J.ベネディクト=カマワイ・ウェネキル

11.E.グリーグ デア レッツター フルーリング

12.ロシアン・リッド・メロディー(カリンカ)

13. J. ブラームス=コティサンカ

私にとって最愛の合唱団の一つ。1999年(前世紀)時点で一番好きな合唱曲はこの合唱団から選択した。

25年以上も前のカセットなので、音の雰囲気がやわらかい。合唱は、例えれば、かつてのビクター少年合唱隊のLPシリーズみたいな雰囲気に溢れている。聴いているとリラックスするし、当時にタイムワープしてしまう。

一番好きな合唱団の一番好きな録音シリーズ。1999年には3つのカセットを借りて聴いて、この合唱団の演奏に浸ったが、お返ししてからは、思い出の中の音だったので、あらためて完結したシリーズをお借り出来て幸せ。だけど、古いカセットなので、途切れないように祈りながら聴いている。なにしろ、オーナーご自身がまだ聴かれていない。

曲はかつて聴いたことがあるような、ないような。あっても、曲名を知らない。どうも、曲の収録順が、違うようでお手あげ。

元々が上手な合唱団なのだが、単に上手というだけではなくて、とてもハートフル。そして楽しく歌ってしまう。聴いていて、幸せになる。本当に好きだった。だから色々と残念すぎる。

だけど、こうして当時のかけがえのない演奏が残っていることがファンとして、とてもとても嬉しい。そして私だったら絶対に入手できないだろうカセットをお借りできたことが不思議過ぎる。合唱団は今も昔も在るけれど、このときの情緒的だけどさらっとしている音がとてもとても好き過ぎる。マスターテープを聴いてみたいけれど、このときの合唱団は、どこか滲んだカセットの音と似合っていると思う。ソリスト君たちも気負いなく歌っているし、スッゴク味がある。好きだ。25年以上も前のお宝録音。この時代の団員くんたち、どうしているかな。2025年に、極東日本で、この時代の演奏に感激しているファンが居るって想像すること、あるのかな。思い出したように気軽に聴くならこのカセットが良い。(by Hetsuji 2025.01.01 wed up)

Christmas with the Polish Nightingales

1.Za qwiazda (Following The Star)

2.W zlobie lezy (Lying in The Manger)

3.Gdy sie Chrystus rodzi (Whilst Christ Was Being Born)

4.Jasna Panna (adiant Lady)

5.Pokton Jezusowi (Payng Tribute To Jesus)

6.Koklon Marii Panny (The Virgin Mary's Luliaby)

7.Z narodzenia Pana (From The Lord's Birth)

8.Jezus malusienki (Wee Jesus)

9.Seuca Ludzkie sie raduja

(The People's Hearts Are Filled With Joy)

10.Swieta Panienka (Holy Maiden)

11.Bog sie rodzi (God Is Born)

12.Lulajze Jezunir (Sleep, Little Jesus)

13.Es ist ein Ros'entsprungen

14.Froehlihe Weinacht ueberali

15.Nu zijt wellekome

16.Suesser die Glocken nie klingen

17.Adeste fidelis

18.Stille Nacht, Silent Night, Cicha noc

ポーランドのナイチンゲールと過ごすクリスマス

1.Za qwiazda (星を追って)

2. 飼い葉桶に横たわって

3.キリストが生まれた間

4.ブライトメイド(アディアントレディ)

5.イエスに敬意を表する

6.聖母マリアの子守唄

7.主の誕生から

8.ウィー・ジーザス

9.セウカ 人々は喜ぶ (人々の心は喜びで満たされる)

10.聖女

11.神が生まれる

12.ルラジゼ・ジェズニル (眠りよ、小さなイエスよ)

13. イエス・イスト・アイン・ローゼントシュプルンゲン

14.フレーリヘ・ヴァイナハト・ウエベラリ

15.ヌー・ジット・ウェルコメ

16. スーサー・ダイ・グロッケン・ニー・クリンゲン

17.アデステ・フィデリス

18.Stille Nacht、きよしこの夜、きよしこの夜

知っている曲もあるけど、知らない曲が多い。宗教的なクリスマス。なぜ、この合唱団が好きなのか、考えたのだけれど、たぶん「音」なのだと思う。個を活かす音、刈りこみ過ぎない子どもたちの自由な音。聴いていて気持ちが解放される。自然体で聴く音楽。古びて曖昧な輪郭の音。カセットから醸し出される音の、合間の空気感。懐かしすぎる。切なすぎる。(by Hetsuji 2025.01.02 thu up)

1.Za qwiazda (Following The Star)

2.W zlobie lezy (Lying in The Manger)

3.Gdy sie Chrystus rodzi (Whilst Christ Was Being Born)

4.Jasna Panna (adiant Lady)

5.Pokton Jezusowi (Payng Tribute To Jesus)

6.Koklon Marii Panny (The Virgin Mary's Luliaby)

7.Z narodzenia Pana (From The Lord's Birth)

8.Jezus malusienki (Wee Jesus)

9.Seuca Ludzkie sie raduja

(The People's Hearts Are Filled With Joy)

10.Swieta Panienka (Holy Maiden)

11.Bog sie rodzi (God Is Born)

12.Lulajze Jezunir (Sleep, Little Jesus)

13.Es ist ein Ros'entsprungen

14.Froehlihe Weinacht ueberali

15.Nu zijt wellekome

16.Suesser die Glocken nie klingen

17.Adeste fidelis

18.Stille Nacht, Silent Night, Cicha noc

ポーランドのナイチンゲールと過ごすクリスマス

1.Za qwiazda (星を追って)

2. 飼い葉桶に横たわって

3.キリストが生まれた間

4.ブライトメイド(アディアントレディ)

5.イエスに敬意を表する

6.聖母マリアの子守唄

7.主の誕生から

8.ウィー・ジーザス

9.セウカ 人々は喜ぶ (人々の心は喜びで満たされる)

10.聖女

11.神が生まれる

12.ルラジゼ・ジェズニル (眠りよ、小さなイエスよ)

13. イエス・イスト・アイン・ローゼントシュプルンゲン

14.フレーリヘ・ヴァイナハト・ウエベラリ

15.ヌー・ジット・ウェルコメ

16. スーサー・ダイ・グロッケン・ニー・クリンゲン

17.アデステ・フィデリス

18.Stille Nacht、きよしこの夜、きよしこの夜

知っている曲もあるけど、知らない曲が多い。宗教的なクリスマス。なぜ、この合唱団が好きなのか、考えたのだけれど、たぶん「音」なのだと思う。個を活かす音、刈りこみ過ぎない子どもたちの自由な音。聴いていて気持ちが解放される。自然体で聴く音楽。古びて曖昧な輪郭の音。カセットから醸し出される音の、合間の空気感。懐かしすぎる。切なすぎる。(by Hetsuji 2025.01.02 thu up)

bastien und bastienne

Uwertura Norspiel

Aria(Bastienne)"Mein libster Freund"

Dialog(Bastienne)"Du fliehest von mir Bastien?"

Aria (Bastienne)"Ich gen' jetzt auf die Weide"

Taniec/Tanz

Aria(Colas)"Betraqet mich ein zartes Kind"

Dialog(Bastienne, Colas)"Guten Morgen, Herr Colas!"

Aria(Bastienne)"Wenn mein Bastien"

Dialog(Colas)"O, die Edelfrau vom Schlosse..."

Aria(Bastienne)"Wuerd ich auch wie manche Buhterinnen"

Dialog(Colas)"Gieb dich zufrieden"

Duet(Bastienne, Colas)"Auf den Rat..."

Dialog(Colas)"Na, versteckst dich Bastienne"

Aria(Bastien)"Grossen Dank dir abzustatten"

Dialog(Bastienne, Colas)"Es freut mich..."

Aria(Bastien, Bastienne)"Geh'l Du saqst mir eine Fabel"

Dialog(Bastienne, Colas)"Moeglich, trotzt dem hat sie bereit"

Aria(Colas)"Diggi, schurry, murry"

Dialog(Bastienne, Colas)"Ist die Hexerei zu Ende?"

Aria(Bastien)"Meiner Liebsten schoene Wangen"

Dialog(Bastien, Bastienne)"Bastienne, ja, warum redest du nicht..."

Aria(Bastienne)"Er war mir sonst treu und ergeben..."

Dialog(Bastien, Bastienne)"Aber schau Bastienne..."

Aria(Bastien, Bastienne)"Gen nin"

Recitativ, Arioso(Bastien, Bastienne)"Dein Trotz vermehrt sich..."

Dialog(Bastien, Bastienne)"Und sollte ich wohl ein solcher Narr sein..."

Duet(Bastien, Bastienne)"Geh'l Herz von Flandern"

Terzett(Bastien, Bastienne, Colas)"Kinder! Kinder!"

バスティアンとバスティエンヌ

素晴らしいノルシュピール

アリア(バスティエンヌ)「私の大切な友人」

セリフ(バスティエンヌ)「バスティアン、私から逃げるの?」

アリア(バスティエンヌ)「これから放牧に行ってきます」

タニエツ/ダンス

アリア(コーラス)「デリケートな子を裏切って」

セリフ(バスティエンヌ、コーラス)「おはようございます、コーラスさん!」

アリア(バスティエンヌ)「私のバスティアンなら」

セリフ(コーラス)「おお、城の貴婦人よ…」

アリア(バスティエンヌ)「私もブースターが欲しいです」

セリフ(コーラス)「満足してください」

デュエット(バスティエンヌ、コーラス)「アドバイスですが…」

セリフ(コーラス)「バスティエンヌ、隠れてね」

アリア(バスティアン)「ありがとう」

セリフ(バスティエンヌ、コーラス)「嬉しいです…」

アリア(バスティアン、バスティエンヌ)「寓話を聞かせてください」

会話(バスティエンヌ、コーラス)「彼女には準備ができているにもかかわらず、可能です」

アリア(コーラス)「ディジ、シュリー、マリー」

セリフ(バスティエンヌ、コーラス)「魔術は終わったのか?」

アリア(バスティアン)「愛する人の美しい頬」

セリフ(バスティアン、バスティエンヌ)「バスティエンヌ、そうだ、話さない?」

アリア(バスティエンヌ)「彼はいつも私に忠実で献身的でした…」

セリフ(バスティエンヌ、バスティエンヌ)「でも、見てください、バスティエンヌ…」

アリア(バスティアン、バスティエンヌ)「元忍」

レチタティーヴォ、アリオソ(バスティアン、バスティエンヌ)「あなたの反抗心は倍増する...」

セリフ(バスティアン、バスティエンヌ)「そんなバカでいいの…」

デュエット(バスティアン、バスティエンヌ)「フランダースの中心へ」

トリオ(バスティアン、バスティエンヌ、コーラス)「チルドレン!チルドレン!」

「バスティアンとバスティエンヌ」はモーツァルトが12歳の時に書いた歌劇で、羊飼いの少年バスティアンとガールフレンドのバスティエンヌのラブストーリーで、そこに、大人のコラが絡む話です。ちなみに、ハッピー・エンド。いろいろと突っ込みどころはありますが。このオペレッタは、多くの少年合唱団が題材にしていますが、アルバムカバーを見ると、とても羊飼いの少年には見えないほど美々しいです。

登場人物が3人なので、歌い手に実力が伴うことは必須ですが、(5~6分のアリアがあったりするので)同時に、声が持つ個性が際立つと、プラスαで、作品が立体的になると思います。

コラは二人とは声のトーンが違ってより低めなので聞き分けしやすいのですが、ボーッと聴いていると、バスティアンとバスティエンヌの恋人たちが、双子みたいに聴こえてしまうのです。ボーイ・ソプラノなので当然と言えば女の子ではないのは当然なのですが、バスティエンヌが、バスティアンの弟みたいに思えてしまう。それでも彼らのセリフを聞き、アリアを堪能出来るのは楽しいんですけど。バスティエンヌが幼過ぎなのかもです。恋の歌を歌うには、可愛すぎる。この曲、コラがアクセントになっていて、実は幸運な役どころ。バスティエンヌは歌いっぱなしなので、体力も必要そうです。バスティアンも丁寧に歌っていますが、目立たないのです。目立つと言えば、コラの"Diggi, schurry, murry"でしょうか。最後の2曲"Geh'l Herz von Flandern"と"Kinder! Kinder!"まで聴くと、3人でよくぞ歌い切った!と拍手です。欲を言えば、デニスのグループでも聴いてみたいです。(by Hetsuji 2025.01.02 thu up)

Uwertura Norspiel

Aria(Bastienne)"Mein libster Freund"

Dialog(Bastienne)"Du fliehest von mir Bastien?"

Aria (Bastienne)"Ich gen' jetzt auf die Weide"

Taniec/Tanz

Aria(Colas)"Betraqet mich ein zartes Kind"

Dialog(Bastienne, Colas)"Guten Morgen, Herr Colas!"

Aria(Bastienne)"Wenn mein Bastien"

Dialog(Colas)"O, die Edelfrau vom Schlosse..."

Aria(Bastienne)"Wuerd ich auch wie manche Buhterinnen"

Dialog(Colas)"Gieb dich zufrieden"

Duet(Bastienne, Colas)"Auf den Rat..."

Dialog(Colas)"Na, versteckst dich Bastienne"

Aria(Bastien)"Grossen Dank dir abzustatten"

Dialog(Bastienne, Colas)"Es freut mich..."

Aria(Bastien, Bastienne)"Geh'l Du saqst mir eine Fabel"

Dialog(Bastienne, Colas)"Moeglich, trotzt dem hat sie bereit"

Aria(Colas)"Diggi, schurry, murry"

Dialog(Bastienne, Colas)"Ist die Hexerei zu Ende?"

Aria(Bastien)"Meiner Liebsten schoene Wangen"

Dialog(Bastien, Bastienne)"Bastienne, ja, warum redest du nicht..."

Aria(Bastienne)"Er war mir sonst treu und ergeben..."

Dialog(Bastien, Bastienne)"Aber schau Bastienne..."

Aria(Bastien, Bastienne)"Gen nin"

Recitativ, Arioso(Bastien, Bastienne)"Dein Trotz vermehrt sich..."

Dialog(Bastien, Bastienne)"Und sollte ich wohl ein solcher Narr sein..."

Duet(Bastien, Bastienne)"Geh'l Herz von Flandern"

Terzett(Bastien, Bastienne, Colas)"Kinder! Kinder!"

バスティアンとバスティエンヌ

素晴らしいノルシュピール

アリア(バスティエンヌ)「私の大切な友人」

セリフ(バスティエンヌ)「バスティアン、私から逃げるの?」

アリア(バスティエンヌ)「これから放牧に行ってきます」

タニエツ/ダンス

アリア(コーラス)「デリケートな子を裏切って」

セリフ(バスティエンヌ、コーラス)「おはようございます、コーラスさん!」

アリア(バスティエンヌ)「私のバスティアンなら」

セリフ(コーラス)「おお、城の貴婦人よ…」

アリア(バスティエンヌ)「私もブースターが欲しいです」

セリフ(コーラス)「満足してください」

デュエット(バスティエンヌ、コーラス)「アドバイスですが…」

セリフ(コーラス)「バスティエンヌ、隠れてね」

アリア(バスティアン)「ありがとう」

セリフ(バスティエンヌ、コーラス)「嬉しいです…」

アリア(バスティアン、バスティエンヌ)「寓話を聞かせてください」

会話(バスティエンヌ、コーラス)「彼女には準備ができているにもかかわらず、可能です」

アリア(コーラス)「ディジ、シュリー、マリー」

セリフ(バスティエンヌ、コーラス)「魔術は終わったのか?」

アリア(バスティアン)「愛する人の美しい頬」

セリフ(バスティアン、バスティエンヌ)「バスティエンヌ、そうだ、話さない?」

アリア(バスティエンヌ)「彼はいつも私に忠実で献身的でした…」

セリフ(バスティエンヌ、バスティエンヌ)「でも、見てください、バスティエンヌ…」

アリア(バスティアン、バスティエンヌ)「元忍」

レチタティーヴォ、アリオソ(バスティアン、バスティエンヌ)「あなたの反抗心は倍増する...」

セリフ(バスティアン、バスティエンヌ)「そんなバカでいいの…」

デュエット(バスティアン、バスティエンヌ)「フランダースの中心へ」

トリオ(バスティアン、バスティエンヌ、コーラス)「チルドレン!チルドレン!」

「バスティアンとバスティエンヌ」はモーツァルトが12歳の時に書いた歌劇で、羊飼いの少年バスティアンとガールフレンドのバスティエンヌのラブストーリーで、そこに、大人のコラが絡む話です。ちなみに、ハッピー・エンド。いろいろと突っ込みどころはありますが。このオペレッタは、多くの少年合唱団が題材にしていますが、アルバムカバーを見ると、とても羊飼いの少年には見えないほど美々しいです。

登場人物が3人なので、歌い手に実力が伴うことは必須ですが、(5~6分のアリアがあったりするので)同時に、声が持つ個性が際立つと、プラスαで、作品が立体的になると思います。

コラは二人とは声のトーンが違ってより低めなので聞き分けしやすいのですが、ボーッと聴いていると、バスティアンとバスティエンヌの恋人たちが、双子みたいに聴こえてしまうのです。ボーイ・ソプラノなので当然と言えば女の子ではないのは当然なのですが、バスティエンヌが、バスティアンの弟みたいに思えてしまう。それでも彼らのセリフを聞き、アリアを堪能出来るのは楽しいんですけど。バスティエンヌが幼過ぎなのかもです。恋の歌を歌うには、可愛すぎる。この曲、コラがアクセントになっていて、実は幸運な役どころ。バスティエンヌは歌いっぱなしなので、体力も必要そうです。バスティアンも丁寧に歌っていますが、目立たないのです。目立つと言えば、コラの"Diggi, schurry, murry"でしょうか。最後の2曲"Geh'l Herz von Flandern"と"Kinder! Kinder!"まで聴くと、3人でよくぞ歌い切った!と拍手です。欲を言えば、デニスのグループでも聴いてみたいです。(by Hetsuji 2025.01.02 thu up)

STABAT MATER

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI(1710-1736)

STABAT MATER 1993年11月録音。

Stabat Mater dolorosa(Chorus)

Cuius animam gementem(Soprano) Jan Jakub Monowid(B-S)

O quam tristis et afflica(Chorus)

Quae morebat et dolebat (Countertenor) Artur Stefanowicz(C-T)

Quis est homo, qui non fleret (Duet)

Vidit suum dulcem natum (Soprano) Jan Jakub Monowid(B-S)

Eia Mater, fons amoris (Countertenor) Artur Stefanowicz(C-T)

Fac ut ardeat cor meum(Chorus)

Sancta Mater, istud agas (Duet)

Fac ut portem Christ mortem (Countertenor) Artur Stefanowicz(C-T)

Inflammatus et accensus (Duet)

Quando corpus morietur. Amen.(Chorus)

KAROL SZYMANOWSKI (1882-1937)

STABAT MATER op.53 1991年4月録音。

Stala Matka bolejaca(Soprano,Chorus)

I ktoz widzac tak cierpiaca(Baritone,Chorus)

O matko, zrodlo wszechmilosci(Soprano, Alto, Chorus)

Spraw niech placze(Soprano, Alto, Chorus a cappella)

Panno slodka, racz mozolem(Baritone,Chorus)

Chrystus niech mi bedzie grodem(Soprano, Alto, Baritone, Chorus)

Barbara Kubiak(Sopran),Donuta Nowak-Polczynska(Alto)

Wojciech Drabowicz(Baryton)

KRZYSZTOF PENDERECKI (1993)

STABAT MATER

z Pasji wg sw. lukasza na trzy chory a cappella from St.Luc Passion for three choirs a caooella

このシリーズの中で、4巻が一番好きです。Sta...Sta...Sta...と声が重なっていくとき、あの世に誘われているように感じます。ご詠歌みたいなもの。

この合唱団の声の作りと、たまたまこのときの合唱団員たちの声の質とか癖が、PERGOLESIのスタバトを歌い上げるとき、異空間の扉を開く、って感じです。

Cuius animam gementem(Soprano) Jan Jakub Monowid(B-S) は、大気圏ちかくまで上昇している超ソプラノですが、ものすごく聴き心地が良いのは、媒体がカセットテープだからだと思います。CDだったら音がキツクなるかもしれません。

私は大人のアルト(Countertenor) は苦手ですが、このカセットでは、どんなに声がヒラヒラ羽衣をまとっても、曲に似合っていると感じます。カセットの音のどこか曖昧な幽玄な音の周辺が、異世界を見せてくれている気がします。後半は、何故か現実を感じるのですが、同時に、きよらかでもあります。音の周辺の空気感が、カセットテープの魅力だと思います。そして壊れているところも曖昧にしてくれます。

CDで聴いたら、音の周辺の空気は消えていることでしょう。いくつかの媒体で聴き比べたいところです。

外皮はやわらかいけれど内実は硬く煌びやかで華やかな合唱は、カセットテープだからこそ、真価を発揮する、と思いました。これはお宝テープです。(by Hetsuji 2025.01.02 thu up)

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI(1710-1736)

STABAT MATER 1993年11月録音。

Stabat Mater dolorosa(Chorus)

Cuius animam gementem(Soprano) Jan Jakub Monowid(B-S)

O quam tristis et afflica(Chorus)

Quae morebat et dolebat (Countertenor) Artur Stefanowicz(C-T)

Quis est homo, qui non fleret (Duet)

Vidit suum dulcem natum (Soprano) Jan Jakub Monowid(B-S)

Eia Mater, fons amoris (Countertenor) Artur Stefanowicz(C-T)

Fac ut ardeat cor meum(Chorus)

Sancta Mater, istud agas (Duet)

Fac ut portem Christ mortem (Countertenor) Artur Stefanowicz(C-T)

Inflammatus et accensus (Duet)

Quando corpus morietur. Amen.(Chorus)

KAROL SZYMANOWSKI (1882-1937)

STABAT MATER op.53 1991年4月録音。

Stala Matka bolejaca(Soprano,Chorus)

I ktoz widzac tak cierpiaca(Baritone,Chorus)

O matko, zrodlo wszechmilosci(Soprano, Alto, Chorus)

Spraw niech placze(Soprano, Alto, Chorus a cappella)

Panno slodka, racz mozolem(Baritone,Chorus)

Chrystus niech mi bedzie grodem(Soprano, Alto, Baritone, Chorus)

Barbara Kubiak(Sopran),Donuta Nowak-Polczynska(Alto)

Wojciech Drabowicz(Baryton)

KRZYSZTOF PENDERECKI (1993)

STABAT MATER

z Pasji wg sw. lukasza na trzy chory a cappella from St.Luc Passion for three choirs a caooella

このシリーズの中で、4巻が一番好きです。Sta...Sta...Sta...と声が重なっていくとき、あの世に誘われているように感じます。ご詠歌みたいなもの。

この合唱団の声の作りと、たまたまこのときの合唱団員たちの声の質とか癖が、PERGOLESIのスタバトを歌い上げるとき、異空間の扉を開く、って感じです。

Cuius animam gementem(Soprano) Jan Jakub Monowid(B-S) は、大気圏ちかくまで上昇している超ソプラノですが、ものすごく聴き心地が良いのは、媒体がカセットテープだからだと思います。CDだったら音がキツクなるかもしれません。

私は大人のアルト(Countertenor) は苦手ですが、このカセットでは、どんなに声がヒラヒラ羽衣をまとっても、曲に似合っていると感じます。カセットの音のどこか曖昧な幽玄な音の周辺が、異世界を見せてくれている気がします。後半は、何故か現実を感じるのですが、同時に、きよらかでもあります。音の周辺の空気感が、カセットテープの魅力だと思います。そして壊れているところも曖昧にしてくれます。

CDで聴いたら、音の周辺の空気は消えていることでしょう。いくつかの媒体で聴き比べたいところです。

外皮はやわらかいけれど内実は硬く煌びやかで華やかな合唱は、カセットテープだからこそ、真価を発揮する、と思いました。これはお宝テープです。(by Hetsuji 2025.01.02 thu up)

THE POLISH CHURCH MUSIC a cappella

Mikolaj Zielenski (XVI / XVII w.)

1.Magnificat

2.Offertorium I "Laetentur coeli"

3.In monte Oliveti

Mikolaj Comolka(1535-1591)

4.Psalm 137

Sledzac po niskich brzegach babilonskiej wedy"

5.Psalm 47 "Kleszczmy rekoma"

Waclaw z Szamotul(1526-1560)

6.Juz sie zmierzcha

Stanislaw Moniuszko(1819-1872)

7.Mszapolska (Gloria, Agnus Dei)

Feliks Nowowiejski (1877-1946)

8.Oratorium "Kreuzauffindung"(Parce Domine)

Karol Szymanowiejski (1882-1937)

9.Stabat Mater (Spraw niech placze)

Krzyszlol Meyer (1943)

10.Wjelitschalnaja op.71

Henryk Mikolaj Gorecki (1933)

11.Euntes ibant et flebant

Krzysztof Penderecki

12.Pasja wg sw. lukasza

(Stabat Mater na 3 choy a cappella)

ポーランドの教会音楽ですが、質実剛健に構築されている曲を、伸びのある華やかな声が、たっぷりと余裕を持って歌い上げています。ときおりのソロも連続で超高音ですが、麗しいスーパーソリストが、隠れているようです。これ、石造りの聖堂で聴いたら、素晴らしいだろうと思います。カセットなので音の輪郭が曖昧ですが、数人のソプラノくんたちが超絶高音過ぎて、CDとかだったら超音波金属音で耳を壊されるかも、です。この時代のポルスキーは、頂点に昇りつめたのだと思います。(by Hetsuji 2025.01.02 thu up)

Mikolaj Zielenski (XVI / XVII w.)

1.Magnificat

2.Offertorium I "Laetentur coeli"

3.In monte Oliveti

Mikolaj Comolka(1535-1591)

4.Psalm 137

Sledzac po niskich brzegach babilonskiej wedy"

5.Psalm 47 "Kleszczmy rekoma"

Waclaw z Szamotul(1526-1560)

6.Juz sie zmierzcha

Stanislaw Moniuszko(1819-1872)

7.Mszapolska (Gloria, Agnus Dei)

Feliks Nowowiejski (1877-1946)

8.Oratorium "Kreuzauffindung"(Parce Domine)

Karol Szymanowiejski (1882-1937)

9.Stabat Mater (Spraw niech placze)

Krzyszlol Meyer (1943)

10.Wjelitschalnaja op.71

Henryk Mikolaj Gorecki (1933)

11.Euntes ibant et flebant

Krzysztof Penderecki

12.Pasja wg sw. lukasza

(Stabat Mater na 3 choy a cappella)

ポーランドの教会音楽ですが、質実剛健に構築されている曲を、伸びのある華やかな声が、たっぷりと余裕を持って歌い上げています。ときおりのソロも連続で超高音ですが、麗しいスーパーソリストが、隠れているようです。これ、石造りの聖堂で聴いたら、素晴らしいだろうと思います。カセットなので音の輪郭が曖昧ですが、数人のソプラノくんたちが超絶高音過ぎて、CDとかだったら超音波金属音で耳を壊されるかも、です。この時代のポルスキーは、頂点に昇りつめたのだと思います。(by Hetsuji 2025.01.02 thu up)

Slowiki a la carte/Nightingales a la carte

George Frederic Handel(1685-1759)

"Messiah"

1.Hallelujah

2.And the Glory of the Lord

J.S.Bach(1685-1750)

"Die hohe Messe in h-moll"BWV232

3.Kyrie

4.Gloria

5.Dona nobis pacem

Giovanni Battista Pergolesi(1710-1736)

"Stabat Mater"

6.Stabat Mater dolorosa

7.Cuius animam gementem Jan Monowid(B-S)

8.O quam tristis et afflicta

9.Facut ardeat cor meum

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

"Die Kroenungs-Messe"KV317

10.Kyrie Marcin Skowiera(B-S) , Blazej Grek(Tenor)

11.Sanctus

Karol Symanowski(1882-1937)

"Stabat Mater"op.53

12.Panno slodka racz mozolem...(Virgo virginum praeclara) Wojciech Drabowicz(Baryton)

13.Chrystus niech mi bedzie grodem...(Christe cum sit hinc exire) Barbara Kubiak(Sopran),Donuta Nowak-Polczynska(Mezzosopran)

Krzysztof Penderecki (1933)

"St Luc Passion"

14.Stabat Mater (3 choirs)

Mikolaj Zielenski(XVI/XVII)

15.Magnificat(12 voices)

16.Laetentur coeli-Offertorium I

In prima missa nativitatis Domini (8 voices)

Waclow z Szamotul(1526-1560)

17.Juz sie amierzcha(Dust is coming)

Jan Maklakiewicz(1899-1945)/Arr.Antoni Gref (1942)

"Suita Koledowa"(The Christmas Suite)

18.Swieta Panienka (Holy Maiden) Maciej Sobkowiak(B-S)

19.Za gwiazda(Following the Star)

20.W zlobie lezy (Lying in the Manger) Artur Fojgt(B-S),Przemyslaw Neumann (B-S)

21.Gdy sie Chrystus rodzi (Whilst Christ was Being Born)

22.Poklon Jezusowi(Paying Tribute to Jesus)

23.Z narodzenia Pana (From the Lord's Birth)

24.Secra ludzkie sie raduja (The Pople Hearts are Filled with Joy)

アラカルトのタイトル通り、好きな演奏を集めたスタイルなので、お経みたいなのもあったりして、統一感は無い。近代とか現代曲っぽいのも苦手。音の重なりの不安定さとか。こういうタイプの曲、音楽する人は好きかもしれないけど、私は敢えて不安な音楽を聴きたいとは思わない。なので、このカセットは全体の構成としては好みではないが、アラカルトなので、中に、前世紀に聴いた中で一番好きな曲と演奏がある。15.Magnificat(12 voices)だが、旋律も美しいし、演奏も美しい。とはいえ、25年前には、もっとリアルに音の粒ひとつひとつがうるんとつややかに照っていた。今の私にはその輝きは見えないが良さはわかる。私の感性が衰えただけだ。このカセットの音の輪郭の周辺もコピーして手元に置きたいが、無理。音の周辺は削られる。空気感まではコピーしかねた。音の周辺が命なのだが、残念。コピーは別物に仕上がっている。(by Hetsuji 2025.01.02 thu up)

George Frederic Handel(1685-1759)

"Messiah"

1.Hallelujah

2.And the Glory of the Lord

J.S.Bach(1685-1750)

"Die hohe Messe in h-moll"BWV232

3.Kyrie

4.Gloria

5.Dona nobis pacem

Giovanni Battista Pergolesi(1710-1736)

"Stabat Mater"

6.Stabat Mater dolorosa

7.Cuius animam gementem Jan Monowid(B-S)

8.O quam tristis et afflicta

9.Facut ardeat cor meum

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

"Die Kroenungs-Messe"KV317

10.Kyrie Marcin Skowiera(B-S) , Blazej Grek(Tenor)

11.Sanctus

Karol Symanowski(1882-1937)

"Stabat Mater"op.53

12.Panno slodka racz mozolem...(Virgo virginum praeclara) Wojciech Drabowicz(Baryton)

13.Chrystus niech mi bedzie grodem...(Christe cum sit hinc exire) Barbara Kubiak(Sopran),Donuta Nowak-Polczynska(Mezzosopran)

Krzysztof Penderecki (1933)

"St Luc Passion"

14.Stabat Mater (3 choirs)

Mikolaj Zielenski(XVI/XVII)

15.Magnificat(12 voices)

16.Laetentur coeli-Offertorium I

In prima missa nativitatis Domini (8 voices)

Waclow z Szamotul(1526-1560)

17.Juz sie amierzcha(Dust is coming)

Jan Maklakiewicz(1899-1945)/Arr.Antoni Gref (1942)

"Suita Koledowa"(The Christmas Suite)

18.Swieta Panienka (Holy Maiden) Maciej Sobkowiak(B-S)

19.Za gwiazda(Following the Star)

20.W zlobie lezy (Lying in the Manger) Artur Fojgt(B-S),Przemyslaw Neumann (B-S)

21.Gdy sie Chrystus rodzi (Whilst Christ was Being Born)

22.Poklon Jezusowi(Paying Tribute to Jesus)

23.Z narodzenia Pana (From the Lord's Birth)

24.Secra ludzkie sie raduja (The Pople Hearts are Filled with Joy)

アラカルトのタイトル通り、好きな演奏を集めたスタイルなので、お経みたいなのもあったりして、統一感は無い。近代とか現代曲っぽいのも苦手。音の重なりの不安定さとか。こういうタイプの曲、音楽する人は好きかもしれないけど、私は敢えて不安な音楽を聴きたいとは思わない。なので、このカセットは全体の構成としては好みではないが、アラカルトなので、中に、前世紀に聴いた中で一番好きな曲と演奏がある。15.Magnificat(12 voices)だが、旋律も美しいし、演奏も美しい。とはいえ、25年前には、もっとリアルに音の粒ひとつひとつがうるんとつややかに照っていた。今の私にはその輝きは見えないが良さはわかる。私の感性が衰えただけだ。このカセットの音の輪郭の周辺もコピーして手元に置きたいが、無理。音の周辺は削られる。空気感まではコピーしかねた。音の周辺が命なのだが、残念。コピーは別物に仕上がっている。(by Hetsuji 2025.01.02 thu up)

ボーイ・ソプラノ Pierrick BOISSEAU ~ オペラ座付属少年合唱団のスーパー・ソリスト ― 2025年01月01日 19時25分56秒

LES SOLISTES DE LA MAITRISE DES HOUTS-DE-SEINE (FABRICATION NCD 1 30 62 24 72)

Direction:Francis BARDOT

1.AVE MARIA(BOUZIGNAC)

Soliste soprano Pierrick BOISSEAU

2.Laudamus te (GLORIA DE VIVALDI)

Soprani:Pierrick BOISSEAU et Oliver PICARD

3.Domine Deus Rex Coelestis

Soprani:Pierrick BOISSEAU,Oliver PICARD,Jerome BLOIS,B. CHERRIER,JM. RICATTE

4.Domine Deus Agnus Dei

Alto solo: Antoine de SERVIGNY,Choeur de la Maitrise

5.Aria de Soprano (CANTATE BWV 68)

Soliste:Jerome BLOIS

6.KOMM SUSSER TOD

Soprano Solo:Pierrick BOISSEAU

*7.Trio n 8 (LA FLUTE ENCHANTEE)

*8.Trio n 16 (LA FLUTE ENCHANTEE)

*9.Quatuor n 21 (LA FLUTE ENCHANTEE-W.A.MOZART)

Les 3 garsons:

Pierrick BOISSEAU:Soprano,Jerome BLOIS:Mezzo,Antoine de SERVIGNY:Alto,

Avec l'aimable participation de Carole BAJAC:Soprano,dans le role de Panima.Tamino,F.BARDOT:TEnor

10.LAUDATE DOMINUM

Soprano Solo:Pierrick BOISSEAU

11.NON SO PIU

Soprano Solo:Pierrick BOISSEAU

12.PUERI CONCINITE

Soprano Solo:Pierrick BOISSEAU

13.WIEGENDLIED

Soprano Solo:Pierrick BOISSEAU

14.PANIS ANGELICUS

Soprani:Pierrick BOISSEAU et Cedric PLOT

15.PIE JESU

Soprano Solo:Pierrick BOISSEAU

16.CANTATE DE LA PAIX

Soprano Solo:Pierrick BOISSEAU

びっくり。第1音から衝撃を受けた。2014年にEmuさんの紹介原稿を読んで以来、LES SOLISTES DE LA MAITRISE DES HOUTS-DE-SEINEのカセットを聴いてみたい、欲しいと思い続けていたのだが、私のコレクションの中にCDがあったのを今見つけてしまった。誰かが探してくれていたのだと思う。手に入れて安心した私は聴かずに何年も放置してしまっていたという訳。倉庫に在庫していることを忘れてしまっていた。

タイトルはソリストたちになっているが、実質、Pierrick BOISSEAU のソロアルバムに近い。他のソリストくんたちも男の子っぽくて、一所懸命で、上手でとても魅力的。だが、Pierrick BOISSEAUが別格過ぎる。個人的には声の揺れ具合が女声のようで気になるのだが、声そのものは磨かれぬかれた極上のボーイ・ソプラノ。彼の声のコンディションも最高の時期に録音されたものだと感じる。また、ソリストくんたちを支える合唱の編制(男声入り)もわき役に徹して、ソロ群を引き立てている。正直、HOUTS-DE-SEINEが、これほど、メリハリの効いた演奏を残していることを知らなかった。

これはボーイ・ソプラノのソロの名曲を収録した盤で、かつ全ての少年ソリストくんたちが名演奏。そして合唱との絡みがも麗しい。

12.PUERI CONCINITEでは少年の声の凄みすら感じさせる。とはいえ、少年の声の軽やかさが心地よいので、私は、11.NON SO PIUが好み。

誰が探してくれたCDなのか思い出せなくて申し訳ないけれど、偶然、聴くことが出来て感謝。

と言いつつも、Hetsuji欲。

私はこの盤をCDで聴いているけれど、Pierrick BOISSEAUは、ほんの少し金管系に寄った声なので、この演奏なら、カセットかレコードの方がより「らしく」本当を楽しめると思う。カバー写真も、カセットに軍配。カセットか、在るならレコードでこの盤を聴いてみたい。(by Hetsuji 2025.01.01 wed up)

Direction:Francis BARDOT

1.AVE MARIA(BOUZIGNAC)

Soliste soprano Pierrick BOISSEAU

2.Laudamus te (GLORIA DE VIVALDI)

Soprani:Pierrick BOISSEAU et Oliver PICARD

3.Domine Deus Rex Coelestis

Soprani:Pierrick BOISSEAU,Oliver PICARD,Jerome BLOIS,B. CHERRIER,JM. RICATTE

4.Domine Deus Agnus Dei

Alto solo: Antoine de SERVIGNY,Choeur de la Maitrise

5.Aria de Soprano (CANTATE BWV 68)

Soliste:Jerome BLOIS

6.KOMM SUSSER TOD

Soprano Solo:Pierrick BOISSEAU

*7.Trio n 8 (LA FLUTE ENCHANTEE)

*8.Trio n 16 (LA FLUTE ENCHANTEE)

*9.Quatuor n 21 (LA FLUTE ENCHANTEE-W.A.MOZART)

Les 3 garsons:

Pierrick BOISSEAU:Soprano,Jerome BLOIS:Mezzo,Antoine de SERVIGNY:Alto,

Avec l'aimable participation de Carole BAJAC:Soprano,dans le role de Panima.Tamino,F.BARDOT:TEnor

10.LAUDATE DOMINUM

Soprano Solo:Pierrick BOISSEAU

11.NON SO PIU

Soprano Solo:Pierrick BOISSEAU

12.PUERI CONCINITE

Soprano Solo:Pierrick BOISSEAU

13.WIEGENDLIED

Soprano Solo:Pierrick BOISSEAU

14.PANIS ANGELICUS

Soprani:Pierrick BOISSEAU et Cedric PLOT

15.PIE JESU

Soprano Solo:Pierrick BOISSEAU

16.CANTATE DE LA PAIX

Soprano Solo:Pierrick BOISSEAU

びっくり。第1音から衝撃を受けた。2014年にEmuさんの紹介原稿を読んで以来、LES SOLISTES DE LA MAITRISE DES HOUTS-DE-SEINEのカセットを聴いてみたい、欲しいと思い続けていたのだが、私のコレクションの中にCDがあったのを今見つけてしまった。誰かが探してくれていたのだと思う。手に入れて安心した私は聴かずに何年も放置してしまっていたという訳。倉庫に在庫していることを忘れてしまっていた。

タイトルはソリストたちになっているが、実質、Pierrick BOISSEAU のソロアルバムに近い。他のソリストくんたちも男の子っぽくて、一所懸命で、上手でとても魅力的。だが、Pierrick BOISSEAUが別格過ぎる。個人的には声の揺れ具合が女声のようで気になるのだが、声そのものは磨かれぬかれた極上のボーイ・ソプラノ。彼の声のコンディションも最高の時期に録音されたものだと感じる。また、ソリストくんたちを支える合唱の編制(男声入り)もわき役に徹して、ソロ群を引き立てている。正直、HOUTS-DE-SEINEが、これほど、メリハリの効いた演奏を残していることを知らなかった。

これはボーイ・ソプラノのソロの名曲を収録した盤で、かつ全ての少年ソリストくんたちが名演奏。そして合唱との絡みがも麗しい。

12.PUERI CONCINITEでは少年の声の凄みすら感じさせる。とはいえ、少年の声の軽やかさが心地よいので、私は、11.NON SO PIUが好み。

誰が探してくれたCDなのか思い出せなくて申し訳ないけれど、偶然、聴くことが出来て感謝。

と言いつつも、Hetsuji欲。

私はこの盤をCDで聴いているけれど、Pierrick BOISSEAUは、ほんの少し金管系に寄った声なので、この演奏なら、カセットかレコードの方がより「らしく」本当を楽しめると思う。カバー写真も、カセットに軍配。カセットか、在るならレコードでこの盤を聴いてみたい。(by Hetsuji 2025.01.01 wed up)

少年合唱~パリオペラ座・パリ管弦楽団付属少年合唱団のひねりの効いたクリスマス ― 2025年01月01日 12時36分43秒

CHANTS DE NOEL(VIP)

1.NOEL DES ENFANTS QUI N'ONT PLUS DE MAISON DE CLAUDE DEBUSSY

2.SALVE REGINA DE GABRIEL FAURE

3.PANIS ANGELICUS DE CESAR FRANCK

soliste MATTHIEU FERRAGATTI

4.MESSE BREVE A DEUX VOIX D'ENFANTS DE LEO DELIBES

KYRIE/GLORIA/GRACIAS/SANCTUS/O SALUTARIS/AGNUS DEI

soprano CLAIRE COUZELIN / alto ANNE DE SEPTENVILLE

5.SEID UM ZUM ZWEITE MAL WILLKOMMEN

soprano 1.VINCENT DIALINAS

soprano 2.PIERRE LEBON

alto AMBROISE LE GUAY

6.BALD PRANGT

solistes

soprano 1.VINCENT DIALINAS

soprano 2.PIERRE LEBON

alto AMBROISE LE GUAY

PAMINA SANDRINE LEBEC

7.LA MARCHE DES ROIS

クリスマスキャロル (VIP)

1. 家を失った子供たちのクリスマス

2. サルヴェ・レジーナ

3.パニス・アンジェリカス

4.レオ・デリーベによる二人の子供の声による短いミサ

5.二度目のようこそ

6.近日公開

7.王たちの行進

1.NOEL DES ENFANTS QUI N'ONT PLUS DE MAISONは、不安を掻き立てられるような曲です。クリスマスには明るくて幸せなイメージがありますが、翳りの部分に視点を当てているのが西洋人ぽいと思いました。私はこの曲をクロード・パスカルのソロで知ったのですが、暗さと激しさみたいなものに、拒絶されているような気がしたものです。

合唱は全体的に柔らかくフワフワと軽いです。ただ、音の色彩というかテイストが、4.MESSE BREVE A DEUX VOIX D'ENFANTS DE LEO DELIBESでは、他と違って心持ちシャープに聴こえたので、合唱団員の編制がこの曲だけ違っているのかもしれません。ソリストも少女ですし、少女だけかもしくは少女も混じっているのかもしれません。ですが、CD全体を通して聴いても、ソロも合唱も違和感がありません。似たような音に揃えられています。

6番のパミーナは女声です。このCDは、適度にボーイ・ソロも取り入れた編成になっていますが、合唱と同じテイストのソロがある中で、三童子の演奏がときに、基本的なテイストとは違う輝きを放っていました。(曲そのものの輝きなのかはわかりません)

7.LA MARCHE DES ROISは、小学校か中学校で習った曲だと思って聴きました。マイクと録音レベルが違うかのようにリアルな声で、生き生きと堂々と歌われていました。(by Hetsuji 2025.01.01 wed up)

1.NOEL DES ENFANTS QUI N'ONT PLUS DE MAISON DE CLAUDE DEBUSSY

2.SALVE REGINA DE GABRIEL FAURE

3.PANIS ANGELICUS DE CESAR FRANCK

soliste MATTHIEU FERRAGATTI

4.MESSE BREVE A DEUX VOIX D'ENFANTS DE LEO DELIBES

KYRIE/GLORIA/GRACIAS/SANCTUS/O SALUTARIS/AGNUS DEI

soprano CLAIRE COUZELIN / alto ANNE DE SEPTENVILLE

5.SEID UM ZUM ZWEITE MAL WILLKOMMEN

soprano 1.VINCENT DIALINAS

soprano 2.PIERRE LEBON

alto AMBROISE LE GUAY

6.BALD PRANGT

solistes

soprano 1.VINCENT DIALINAS

soprano 2.PIERRE LEBON

alto AMBROISE LE GUAY

PAMINA SANDRINE LEBEC

7.LA MARCHE DES ROIS

クリスマスキャロル (VIP)

1. 家を失った子供たちのクリスマス

2. サルヴェ・レジーナ

3.パニス・アンジェリカス

4.レオ・デリーベによる二人の子供の声による短いミサ

5.二度目のようこそ

6.近日公開

7.王たちの行進

1.NOEL DES ENFANTS QUI N'ONT PLUS DE MAISONは、不安を掻き立てられるような曲です。クリスマスには明るくて幸せなイメージがありますが、翳りの部分に視点を当てているのが西洋人ぽいと思いました。私はこの曲をクロード・パスカルのソロで知ったのですが、暗さと激しさみたいなものに、拒絶されているような気がしたものです。

合唱は全体的に柔らかくフワフワと軽いです。ただ、音の色彩というかテイストが、4.MESSE BREVE A DEUX VOIX D'ENFANTS DE LEO DELIBESでは、他と違って心持ちシャープに聴こえたので、合唱団員の編制がこの曲だけ違っているのかもしれません。ソリストも少女ですし、少女だけかもしくは少女も混じっているのかもしれません。ですが、CD全体を通して聴いても、ソロも合唱も違和感がありません。似たような音に揃えられています。

6番のパミーナは女声です。このCDは、適度にボーイ・ソロも取り入れた編成になっていますが、合唱と同じテイストのソロがある中で、三童子の演奏がときに、基本的なテイストとは違う輝きを放っていました。(曲そのものの輝きなのかはわかりません)

7.LA MARCHE DES ROISは、小学校か中学校で習った曲だと思って聴きました。マイクと録音レベルが違うかのようにリアルな声で、生き生きと堂々と歌われていました。(by Hetsuji 2025.01.01 wed up)

少年合唱~パリ「木の十字架少年合唱団」1967年 ― 2024年09月28日 19時10分19秒

世界の国からこんにちは 世界の児童合唱団 来日名演唱 (KING RECORDS CD 3枚組 723~5)

発売日:2021年12月08日発売

パリ木の十字架少年合唱団 (キングレコード SET(H)5063/5076) (P)1967、1971

指揮 R. デルシーヌ神父 東京少年少女合唱隊 / ボニー・ジャックス

DISC1

1.世界の国からこんにちは

2.さくら さくら

3.山寺の和尚さん

4.たまごとにわとり

5.ダニー・ボーイ

6.サルベ・レジーナ

7.山の乙女

8.おお、おおいなる神秘

9.コルヌワーヌの子守唄

10.小さな部屋

11.越天楽

12.佐渡おけさ

13.金毘羅船々

14.田原坂

15.ソーラン節

16.五木の子守唄

17.アヴェ・マリア

18.我が選びしぶどうの木

19.おお、イエス・キリスト

20.聖夜

3枚組のCDになります。パリ木は来日記念盤2枚を1枚のCDにまとめたようです。

今月、sounds’Libraryのサイトに行きついたらしい方からレコード等をを探して欲しい旨の依頼が飛び込みました。

その方は1967年にパリ木の団員として、日本公演を行ったそうで、当時の来日記念盤と、NHK(の歌のメリーゴーラウンド?)に出演したときのビデオが欲しいとのことでした。

NHKは無理ですってバ。私、ずっと探していますもん。岩崎くんの「峠の我が家」が聴きたいばかりに。

私は余分に持っていなかったので、オークションに参戦したのですが、それより先にChoir系のお師匠様が依頼されたレコードと、その他にも、関連のレコードや写真集(表紙が1967年の団員たちなのだそうです。知りませんでした)を提供してくださるとのことで、待っている状態です。

CDは、レコードと比較して、どうしても音に臨場感が欠けるように感じるのですが、手軽に聴けるのではないかと思いおまけです。

聞いた感じ、この頃のパリ木は、ものすごーく、整っている感じで、すこし、音に距離があるように思いました。

指揮は大大好きなデルシーヌ神父様で、のちの片鱗を感じるソロではありますが、全体的には模範的な演奏に聴こえました。私にとってのパリ木は1970年代なのですが、歌から感情が吐露しだしてステージから客席に流れ出すような感じは薄かったかもしれません。

1967年来日組の彼にとって、今でも、日本は本当に素晴らしい思い出に溢れていて、その記念であるレコードを探していたようです。

これらの盤にはいくつかのソロがありますが、CDにもLPにも記載を見つけることが出来ませんでした。

せっかくの機会なので、ソリスト名を教えていただきたいと思っています。(by Hetsuji 2024.09.28 sat up)

発売日:2021年12月08日発売

パリ木の十字架少年合唱団 (キングレコード SET(H)5063/5076) (P)1967、1971

指揮 R. デルシーヌ神父 東京少年少女合唱隊 / ボニー・ジャックス

DISC1

1.世界の国からこんにちは

2.さくら さくら

3.山寺の和尚さん

4.たまごとにわとり

5.ダニー・ボーイ

6.サルベ・レジーナ

7.山の乙女

8.おお、おおいなる神秘

9.コルヌワーヌの子守唄

10.小さな部屋

11.越天楽

12.佐渡おけさ

13.金毘羅船々

14.田原坂

15.ソーラン節

16.五木の子守唄

17.アヴェ・マリア

18.我が選びしぶどうの木

19.おお、イエス・キリスト

20.聖夜

3枚組のCDになります。パリ木は来日記念盤2枚を1枚のCDにまとめたようです。

今月、sounds’Libraryのサイトに行きついたらしい方からレコード等をを探して欲しい旨の依頼が飛び込みました。

その方は1967年にパリ木の団員として、日本公演を行ったそうで、当時の来日記念盤と、NHK(の歌のメリーゴーラウンド?)に出演したときのビデオが欲しいとのことでした。

NHKは無理ですってバ。私、ずっと探していますもん。岩崎くんの「峠の我が家」が聴きたいばかりに。

私は余分に持っていなかったので、オークションに参戦したのですが、それより先にChoir系のお師匠様が依頼されたレコードと、その他にも、関連のレコードや写真集(表紙が1967年の団員たちなのだそうです。知りませんでした)を提供してくださるとのことで、待っている状態です。

CDは、レコードと比較して、どうしても音に臨場感が欠けるように感じるのですが、手軽に聴けるのではないかと思いおまけです。

聞いた感じ、この頃のパリ木は、ものすごーく、整っている感じで、すこし、音に距離があるように思いました。

指揮は大大好きなデルシーヌ神父様で、のちの片鱗を感じるソロではありますが、全体的には模範的な演奏に聴こえました。私にとってのパリ木は1970年代なのですが、歌から感情が吐露しだしてステージから客席に流れ出すような感じは薄かったかもしれません。

1967年来日組の彼にとって、今でも、日本は本当に素晴らしい思い出に溢れていて、その記念であるレコードを探していたようです。

これらの盤にはいくつかのソロがありますが、CDにもLPにも記載を見つけることが出来ませんでした。

せっかくの機会なので、ソリスト名を教えていただきたいと思っています。(by Hetsuji 2024.09.28 sat up)

1967年 パリ 木の十字架少年合唱団 ― 2024年09月16日 13時45分35秒

1967年のパリ 「木の十字架少年合唱団」に関して

次の物をお譲りいただける方は、ご連絡をお願いします。

1,1967年の公演プログラム

2,パリ木の十字架少年合唱団 その2 (キングレコード SET(H)5076) (P)1971 パリ木の十字架少年合唱団 指揮 R. デルシーヌ神父 東京少年少女合唱隊 / ボニー・ジャックス

3、NHKTV 歌のメリーゴーラウンド

・1697年10月13日(金)午後6:00~6:30録画

・1697年12月29日(金)午後6:00~6:30録画

*当時の来日団員くんから、オファーがありました。

できるだけ探して送って差し上げたいと思っています。

その他、当時の撮影スナップや切り抜きなどありましたら、おゆずりください。

少年合唱 死者の谷の聖十字架聖歌隊 ~ 自然体の良さ ― 2024年07月30日 23時56分06秒

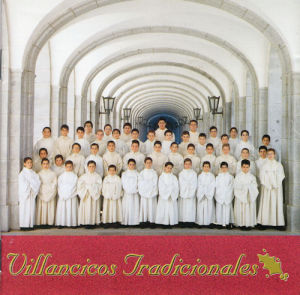

Villancicos Tradicionales

1.Angeles en la campana

2.Ya viene la vieja

3.Oh, lus de Dios

4.Los campanilleros

5.Madre, en la puerla

6.Alegria, alegrial

7.Soy un pohre pastoreilo

8.Tan, tan

9.Xunca suenan las campanas

10.Una pandereta suena

11.Zumba, zum

12.Din, don

1966年の来日記念盤を聴いて大好きになった合唱団です。以来、録音を探していたのですが、ようやく出会ったこの盤には、当時の大好きだった雰囲気が残っています。しかもトラディショナルな選曲ということで伸び伸び歌っている様子が伝わってきます。洗練され過ぎずにどこか野放図なキラキラ感が本当に魅力です。当時の雰囲気に近いソロも健在です。

声を一つに均す方向は目指していないようなので、情熱や哀愁が個々の声からにじみ出ているようにも思います。5.Madre, en la puerlaもどこか懐かしくて。聖歌隊とは思えないような破天荒ぶりもありますが、聴いていて、気持ち良いですし、不思議と癒されます。伸びやかに高らかに歌うソリストたちの存在もこの盤の視野と味わいを拡げてくれています。(by Hetsuji 2024.07.30 tue. up)

1.Angeles en la campana

2.Ya viene la vieja

3.Oh, lus de Dios

4.Los campanilleros

5.Madre, en la puerla

6.Alegria, alegrial

7.Soy un pohre pastoreilo

8.Tan, tan

9.Xunca suenan las campanas

10.Una pandereta suena

11.Zumba, zum

12.Din, don

1966年の来日記念盤を聴いて大好きになった合唱団です。以来、録音を探していたのですが、ようやく出会ったこの盤には、当時の大好きだった雰囲気が残っています。しかもトラディショナルな選曲ということで伸び伸び歌っている様子が伝わってきます。洗練され過ぎずにどこか野放図なキラキラ感が本当に魅力です。当時の雰囲気に近いソロも健在です。

声を一つに均す方向は目指していないようなので、情熱や哀愁が個々の声からにじみ出ているようにも思います。5.Madre, en la puerlaもどこか懐かしくて。聖歌隊とは思えないような破天荒ぶりもありますが、聴いていて、気持ち良いですし、不思議と癒されます。伸びやかに高らかに歌うソリストたちの存在もこの盤の視野と味わいを拡げてくれています。(by Hetsuji 2024.07.30 tue. up)

Panis vivus (Ref. 4041)

1.Cantata liturgica a la gloriosa Ascension del Senor

Sobre un tema de canto gregoriano

Triludio no.1 al Smo. Sacramento

2.I.Ego sum panis (Bernardo Calias, Soprano)

3.II. O quam suavis

4.III. O sacrum comvivium

Triludio no.2 al Smo. Sacramento

5.I. Caro mea (Bernardo Calias, Soprano)

6.II. O sacramentum (Bernardo Calias, Soprano)

7.III.Laudes et gratiae

Triludio no.3 al Smo. Sacramento

8.I.Accipite, et comedite (Bernardo Calias, Soprano)

9.II. Domine, non sum dignus

10.III. Quid retribuam

Quatuor cantiones in honorem St.Cordiis Jesu vel honorem Ss.Sacramenti

11.I.Egredimini

12.II.Dicite filiae

13.III. Domine Deus

14.IV.Gustate et videte

Melodias Eucaristicas

15.Ave, verum

16.Ego amo Te!

17.En ovis tua

18.Accedo responsurus

19.Noli tardare!

それぞれの声が輝きを持ってぶつかり合うような合唱による宗教曲も良いものだなあと思った。きれいに聴こえない音もあるが、なんというか、自然体で聴かせられてしまうので疲れないのが良い。ソリストくんも合唱と同じく自然体。自然な声が集まった合唱は、合唱ではなくて、信仰とか祈りとかコトバを置き換えたくなってくる。音を突き抜けた先の思いを聴く、感じ。モンセラはモンセラ、死者の谷は死者の谷、それぞれの道(音)を極めて欲しい。(by Hetsuji 2024.07.30 tue. up)

1.Cantata liturgica a la gloriosa Ascension del Senor

Sobre un tema de canto gregoriano

Triludio no.1 al Smo. Sacramento

2.I.Ego sum panis (Bernardo Calias, Soprano)

3.II. O quam suavis

4.III. O sacrum comvivium

Triludio no.2 al Smo. Sacramento

5.I. Caro mea (Bernardo Calias, Soprano)

6.II. O sacramentum (Bernardo Calias, Soprano)

7.III.Laudes et gratiae

Triludio no.3 al Smo. Sacramento

8.I.Accipite, et comedite (Bernardo Calias, Soprano)

9.II. Domine, non sum dignus

10.III. Quid retribuam

Quatuor cantiones in honorem St.Cordiis Jesu vel honorem Ss.Sacramenti

11.I.Egredimini

12.II.Dicite filiae

13.III. Domine Deus

14.IV.Gustate et videte

Melodias Eucaristicas

15.Ave, verum

16.Ego amo Te!

17.En ovis tua

18.Accedo responsurus

19.Noli tardare!

それぞれの声が輝きを持ってぶつかり合うような合唱による宗教曲も良いものだなあと思った。きれいに聴こえない音もあるが、なんというか、自然体で聴かせられてしまうので疲れないのが良い。ソリストくんも合唱と同じく自然体。自然な声が集まった合唱は、合唱ではなくて、信仰とか祈りとかコトバを置き換えたくなってくる。音を突き抜けた先の思いを聴く、感じ。モンセラはモンセラ、死者の谷は死者の谷、それぞれの道(音)を極めて欲しい。(by Hetsuji 2024.07.30 tue. up)

少年合唱 モンセラート修道院聖歌隊 ~ 歌は祈り ― 2024年07月30日 22時01分46秒

Plor de Tortora

Cancons sobre poemes de Verdaguer (DM 739-02)

1.Canco de la Moreneta

2.Canco de Maig

3.Rosa Vera

4.Virolai

5.Amor

6.Lo Filador d'or

7.Super Flumina

8.De puig en puig

9.Records i somnis

10.Plor de la Tortora

11.La Barretina

12.La mort de l'escola

13.L'emigrant

「ベルダゲール詩集による歌」かな?

静かに歌われていきます。この詩人の詩は読んだことが無いので、個人的なものを歌ったのかそれとも戦争(例えば対イギリス)を歌ったのかはわかりません。5~6辺りに女声が使われているあたり、どうなんでしょう?イメージ的に異質です。これも歴史的な題材を扱っているのかな。フランスとかイタリアとか。(学校の死とかトルトラ移民物語とかのタイトルもあるので)

合唱は端正ですし、ちょっとのボーイ・ソプラノも良い感じではあります。心情を歌うときにソロ(成年男女)を使っているのかな。特にも旋律がきれいな、タイトルの11.La Barretinaが印象的。表現力が問われるのでソロを大人にするのは無難だとは思いますが、私は力を入れて出す声がタイプではないので、普通にボーイ・ソプラノで聴きたかったかもです。モンセラは素晴らしくBGMとか背景に徹しているのですが、合唱団のCDとして聴くとき、上手なだけにモンセラの活躍が物足りないです。 (by Hetsuji 2024.07.30 tue. up)

Cancons sobre poemes de Verdaguer (DM 739-02)

1.Canco de la Moreneta

2.Canco de Maig

3.Rosa Vera

4.Virolai

5.Amor

6.Lo Filador d'or

7.Super Flumina

8.De puig en puig

9.Records i somnis

10.Plor de la Tortora

11.La Barretina

12.La mort de l'escola

13.L'emigrant

「ベルダゲール詩集による歌」かな?

静かに歌われていきます。この詩人の詩は読んだことが無いので、個人的なものを歌ったのかそれとも戦争(例えば対イギリス)を歌ったのかはわかりません。5~6辺りに女声が使われているあたり、どうなんでしょう?イメージ的に異質です。これも歴史的な題材を扱っているのかな。フランスとかイタリアとか。(学校の死とかトルトラ移民物語とかのタイトルもあるので)

合唱は端正ですし、ちょっとのボーイ・ソプラノも良い感じではあります。心情を歌うときにソロ(成年男女)を使っているのかな。特にも旋律がきれいな、タイトルの11.La Barretinaが印象的。表現力が問われるのでソロを大人にするのは無難だとは思いますが、私は力を入れて出す声がタイプではないので、普通にボーイ・ソプラノで聴きたかったかもです。モンセラは素晴らしくBGMとか背景に徹しているのですが、合唱団のCDとして聴くとき、上手なだけにモンセラの活躍が物足りないです。 (by Hetsuji 2024.07.30 tue. up)

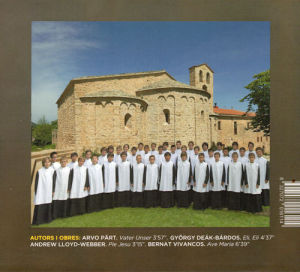

ESCOLANIA DE MONTSERRAT

MUSICA ESPIRITUAL CONTEMPORANIA

1.ARVO PART. Vater Unser Lluis Travesset

2.GYORGY DEAK-BARDOS. Eli, Eli

3.ANDREW LLOYD-WEBBER. Pie Jesu

Eduard Boadas & Roger Toran

4.BERNAT VIVANCOS. Ave Maria Marc Cintas

「モンセラの精神的な音楽」

選曲が大・大・大好き。特に1曲目。そして初めて聴いた4曲目も良い。

もちろん、世界には圧倒的なボーイ・ソプラノはたくさん存在する。だけど、それとは別に、寺院・修道院・大聖堂とかの聖歌隊に所属する隊員が、聖歌隊の名を負って演奏するとき、違う何かも聴こえてくる。

祈りと信仰に基づく団体の演奏の奥深さや、2016年のモンセラの良さが結実した盤なのだろうと感じた。4曲目の合唱が修道院内を回遊している感じの音作りが幻想的だった。 (by Hetsuji 2024.07.30 tue. up)

MUSICA ESPIRITUAL CONTEMPORANIA

1.ARVO PART. Vater Unser Lluis Travesset

2.GYORGY DEAK-BARDOS. Eli, Eli

3.ANDREW LLOYD-WEBBER. Pie Jesu

Eduard Boadas & Roger Toran

4.BERNAT VIVANCOS. Ave Maria Marc Cintas

「モンセラの精神的な音楽」

選曲が大・大・大好き。特に1曲目。そして初めて聴いた4曲目も良い。

もちろん、世界には圧倒的なボーイ・ソプラノはたくさん存在する。だけど、それとは別に、寺院・修道院・大聖堂とかの聖歌隊に所属する隊員が、聖歌隊の名を負って演奏するとき、違う何かも聴こえてくる。

祈りと信仰に基づく団体の演奏の奥深さや、2016年のモンセラの良さが結実した盤なのだろうと感じた。4曲目の合唱が修道院内を回遊している感じの音作りが幻想的だった。 (by Hetsuji 2024.07.30 tue. up)

最近のコメント