ドレスデン・クロイツとライプツィヒ・トーマスによる「マタイ受難曲」~マウエルスベルガー兄弟が構築した神を感じさせる聖書の世界 ― 2009年05月03日 14時43分59秒

BACH:MATTHAUS PASSION (eurodisc OS-2770~3・K 4枚組み) 1970年1月ドレスデン・ルカ教会にて録音

バッハ:マタイ伝受難曲 BWV244

福音史家:ペーター・シュライアー(テノール)

イエス:テオ・アダム(バス)

ペテロ:ジークフリート・フォーゲル(バス)

ユダ:ヨハネス・キュンツェル(バス)

ポンテオ・ピラト:ヘルマン・クリスティアン・ポルスター(バス)

大祭司:ハンス・マルティーン(バス)

合唱:ライプツィヒ聖トーマス教会付属トーマス学校合唱隊、ドレスデン・クロイツ教会付属クロイツ学校合唱隊

合唱指導および指揮:エールハルト・マウエルスベルガー、ルードルフ・マウエルスベルガー

合奏:ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団

総指揮:ルードルフ・マウエルスベルガー

演奏が始まると、オーケストラの響きも含めて、とても精神がクリアな感じがしました。一切の余計な装飾は排除されて大切なものだけがある、感じです。とにかく澄み切った感じを受けます。最初の合唱で、「罪無き神の子羊よ」のところが少年声だけで入ってくるのですが、あまりのクリアさにグサッときました。対比して聴いてしまう女声もなんだか精神的に澄んでいるように聞こえてきて、違和感がありません。ソプラノは、どうしてもアーノンクール盤の印象が強いけれど、この盤は、配役的には納得できるし自然です。

アルトのブルマイスターさん、好きですねえ。イエス様のテオ・アダムさん、これから起こる全て(磔獄門)を意識しているのが伝わってきて・・・いいですねえ。(でもペーちゃん役のフォーゲルさんへ。ペーちゃんは、そんなふうにカッコ良くしていないですよ。もっと普通のそのへんの好奇心の強い悪気の無いおじさんです。私が持っているイメージはこの盤とは違うかな。)

証人のゲルダさんとロッチュさんも一瞬の演奏ですが、すんごく切れがあって上手でした。大祭司さんも威厳がありますね。

ですが、この盤の一番の良さは、何よりも合唱の響きの成分に含まれているクロイツとトーマス教会の少年声です。天の使徒たちの声は、素朴だけれど、華やかさとはまた違った「素そのもの」の、きよらかさ・おだやかさ・やさしさで語りかけ、日常に汚れた私の心や魂を癒したり浄化したりしてくれるような気がします。

とにかく、どの場面においても、合唱が入ってくる箇所全てが、この盤の聴きどころです。私が少年合唱を聴き続ける所以、声に価値を見出している所以が、彼らの響きから聴こえてきます。

そして、ここでの少年声は、天の使徒なのですよね。

人間サイドではなくて、天のサイドに立って、天の立場から、歌っているような気がします。人間の愚かしさや罪を知りなさい、と。(もしかしたら私、クロイツとかトーマナとか、好きなのかなあ・・・)

Erbarme dich ・・・心に迫ってきます。ハートがあってブルマイスターさん、大人のアルトもステキですねえ。普通っぽいバスのギュンターさんも好き。マタイには、きれいな曲が多いのも素晴らしい。

又、少年合唱に戻りますが、私はこの盤における少年声を天の使徒、と表現していますが、セリフ的には人間であるパートも、彼らが歌うと違ってくる。例えば、キリストを「十字架につけよ!」と叫ぶ場面。

盤によっては、人間の嫉み妬み愚かしさ業等々、人間のどうしようもなく救い難い側面をそのまま臨場感に溢れた状況の中で聴かせられるのですが、この盤では違います。ゆっくりと歌われることで、

「(イエスを)十字架につけよ!と、あなた方が望んだのですよ」と聴いている私たちが確認を求められるような気分になるのです。

その後のコラールや、各パートのアリア・レチタティーボでも、再度の「十字架につけよ」の合唱でも、それがテンポを落として冷静に歌われることで、その場に居合わせた群衆の一人としての私の行動を自分に問わされる訳です。

ここまでするか?的にキリストを苦しめ処刑した後で、「まことにこの人は神の子であった」の短い合唱があるのですが、天の使徒たちが天上から人間の気持ちを代弁して歌うかのごとく、旋律もその声も浄らかに聴こえてきます。

最後近くのレチタティ-ボ。

バス、テノール、アルト、ソプラノのソリストと順に音が高くなっていく中、合唱が間に絡む曲ですが、ソリストたちが自然なのと、合唱の演奏にも芸があって、例えば、バスの次の合唱には天の使徒くんたちのソプラノの響き成分を効かせるとか、アルト・ソロとソプラノ・ソロの間の合唱は、変声後の使徒お兄ちゃん成分をさりげなく強調した上でソプラノくんたちの声を重ねるとか、演出をしてくれるのです。

ドレスデン・クロイツとライプツィヒ・トーマスそれぞれで指揮をするルドルフ&エルハルト二人のマウエルスベルガー兄弟によって表現されたこの「マタイ受難曲」の聖書の世界のシーンは、おそらく、その世界で生きている人たちにとって、最も自然に端正に息づき、この物語りの向こうには、「神」の存在を感じることができる演奏になっていると思います。

ハンプステッド教会少年合唱団のマタイ~ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ のイエス様が光る盤 ― 2009年05月05日 00時35分25秒

J.S.Bach St Matthew Passion (Angel 3599 E/L)

J.S.BACH: MATTHAUS-PASSION

指揮 オットー・クレンペラー (OTTO KLEMPERER)

演奏 フィルハーモニア管弦楽団 (PHILHARMONIA ORCHESTRA)

Choirmaster マルティンダーレ・シドウェル (MARTINDALE SIDWELL)

ハンプステッド教会少年合唱団 (BOYS OF HAMPSTEAD PARISH CHURCH CHOIR)

Chorus Master ヴィルヘルム・ピッツ (WILHELM PITZ)

フィルハーモニア合唱団 (PHILHARMONIA CHORUS)

JESUS ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ (DIETRICH FISCHER-DIESKAU)

EVANGELIST ピーター・ピアーズ (SIR PETER PEARS)

Soprano Arias エリザベト・シュヴァルツコップ (ELISABETH SCHWARZKOPF)

Contralto Arias クリスタ・ルートヴィヒ (CHRISTA LUDWIG)

Tenor Arias ニコライ・ゲッダ (NICOLAI GEDDA)

Bass Arias ヴァルター・ベリー (WALTER BERRY)

JUDAS ジョン・キャロル・ケース (JOHN CAROL CASE)

PETER ヴァルター・ベリー (WALTER BERRY)

HIGH PRIEST オタカール・クラウス (OTAKAR KRAUS)

PONTIUS PILATE オタカール・クラウス (OTAKAR KRAUS)

TWO MAIDS エリザベト・シュヴァルツコップ (ELISABETH SCHWARZKOPF)

ジャネット・ベイカー (JANET BAKER)

PILATE'S WIFE エリザベト・シュヴァルツコップ (ELISABETH SCHWARZKOPF)

TWO PRIESTS オタカール・クラウス (OTAKAR KRAUS)

ジェレイント・エヴァンズ (GERAINT EVANS)

TWO WITNESSES ヘレン・ワッツ (HELEN WATTS)

ウィルフレッド・ブラウン (WILFRED BROWN)

5LPです。

こういうの買う方って、もしかしたら特別な機械で聴いていたから、かもしれませんが、このLP、1の裏が2ではなくて、1~5がそれぞれ別盤、裏返して6~10が別盤で、1~5まで重ねて盤を置いて、1枚の演奏が終わったら自動的に次の盤に移る、みたいな機械で聴く方用、だったのでしょうか? 灯りもつけずに、大の字になって聴いていて、1が終わったので、裏返したら、終盤近くの大好きなバスのアリアが聴こえてきたので、「オッと~」になりました。(そういえばRCA盤のマウエルスベルガー・マタイもでした。)

う~ん、使われている楽器の種類が関係しているのでしょうが、出だしは、オーケストラのトーンが高く、チープな印象。低音が入ってくると迫力ではありますが。それに、おそろしくテンポが遅い。まるで初見での打ち合わせ的遅さです。

合唱は、もろ一般大衆です。上手ですが、男声が効いていて、天の使徒的要素はありません。人間的な側面から描いたマタイのようです。

少年合唱は、お定まりの「罪無き神の子羊よ」から入ってきますが、イギリス的に均した合唱で硬質感に欠けるので、天の使徒的要素はゼロです。

・・・それに間延びした如く、テンポが遅い。合唱団は大人も子どももヘタではないと思いますが、これだけトロトロ遅かったら、初めの合唱のところで、「憐れんでなんか、やんない!」と短気な私は叫びたくなりました。

まあ、一所懸命歌っていて、歌声は気持ちよいといえば気持ち良いのですが。ライヴで聴いたら迫力があったと思います。

ですが、この盤。今まで聴いてきた中で、福音史家とイエス様がダントツに良い。私が大人のソロを嫌うのは、喉に力が入って、聞き苦しいから、なのですが、ここでの男声ソリストは自然に声を出しています。二人のソロを聴いた後で、このテンポの遅さも、合唱団の合唱の人間くささも全く気にならなくなりました。上手です。声そのものもクリアに聞こえてくるから不思議です。

DIETRICH FISCHER-DIESKAUさんとSIR PETER PEARSさんの若々しい声は、今まで聴いたマタイの演奏の中では最高の部類に入ると思います。私にとっては、この人たちの素晴らしさがイコールこの盤の素晴らしさに繋がっているように思います。男声ソリストの自然な発声が不快感ゼロでこの盤を楽しめました。

CHRISTA LUDWIGさんのアルトも自然で聴きやすいです。

ですが、ソプラノ・ソリストの出来が悪すぎます。声が出ていない。

アーノンクール盤で名前さえ記されなかった1人のウィーン少年合唱団員君があれだけの名唱を残しているのに、プロのソプラノが何? なのです。

この盤は、イエス様と福音史家に救われる展開になっています。この二人は本当に良いです。(異教徒の言うことですから、別価値で聴いて居られる方は気になさらないようにお願いします) 過越しの食事を何処に用意しますか?の辺りから、テンポの遅さは気にならなくなり、合唱も、人間だってクリアじゃないか的に聴こえるようになってきました。この辺、女声が効いていますが、意味があるのかもしれません。

しっかし、ですね。伸び伸びとイエス様の歌声を聴いた後で、苦しいソプラノを聴かされたのでは不快指数が急上昇します。アリアもレチタティ-ヴォも今まで聴いた中で一番酷いっすね、このソプラノ。CDなら省いて聴くところです。でも公平な感想を言えば、普通の主婦(ピラトの奥さん)のところは歌えていると思いました。それ以外はホントに聴けないです。アリアなんか作品をブチこわしています。ソプラノを起用したこの指揮者の感性、疑っちゃいますね。最後の最後まで歌えていませんでした。

さて第2面、ゆっくりテンポが影響して、他の盤よりも2曲ほど収録曲が少なかったです。

それにしても、コラールを聴く限りではこの群集たち、御魂に天の種を持っているような気がしてくるのですが、合唱が、処刑の場面でどう変貌するのかちょっと考えると怖いです。(1面聴く度にいちいち盤を袋から出したり入れたり面倒だなあ)

コラールは、この人たち、神さまの方を向いている、ってことなんですかね?そういう気持ちも人間は内包しているということですかね?

ああでも、イエス様の歌声を聴くとうるうるしてきそうになる。あなたは神さまと契約して磔になったんじゃないか、今更、嘆くな、とか思っても、イエス様の諸々のかなしみが伝わって聴こえてくるような気がする。テノールもバスも男声陣は総じて良いのですが、女声がダメでしたね。合唱団の中の女声成分は良いのにもったいないことです。

余計なお世話ですが、3面時で他盤に比して4曲収録できず。

「神の欲するものは常におこなわれる」のコラールも立派です。人間が歌っていますが。これは諦念なんでしょうか。この人たち、これだけわかっていたら、イエス様を処刑になんかしなかったはずなのに。合唱団はヒトゴトみたいにコラールを歌っているけれど、このコラール、キミたち自身が聴くべきことなんだけれどなあ・・・。

・・・あ、あ、あ・・・。予測出来たことですが、アーノンクール盤でウィーン少年合唱団君の演奏の麗しさにわれを忘れて呆然と聴いた「月と星が消えた」件の女声デュエットですが、ここでは、あまりの不細工さに泣けました。プロの歌い手がこんなんで良いのだろうか?

ほぼGOODのコラールも、「汝の罪の大いなるになけ」のところですが、その罪人である普通のおじさんおばさんたちの声がのんべんだらりと歌っているように私には聴こえるので説得力に欠けます。声の奥の精神性、汚いっす。と思います。ああ、イエス様や福音史家様、お気の毒~。なような。余計なお世話ですが、4面時で他盤に比して6曲収録できず。

合唱はいいときはいいからなあ。

アルトと合唱の共演の「いまやイエスはさりたまえり」は平凡さは感じませんでした。

たぶん、神のシステムを歌うときの合唱は向かなくて、人間的な心情を歌うときに向く合唱団なのかもしれません。昔のハリウッド映画か何かのエンディングテーマを大合唱で・・・なんてときに向きそうです。だから、悪気のない愚かしさを歌うときに向いている合唱でもあります。例えばペテロにイエスの仲間だと歌うとき、とっても生き生きしています。

「こうべは血にまみれ」のコラールですが、泣けそうになりました。歌っているのは、キリストを酷い目にあわせた群集なのに、その声に泣けるのはどうしてなんでしょう? それは私の心の中にも、妬み嫉み嫉妬で他人を傷つける思いの他に、もしかしたら神さまの種が入っているから、なのでしょうか。

おっと、Erbarme dich, ・・・なんだか切々とした怖いほどの迫力があります。こちらは聴かせどころを聴かせてくれています。今まで聴いた中では、一番訴えてくるErbarme dichかも。名唱です。たぶん。私は好きですね。お・お・お・・・歌唱力も相当に感じます。名唱ですよ。確かに。CHRISTA LUDWIGさんって何者?ですか? アリアは逸品です。感情と迫力がありすぎてレチタティーヴォはちと向かないかもしれないけれど。処刑前のアリアは感情過多でしたね。弦楽器の泣きと共鳴していましたがちょこっと抑えて欲しかったかな。私は。

このマタイを聴いていて、心が洗われるとかはありませんでしたが、旋律として聴いたときに、一番「音楽」していたように思います。演奏はよどみなく流れていました。CDだったら、イエス様のところと福音史家とバスを拾って聴きたいですね。それから次はコラールだけ聴きたい。ま、私って、単に変声後の声も好き、ってことなのかもしれません。

「いつのひかわれ死なんとき」のコラールは、群集がわれに返ったって感じなのかそれぞれが自分自身を見つめているようで良かったし、「まことにこのひとは神の子であった」は合唱で包まれ癒されるような気がしました。その後のお気に入りバスのアリアも気持ちよく聴く事が出来て最終的には満足。

精神性一番のマウエルスベルガー兄弟マタイの後で時間を置かず、聴いてしまった盤なので、神さまの方を向いているかどうかの精神性についてや、少年合唱ファンとしては、大人のCHOIRについては、どうしても辛口コメントになってしまうのかもしれませんが、この指揮者は、神さまのことを演奏するよりも日常生活に近い世界を演奏したほうが良いのではないかと思いました。(スミマセン。初めて聴いた指揮者なもので)

合唱に少年声のソプラノ(天の使途成分)が多めに入っていないと、私にはどうしても薄汚れて聴こえてしまいます。少年合唱ファンの悪癖ということかもしれません。今回、発声法にもよるのかもしれませんが、ハンプステッド教会少年合唱団の目立つ活躍はありませんでした。

正直、わかりません。合唱とコラールの違いが。

イエス様を神の子であったと認めた後で墓番します?普通。

まあ、コラールと合唱の違いがあるからなあ。これでは、最後の合唱を聴く限りは、人間は救われない、ってことですか? 救われようのない群集たちの大合唱なんか聴きたくないような・・・。

どうしようもない現実、という結論だけが残されたような気分になるこの盤のマタイ、私は嫌いです。私の中では不完全燃焼ですから。こんなふうに作品をまとめた指揮者も嫌いです。

部分的には拾って聴くかもしれませんが、全体としてはもう聴きたくありません。ずっと通して聴いていて、特に最終の合唱(結論)になんだか腹が立ちました。(こんな私ってヘンかも)

でも、DIETRICH FISCHER-DIESKAU様の演奏の素晴らしさに出会えたのは大収穫でした。それほど素晴らしいイエス様でした。

熱狂的なファンのありそうなこの指揮者をこれだけ嫌いだ、なんて書いてしまうと、その熱狂的なファンが怖くも有りますので、消したほうがいいかなあ。

ここが素晴らしいというところがありましたらコメントをお願いします。

掲載しますので。

ということで、それぞれの演奏者ファンのみなさま、お手柔らかにお願いします。

単にNyandaの感想ですから。

ウィーン少年合唱団「マタイ受難曲」 ~ クルト・エクィルツによる迫力のレチタティーヴォ ― 2009年05月06日 18時42分51秒

J.S.BACH Matthaus-Passion (EXCERPTS) (Concert Hall Society SMS-2764)

The Vienna State Symphony Orchestra

Hans Swarowsky, conductor

Wiener Akademie-Kammerchor

Die Wiener Sangerknaben

エヴァンゲリスト:クルト・エクィルツ(テノール)

ヒーザー・ハーパー(ソプラノ)

ゲルトルート・ヤーン(アルト)

マリウス・リンツラー(バス)

ヤコブ・シュテンプリ(バス)

ウィーン・アカデミー室内合唱団

ウィーン少年合唱団

ウィーン国立交響楽団

指揮者:ハンス・スワロフスキー

バッハ マタイ受難曲(抜粋)

弦楽器の音、ちょっと急ぎすぎているかのテンポ。

・・・コレコレ・・・これがマタイ・・・。

最初の合唱が、遠くから聞こえてしかも弱弱しかったので心配したのですが、少年声が入ってきて気持ちは落ち着きました。

少年声が入った後でもスピード感のためか、導入部の合唱については、雑な感じが残っていましたが、クレンペラーの後では、(上手下手は別にして)相当に、上品に聴こえてしまいます。

この「抜粋」というものが何を基準に選択されるものなのでしょう? 「話の流れ」? 導入部の合唱は外せないとして、ソプラノの出来は普通だと思うので

(というか、ボーイソプラノを聴き続けている身では、女声に対して感想がキビシクなりがちかもしれません。BSって力まなくてもクリアな高音が楽々出るのに、なんで女声は頑張らないと声が出ないの?って時々感じますし、そういう声って聴いていて疲れますし)、

19曲20曲のテノールと合唱によるレチタティーヴォとアリアが1面の聴き所でした。

さて2面は第2部最初のアルトと合唱によるアリアから始まります。

合唱がミソだと思うわけで。

クレンペラー盤でアルトをほめたような気がするのですが、こちらのアルトも良いのです。加えて絡んでくる合唱が実に良い。出だしで雑と書いてしまいましたが、それは裏返せば「勢いの良さ」であり「若々しさ」「清々しさ」でもあります。

この抜粋盤は、話の流れとして外せないシーンをいれ、次に歌手や合唱団の力量で聴かせたいところを入れた、ようにも思えました。

盤を通して印象に残ったのは、イエス様が亡くなった後で、神殿の幕が裂ける様子を歌う福音史家のレチタティーヴォです。抑制された表現ではあったと思うのですが、ものすごい迫力を感じました。

アーノンクール盤で期待したようなソプラノは女声には届かない声だと思うので、それは置いておいて。私にとっての聴き所のアルトとバスのアリアが抜けていたのは残念でもありました。

ただ、もしかしたらクレンペラー盤の直後ではどの盤を聴いても、かもしれませんが、合唱、とくにもコラールには納得行きました。素直に受け入れることが出来ました。

ウィーン少年合唱団は独自の目立つ活躍はありませんでしたが、合唱の響きの中に彼らの天の使途成分がしっかりと配分されていたと思われ、それがコラールに反映していたのでしょう。

抜粋盤とはもったいないことです。せめて合唱とコラールだけでも全部聴いてみたかったです。

それと録音年の記載がなくて残念でした。戦後直後くらいでしょうか?

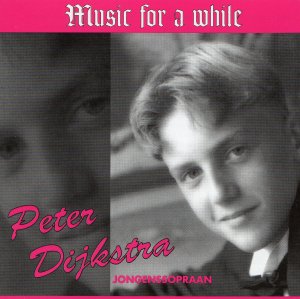

ボーイ・ソプラノ Peter Dijkstra "Music for a while" ~ 「オランダの若きマエストロ」に成長した少年 ― 2009年05月14日 03時40分51秒

Music for a while (BS 981117)

これはカバー写真を見て、欲しいと思っていたCD。

私は少年合唱やボーイ・ソプラノは聴くし、音源にも執着しているが、その後(成長後)には、それほどの興味は無い。

ただ、去年あたり、古くからの知り合いの元CHOIRファンから、元ボーイ・ソプラノ Peter Dijkstra の来日コンサートに行ったというメールが届いていたので、名前は覚えていた。

今年、ハードディスクが壊れてそのときのメールももうないし、問い合わせしてもCHOIRからお酒に転んだ元CHOIR友だちは面倒くさがって滅多にメールはないし、でインターネットでペーター・ダイクストラを検索したら、「オランダの若きマエストロ」という形容詞に出会った次第。指揮者になったらしい。

CDを聴いて、おぉっと思ったのは、バック(伴奏)が、たぶん一流じゃないか、ということ。ピアノもオーケストラも、プロの演奏をしていることだ。正直、伴奏が好条件のボーイ・ソプラノCDは、それほど多くは無い。あれだけ売れたボーイズ・エア・クワイヤも、私は、伴奏力にストレスが残った。いったい、どういう立場で録音されたCDなんだ?と、ちょっと思った。

さて、内容は、パーセル、ペルゴレージ、バッハ、ヘンデル、シューベルト等々、ボーイ・ソプラノの選曲としては相当に理想的。モーツァルトが抜けているので、渋めの出来上がり。チェンバロ?やオーボエ演奏が入るのも、なかなかの趣を添えている。

コンサート収録も入っているのか、何度か、誰かが咳き込んでいる音も聞こえた。

ペーター君は、丁寧に、キレイに、無難に歌っている。訓練された声も練れている感じ。

よく聴くような典型的オランダ系ボーイ・ソプラノで、出来は、まあまあ平均的レベル前後か?

ただし、直前に、脅威のトランペット歌唱 アラン・ベルギウス君のバッハを聴いてしまっていたので、比較は出来ないが、印象は薄めかも。

ペーター君は声も出ているが、私には、表面的にキレイに歌おうとしているかのように聴こえてしまう。そこがちょっと欲張りな私には物足りないかな。

なお、ウェッバーの名曲 PIE JESU は、Benjamin Bakker 君とデュエットしている。短いフレーズでは本当のところはわからないかもしれないけれど、Benjamin Bakker 君の方が、声に曇りが無いので、より、好み。

このCDの売りは、なんと言っても、収録曲。他のボーイ・ソプラノでも、聴いてみたいなあ。

・・・だけど、これらの曲を歌いこなせるボーイ・ソプラノは、何処に何人存在しているんだろう?

・・・ということは、実際に歌いきったPeter 君も、ただものではなかったということなのかな?

PIE JESU ~ カバー写真に相応しい内容のCD ― 2009年05月17日 11時51分56秒

PIE JESU (DECCA 448 687-2)

普段、オリジナル重視なので、乗合自動車(オムニバス)方式のCDにはあまり興味ないのですが、大好きで私にとって特別な Paul Miles-Kingston くんが収録されている(内容はいつものものですが)ことと、アルバムカバー写真に惹かれたので買ったCDです。

聴いてみると、これは、これで聴き応えがありました。迫力の女声に始まり、そしてセントジョンズ。

80年代の初め頃はキングスカレッジ命に影響されてイギリス系を聴いていたのでセントジョンズも聞き分け可能(なにしろ個性が強かった)だったはずなのに、ここに収録されている1975年のフォーレは、落ち着いていてどこか繊細で私が知っている彼らと全く違うのです。

男声に始まり、声が重なっていく過程が、このカバー写真のように澄んでいて・・・テノールとの相性も良いトレブルくんたちも憂いを含んだ大人びたソプラノを聴かせてくれて、ここでは後年のやんちゃぶりがありません。

私はボーイ・ソプラノのソロLPが好きで集めていますが、でも、全ての声部を網羅している合唱って良いなあ、と聞き惚れました。

以前から名前だけはチェックしていましたが、Jonathon Bond くん、Robert King くんの声を意識して聴く事が出来たのも良かったです。

女声ソロも、男声デュエットも、オーケストラを背景にしたヴァイオリン・ソロの響きも麗しく、心穏やかに音楽を楽しむことが出来て、まさに、このカバー写真に相応しい内容のCDでした。

ESCOLANIA DE MONTSERRAT モンセラート修道院聖歌隊 STABAT MATER ~ 想像を絶する録音を残している合唱団 ― 2009年05月22日 15時05分21秒

PERGOLEGI: STABAT MATER (Alhambra MC 25039)

(P)1961

director:Dom Ireneo Segarra

ファンというものは、いろいろなコレクションを持っているもので、中には想像を絶するような名盤も存在しています。

モンセラート修道院聖歌隊もそのようなお宝盤を世に残している合唱団。

その名盤も今回取り上げた盤も、私はコピーで聴いたのですが、いずれはオリジナルで聴きたいものです。

名盤をあかすのは、わざとらしく後日として・・・。

さて、このモンセラート修道院聖歌隊ですが、モンセラート少年聖歌隊(1982年来日時の公演プログラムの記述ではこのように訳されている)は、1982年に来日し、7月3,4,5,6,7,10,11,12日のみ公演を行いました。

ただし、モンセラート修道院での聖歌隊員や日本での公演の様子は、TBS系列で全国放映されたので、私はTVを通して彼らの歌声を聴いた一人です。

直接彼らの歌声を聴いた知人から、公演では、集中力が乱れるので拍手をしないように、とのアナウンスがあったと知らされましたが、その緊張感はブラウン管を通じて伝わってきていました。

TVでコンサートの模様を見て、もちろん、宗教曲は素晴らしかったけれど、何よりも、山の朝の大気の中で聴いているような、歌声の透明感に感動したものです。声に透明度を付けるなら、そのときに聴いたモンセラが今まで聴いた中では一番深く澄みきっていました。

でも、私が苦しいほどに心を揺さぶられたのは、彼らの歌うカタロニア民謡(民謡というにはあまり土の匂いがしないでどちらかというと心の匂いがする)の、清らかさ、温かさ、切なさ、やさしさ、美しさでした。

そんなこんなで、何が何でもモンセラートとか思って、国内で発売されたレコードを聴いたりしたのですが、画面から伝わってきた光や空気の透明感よりも、土の温かさが勝っているように感じて、遠ざかっていました。モンセラートは、どこか少年合唱というよりは中性的にも聴こえました。

気になる合唱団ではあったのですが、CHOIR友だちの一人がこんな盤がある、と2枚の10インチを聴かせてくれなかったら、掲載はずっと後になっていたと思います。

肝心のSTABAT MATER ですが、私にとっての基準値ヘニッヒ盤と比較すると、緊迫感は少ないのですが、ゆったりとおおらかにもじわ~っと効果が出てくるようです。

ソプラノくんがビブラートの使い方といい時代がかって聴こえるのですが、アルトくんが名ソリストくんですから。テルツもそうですが、アルト・ソロが少年声なのは、私にとっては、大きな魅力です。

合唱もそうですが、名アルトくんの声を聴くことが出来るのがこの盤の一番の魅力で、この声が想像を絶する名盤へ繋がっていくのです。

追記:

ESCOLANIA(男子児童による合唱隊) DE MONTSERRAT がモンセラート修道院少年聖歌隊、CAPELLA(聖歌隊、修道士による)が入ると、Escolania & Capella de musica Montserrat にもなったりするようです。

最近のコメント