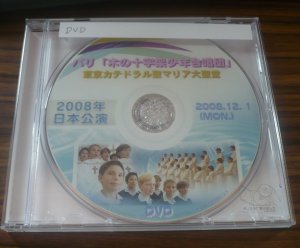

パリ「木の十字架少年合唱団」~1933-1954 歴代ソリストくんのアルバム ― 2010年01月02日 19時35分01秒

Les Petits Chanteurs a la Croix de Bois (EMI?)

これ、1933年から1954年までのソリストくんの声を収録したアルバムで、録音年とソリストくんの名前がしっかりと記載されています。いかにも個人を大切にする国、おフランスって感じです。

レコード特有のチリチリ音混じりですが、なんというか、昔っぽく、ソリスト君が個性的に歌い上げる感じが魅力的。もしもCDでも出ていたら欲しいですが、おそらく音はレコードのやわらかさ優しさが勝っていると思います。だからCDでもしも出ているとしても、レコードで聴く価値がある、と自分に言い聞かせたりして。

2008年のコンサートを昨年のクリスマスにもBS朝日で放送したようですが、スッキリと洗練される前のいかにもパリ木っぽいパリ木のソリスト君の演奏が収録されていて、これが私の知っているパリ木だと思いながら聴きました。

数代前の指揮者のBernard Houdyさん。1946年のソロが収録されています。ソリストくんだったのですね。しかもDelsinne神父さまの曲を歌っているみたいだから指揮者のお気に入りくんだったのかもしれません。

大好きな Madre en la puerta も1937年の録音で収録されています。

ソリスト君によっては、巻き舌でしかも仔猫のように喉をゴロゴロと鳴らす歌い方もパリ木。私はパリ木が好きだったんだ!と心の中で繰り返しながら聴きました。

Jean Buclet くんの Deep river ・・・深い。と思っていたら Jean Lehot くんの歌も深い・・・みぃ~んな私が生まれる前の演奏ですよ~住んでいる世界が違っていたな~と心から感じ、思想も生活レベルも全く違う極東日本の片田舎で生涯を終える予定の私にソリスト君たちの演奏から渾身の魂が届くなんてありがたいものですね~。

マイエー神父さまのお声も収録されていました。

しっかし、どうしてこんな趣味に走った盤が埋もれていたのか・・・?

もしかしたら1955-1976もあるのかな?たぶん、あると思います。このレコードの表紙(アルバムカバー)に1・1933-1954とあるから。

とすると、2が欲しいぞ。70年代は私にとっての黄金期ですから。

うちの孫息子(と勝手に私が呼んでいるフランク・バールくん)のソロも無視できないはず・・・。

1980年代の初めで消えたはずのパリ木への想いがこの盤でまた復活しそうで・・・ちょっと怖いです。

パリ「木の十字架少年合唱団」 ~ BS朝日の特番ライブ放送より ― 2009年01月02日 19時08分46秒

コンサートには行けませんでしたが、TV録画で気分を味わうことが出来ました。

実際に聴いた友人から

「「パリ木」のカテドラルは良かったですよ。」

と メールは入っていたのですが、TVでしばらくぶりに見た感じとしては、合唱がサラッとした感じがしました。

甘く蜜を引く感じが、抑えられたかな、とかいう。

基本は、知名度だけではなくて、実力集団だと思うので、安心して聴けました。

ちょっと、曲によってはテンポが、曲に対して私が持っているイメージよりも遅めだったかも。

それだけ、声量や表現力に自信があるのかもしれません。

満足には満足なんですが、もしも、コンサートDVDを作るとしたら、まずは、ナレーション無しで、コンサートを収録すること。

ナレーション入りで流した部分は、特典映像として、ボーナス・トラック扱いにして欲しいと思います。

番組を見るまでは、NHKのBSクラシック・クラブみたいな作りを想定していました。

正直に言えば、音楽以外の、余計な音(ナレーションとか)は聴きたくないもので。

団員の声なら、良いのですが。インタビューでも、質問部分は音ではなくて字幕で、団員が応えるところだけ音でお願いしたい。

(なかなか私はわがままなんです。)

それでも、コンサートの合間の別映像は鬱陶しいです。

私はレコード派で、CDはあまり聴いていなかったため、指揮者が女性に代わったことも知りませんでした。

・・・なんとなく、微妙に変わったような気がします。

良い、悪いじゃなくて、変わったような気がしました。

スピード感が違うかな?

それから、子守唄は、微妙に編曲が違っていました。

(低い音がありました)

全体的に、始まりの音と、特にも締めの音をピッと決めてくれたらもっと良かったかも。

雰囲気が変わったのは、日本には久々公演ですが、韓国や台湾には頻繁に行っているようなので、それとも関係があるのかもしれません。

特に第1部ですが、プログラムが変わりましたね。時代、かな。

第2ソプラノなのか、アルトなのかわかりませんが、低い声も魅力ですね。

TVを通して、初めてパリ「木の十字架少年合唱団」を聴いた職場の同僚が、東京カテドラル聖マリア大聖堂の響きと雰囲気を絶賛していましたが、ホント、私の中古アナログTVから流れてくる音が、さわやかでスーッと伸びやかに上に上っていく感じがしたのには驚きました。

音は良いと思います。

やはり、プロ仕様のDVDを発売して欲しいです。

あ~、まただ。コンサートの合間、合間のナレーションが鬱陶しい。

それと、歌っている途中でナレーションを入れるな!とイライラしました。

DVDを作るときは、こういうのは、ボーナス・トラックにまとめてくださいね。

第2部になったら、おなじみプログラムでした。

相変わらず上手ですが、団員君の声が違う。

以前には、上空ピッコロ的な、クリアで軽い超ソプラノくんがいたものですが、今回は消えました。

これも時代かな。

最愛のフランク・バール君の時代の声と比較すると、割合、低い声が目立ちました。

というよりも、目の覚めるほど、高い声の、いわゆるパリ木的(と私が勝手にイメージしている)ソリストくんが居なかったような・・・。

それから、聴き手にガーッと迫ってくる感じが抜けて大人しくなったような・・・。

・・・ああ、でも、コンサートには行けなかったけれど、TVを通してパリ「木の十字架少年合唱団」の合唱を聴く事が出来て本当に幸せ。

これはBS朝日さんに感謝。

基本部分が上手で安心して聴く事が出来たので、些細なことを取り上げてしまっただけです。

(最初から最後までナレーションの存在に疲れました。一般向けとしては普通の作りなのでしょうが)

次回の日本公演では、第2部のクリスマス関係の曲は、まあ、手を付けないとして、第1部の曲に、昔の団員君たちがレコードで歌っていたような、クリアなソプラノを必要とする曲をリクエストしても良いですか?

LES PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS パリ「木の十字架少年合唱団」 / 実力集団が、ふるさとの歌を慈しみ、余裕を持って、楽しんで、音楽を創っている雰囲気に溢れた盤 ― 2008年11月23日 14時34分58秒

"Chanson du Pays de France"

LES PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS(vanstory VS3602)

Direction:Bernard Houdy

録音年が、80&82来日の間の81年なので、カバー写真の中に来日した団員くんがたくさんいても良さそうなのに(大きくなったFAUVET君らしきお子みっけ!)80&82は個性的なお顔立ちの団員くんが多かった割に、カバー写真の団体には見かけなかったので、少年の声はまさに「旬」がものをいうと思った次第。

さて、この盤の選曲は、古くから伝わる(?)フランスの歌。「1.L'AMOUR DE MOY(モワの愛)」「2.VOICI LE MOIS DE MAY(ほら、5月)」「6.LE TEMPS DES CERISES(桜んぼうの実る頃)」等、来日コンサートで歌われた曲が選曲されている。

普通に歌えそうなきれいなメロディラインの曲ばかり。ほとんどがソロ及びデュエットの個人団員をバックコーラスが支える趣。なかなか楽しく聞えます。ソロの声質はフルート系あり、クラリネット系あり、上空ピッコロ系も健在でさすがパリ木。

ただし、気になるのは、変声まえの声がアルトでも低い声を頑張ってくれているので、ちょっとお茶目っぽいところ。

パリ木のソリストは、CHOIRのソリストというより、表現力にスター性があって華やかで、ときに少年歌手のよう。まさにシャンソン。聴き方によっては、リベラ的でもあります。ずっと自然で聴きやすいけれど。ソプラノに残る適度な湿度が心地よいのです。

パリ木にソリストがいなかったことはありません。高水準のソリストはいつの時代にも存在しています。この盤しかり。「6.LE TEMPS DES CERISES(桜んぼうの実る頃)」のラストにさりげなく高音が用意されているのですが、ここでもソリスト君は、なんなくきれいな高音を聴かせてくれます。

これは、実力集団が、ふるさとの歌を慈しみ、余裕を持って、楽しんで、音楽を創っている雰囲気に溢れた盤で、聴いていると、やさしい穏やかな気持ちに包まれます。

パリ「木の十字架少年合唱団」 ~ パリ木 私の中の1曲 MAMAN ― 2008年11月02日 21時24分25秒

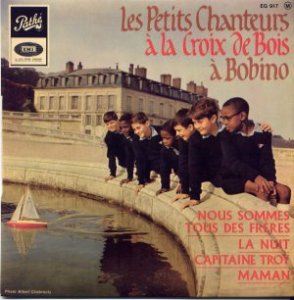

Les Petits Chanteurs a la Croix de Bois a Bobino (Pathe EMI EG 917)

direction:1.3.4. Abbe R. Delsinne/2.Mgr Maillet

1971年だったと思う(たぶん)、パリ木のTVコンサートを聴いて、ある曲に強烈に魅かれた。

全体合唱から、実にパリ木的な艶と憂いと声量のあるソロが浮かび上がり、又、合唱がソロをもり立てるそんな曲。雰囲気から母親を賛美する曲ではなかろうかと思ったがタイトルはわからないし、その後聴くことはなかった。

それがこのEPに収録されている「4.MAMAN」である。

この盤での演奏は、以前TVで聴いた演奏の印象と比較すると、変声前のパートは、合唱もソロもやせ細っていてパリ木的な豊潤さに欠けて物足りなく、当時の感動には及ばないのだが、変声後のパートも加わっているのが珍しい。

80年代の始め頃、私はパリ木ファンを自称していた。

実際には80年代のパリ木にはそれほど夢中になっていたわけではないので、70年代の印象を引きずっていたんだと今はわかる。

私の中では、まさに70年代のDelsinne神父が率いていた合唱の音が「パリ木」で、一番好きなのはその時代。

この盤でのDelsinne神父の選曲は「1.NOUS SOMMES TOUS DES FRERES」「3.CAPITAINE TROY」ともに、子どもの歌としてパリ木の選曲として、当時の新しさを感じさせる、他盤では選曲されていそうもない内容になっているのが面白い。(Delsinne神父が創るパリ木のイメージの音ではないところも)

逆に、マイエー神父の2.LA NUITは、パリ木伝統の1曲で、全ての時代、全ての指揮者、どの団員の演奏で聴いても外れはないと思うが、中でもマイエー神父による指揮の演奏は、厳粛でありながらも人間の温もりが伝わってくる。

ソリストも伝統的なパリ木タイプで、湿度のある甘い声でゆったりとした気持ち良いビブラートを堪能させてくれている。

パリ「木の十字架少年合唱団」 ~ コンサート録画は時の流れに浸って ― 2008年11月02日 21時05分49秒

パリ「木の十字架少年合唱団」(パイオニアLDC株式会社 SM065-3420)

Recorded on 1989.12.17 ORCHARD HALL (TOKYO, JAPAN) / BERNARD HOUDY

今年のパリ「木の十字架少年合唱団」公演はCDかDVDにならないのかなあ? TV中継もあると良いのだけれど。

これは、1989年11月15日の鹿角から12月21日青梅市まで1か月以上にわたって計36公演というハードスケジュールだった彼らの演奏会から、最終週の日曜日に行われた公演を録画した貴重な記録。

残念ながら53分の抜粋盤ではあるが、当時の雰囲気を十二分に堪能できるし、エンディングで団員くんたちの名前が記されるのも記念になる。団員くんたち&彼らのご家族はこの映像を見たのだろうか?

(来日した某少年合唱団の団員君たちが兄弟や友だちの何年か前の来日時の写真を夢中になって眺めていた姿を思い出して、ふと思った)

ここにはまだ子どもだった彼らの姿が残っている。

LDはラッソのこだまで幕が開く。そこは既にパリ木の世界。基本的に変わらないパリ木独自の高音質。パリ木的世界。

ソリストは87年にも来日しているアントワーヌ君か? 今公演で彼は全般にわたってソリストを務めているようだ。 といっても、パリ木はソリスト集団。さりげなく次々にソリストが登場するのだが。

個人的に思い入れのある74年、77年、78年あたりも映像で残っていたらなあ。

89年にしても、演奏に不可はないのだが、正直に言うと、映画やコンサートのDVD等でサンマルク少年少女のモニエくんの冴え冴えとしたソプラノを聴いた後では、印象が「ちょっと…」の感じだ。

これはパリ木だけではなくて、モニエくん登場以後の、おフランスのCHOIR全般に言えるかもしれない。

もちろんパリ木には、パリ木だけの良さ、密を引くハチミツ的(メープルシロップではない、決して)な甘さとシャープさ、体型からは想像できないほどの声量がある。それは89年も健在だ。

どの曲も良いのだが、この日の収録曲の中では、8.おお聖なる宴よ O Sacrum Contirium、10.主を讃えよ Laudate Dominumの圧倒的なソプラノの声量が印象的だ。

泣けそうになったのはアレクサンドル君がソロした13.牛と灰色のロバの間で Entre Le Boeuf Et L'Ane Gris

これは生まれたばかりの幼子イエスの周囲の情景を歌ったものらしい。

14.神のみ子は AdestevFideles以降はパリ木の十八番なので言うこと無し。ドイツ語系やイギリス語系を聴き慣れた耳には少々ソプラノがキツイかもしれないがそこもまたパリ木のパリ木たる所以なので、そこは楽しみたい。

こういう映像を見ると過ぎていく時間についても思いをはせる。

LDの映像に入って彼らの演奏を体感したいなあ(もちろん当時の年齢に戻って)。

ゆったりと歌われるハイソプラノのホワイトクリスマスだけでも、私はじわ~んと時の流れに浸ってしまっているんだけれど。

Recorded on 1989.12.17 ORCHARD HALL (TOKYO, JAPAN) / BERNARD HOUDY

今年のパリ「木の十字架少年合唱団」公演はCDかDVDにならないのかなあ? TV中継もあると良いのだけれど。

これは、1989年11月15日の鹿角から12月21日青梅市まで1か月以上にわたって計36公演というハードスケジュールだった彼らの演奏会から、最終週の日曜日に行われた公演を録画した貴重な記録。

残念ながら53分の抜粋盤ではあるが、当時の雰囲気を十二分に堪能できるし、エンディングで団員くんたちの名前が記されるのも記念になる。団員くんたち&彼らのご家族はこの映像を見たのだろうか?

(来日した某少年合唱団の団員君たちが兄弟や友だちの何年か前の来日時の写真を夢中になって眺めていた姿を思い出して、ふと思った)

ここにはまだ子どもだった彼らの姿が残っている。

LDはラッソのこだまで幕が開く。そこは既にパリ木の世界。基本的に変わらないパリ木独自の高音質。パリ木的世界。

ソリストは87年にも来日しているアントワーヌ君か? 今公演で彼は全般にわたってソリストを務めているようだ。 といっても、パリ木はソリスト集団。さりげなく次々にソリストが登場するのだが。

個人的に思い入れのある74年、77年、78年あたりも映像で残っていたらなあ。

89年にしても、演奏に不可はないのだが、正直に言うと、映画やコンサートのDVD等でサンマルク少年少女のモニエくんの冴え冴えとしたソプラノを聴いた後では、印象が「ちょっと…」の感じだ。

これはパリ木だけではなくて、モニエくん登場以後の、おフランスのCHOIR全般に言えるかもしれない。

もちろんパリ木には、パリ木だけの良さ、密を引くハチミツ的(メープルシロップではない、決して)な甘さとシャープさ、体型からは想像できないほどの声量がある。それは89年も健在だ。

どの曲も良いのだが、この日の収録曲の中では、8.おお聖なる宴よ O Sacrum Contirium、10.主を讃えよ Laudate Dominumの圧倒的なソプラノの声量が印象的だ。

泣けそうになったのはアレクサンドル君がソロした13.牛と灰色のロバの間で Entre Le Boeuf Et L'Ane Gris

これは生まれたばかりの幼子イエスの周囲の情景を歌ったものらしい。

14.神のみ子は AdestevFideles以降はパリ木の十八番なので言うこと無し。ドイツ語系やイギリス語系を聴き慣れた耳には少々ソプラノがキツイかもしれないがそこもまたパリ木のパリ木たる所以なので、そこは楽しみたい。

こういう映像を見ると過ぎていく時間についても思いをはせる。

LDの映像に入って彼らの演奏を体感したいなあ(もちろん当時の年齢に戻って)。

ゆったりと歌われるハイソプラノのホワイトクリスマスだけでも、私はじわ~んと時の流れに浸ってしまっているんだけれど。

永遠のソリスト フランク・バール ~ パリ「木の十字架少年合唱団」 ― 2008年09月25日 22時17分56秒

W.A.MOZART LES PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS (CONTREPOINT CV.24011) (C)(P)1979

これが80年代にK巨匠からカセットにコピーして頂いて以来、私が探していた幻の盤です。

故に、今まで以上に、ミーハーな感想になりますが、お許しあれ。

格調高い(?)裏面を表面だと誤解していたので、初めて実際に盤を手にしたときには、余りにパリ木的平凡なアルバムカバーだったことにちょっとガッカリしてしまったのですが、でも、自分では何も出来ないで他人に探させ、しかもそのあげくに、くれくれ攻撃で、ちゃっかり貰ってしまいました。

演奏曲なんか何でも良い!

演奏内容もどうでも良い!

この盤が私にとって価値があるのは、偏に演奏者にあるのです。

私にとってウィーン少年合唱団=80年来日組のミヒャエル・クナップであるのと同じく、 パリ「木の十字架少年合唱団」では、そう! 77年、79年に来日し、TV出演の折の演奏で、私が一耳惚れ?した永遠のソリスト、フランク・バール君のアルバム(と勝手に私が思っている)だからです。

コーラス隊としてのパリ木は、この盤では意外なほど、癖が無い。そこに、黄金の木漏れ日のようなバール君のソプラノが現れるのです。最高級の密を引くメープルシロップのバール君の声。う~っ・・・、なんたる至福! し・あ・わ・せ!

フランク君とティエリー君。

二人とも、子どもの声ですが、決して男声に引けを取らないばかりか、歌うときに大人によくあるような力みが無いので、聴いていて曲が壊れず、心が疲れず、(それからですね~)、高音ヴィヴラートの最終処理の技が、もうもう、無意識でしょうが芸術の域なのです。

う~っとり。基本的にヴィヴラートは嫌いですが、パリ木のは別。

AVE VERUMは、う~ん、お坊ちゃん方、ちぃ~とばかし、密を引いていますぜ!って言いたくなるくらいに静かに、そして、丁寧に丁寧に歌っています。ドイツ・オーストリア系CHOIRが、この曲を歌うと、なんとなく学術っぽく聴こえるのに対して、この盤のは、情緒的です。

もちろん全く感情は押さえられてはいますが、ハートに温かい揺らぎがあるように感じさせてくれます。

そしてそしてB面ともなれば、ティエリー君と、うちの(! いいのかナ? ファンが読んだら怒るかも・・・でも許して)バール君との独壇場! おぉっ!どなたか存じませんが、ヨクゾ、この録音を残してくれました!

楽々バール君のソプラノの軽いこと軽いこと。

Allegroの最高音のタッチをお聴かせしたい! 大人には真似出来ない技なんだから。

ティエリー君は、バール君からキラキラの黄金の粉をちょっとだけ拭き取った感じ。

グイグイとひたすら声で圧してくる感のあるうちの(このへんで止めた方が良いかナ?)バール君と比較すると、歌心っていうか、表現の細部にまで気をとっても遣っているみたいに丁寧です。

ただ、これはレコードで聴くからこそ良いのかもしれません。

大雑把な性格の私、直ぐに盤を入手できると思い込み、しばらくしてカセットを当時のCHOIR友人に大盤振る舞いの後、数十年、再会できず。

友人を介して某氏(彼はこのLPに値段を付けて売るなら4万円だが、例え4万円でも譲らん!と のたもうた)からやっとMDにコピーして貰ったのでした。

カセットで聴いていたときには感じませんでしたが、コピーの仕方にも拠るのかもしれませんが、ありがたくコピーMDで聴きなおしてみると、なんだが金属的過ぎる声に聞こえました。

どうしてもデジタル系のものは柔らかさに欠け、キツイ音になるような気がします。

コピーで諦めるしかないのかなあと思っていましたが、MDコピーから1年も経たないうちに、このLPが手に入ったのは友人のお陰。そして、聴けたのは、企画者や演奏者その他のお陰。

ファンであると同時にほとんど孫息子の晴れの録音を抱きしめるような幸せな気持ちでバール君の盤を聴き終えたのでありました。

(企画者、演奏者のみなさん、こんな受け止め方をしてごめんなさい。BUT バール君は私にとって特別なソリストなんです)

*******************************

この盤をいただいたときの友人からの条件は次の通りでした。

1、絶対に手離さないこと。

2、友人が聴きたい時には必ず聴かせること。

その後、友人用に、改めて、同じ盤を入手しました。

最近のコメント