「母に捧げる歌」 川網治加来 ~ ボーイ・ソプラノで聴く歌謡曲又は演歌 ― 2010年06月06日 18時55分45秒

母に捧げる歌 ~mother of mine~ (NQCL1006)

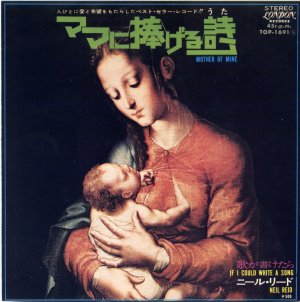

帯にある、71年、世界が泣いた歌、というとアレですな。ニール・リード。

この川網治加来さんは、東宝ミュージカル「エリザベート」で少年ルドルフを演じたと書いてあったので、エリザベートに通い詰めた某友人は生歌声をたくさん聴いたんだろうな、と思いながら聴きました。

今頃、何故にこの歌?・・・わかりません。

が、川網さんは、合唱団員ではなくて役者さんの歌、ですね。立派に演歌していました。と感じました。

こちらは、それこそ、71年に世界が泣いたほうのオリジナル(・・・の日本盤)。少年の歌が100万枚以上の売り上げを記録するのは、1920年代の"Ernest Lough"の"Oh for the wings of a dove"以来、の大ヒット。というしろもの、です。

オリジナルのニールくんも、唸っていて演歌っぽかったので、この曲はそういう素材なんでしょう。サラッとした出来上がりにはならない曲なんでしょうね。

このCDでは、川網さんのソロとともに、成城学園初等学校合唱部の合唱による曲も収録されています。・・・これが、非常に魅力的。小学校の合唱部というと、シャープなソプラノ(金管系)に傾いた音質を想像しがちでしたが、ここの合唱部は、上品に音が落ち着いていて、渋い。上手ですねぇ。この音、好きです。希望は、心持ち ちょこっとだけ、トーンが明るかったらなぁ。成城学園初等学校合唱部で「学校坂道」を聴いてみたい。その他、何を歌っても、曲になりそうなタイプの合唱を聴かせる合唱部だと感じました。期待、大、です。

京都市少年合唱団 Kyoto City Junior Children's Choir ~ 公費で運営されている歴史ある合唱団の記録 ― 2010年01月23日 23時52分49秒

京都市少年合唱団 創立50周年記念演奏会

~子どもが輝き・響き合う力を京都から~

平成19年8月25日(土)・26日(日) 京都コンサートホール(大ホール)

~子どもが輝き・響き合う力を京都から~

平成19年8月25日(土)・26日(日) 京都コンサートホール(大ホール)

平成19年の8月に行われた京都市(公立)の少年合唱団の創立50周年記念演奏会を記録した2枚組DVD。

公立(京都市が合唱団の運営費を公金で賄っているということだと思うんだけれど)というところに京都市のリッチさがさりげなくうかがわれるし、現れては消えていく合唱団が多い中で、創立50周年という歴史もまた、すごさを感じる。

記念演奏会が2日間に渡って行われたのも並みとは言えないだろうと思う。

かつて5年間京都市少年合唱団に在籍したという指揮者の佐渡裕氏が実行委員長。

そして彼の指揮による京都市歌で幕が開く。

多いときには団員数が300人を越えたというこの合唱団の卒団生は1900人以上らしい。(数のパワーはアルバムカバー写真で確認できると思う)

全員合唱、小学6年・中学1年女子、男子部、中学2年・中学3年女子、Chor.Bambino、OB特別編成合唱団、等々に分かれて演奏しているが、彼ら全てが京都市少年合唱団員であり、であったという素晴らしい遺産。記念演奏会に二日を要した理由がここにある。

記録された内容は、フォーマル。つまりは演奏そのものも、式典っぽい。カメラワークも式典っぽい。NHKの合唱コンクールみたいだけれどそれよりもカチッと硬い。というか真面目で聴かせる楽しさには欠けるかもしれない。声の質は素直に自然に清々しく伸びて、青少年の健全育成を目指しているのならこれもありかな、とは思うけれど。(大きいステージで緊張していたのかもしれませんが、生き生きとした感じは伝わりにくかったような・・・まあ、式典だから、かな。「音」はきれいなので)

興味深かったのは男子部の合唱。小学生と中学生の男の子の合唱団員くんたち。変声直後の声は生々しく青臭く感じるのだけれど(NHK合唱コンクールで中学生男子が出す声)、女生徒との組み合わせではないのが新鮮だった。この時期、日本の合唱団員くんたちはこのテの声を出すけれど、ドラケンスバーグは魅力的にこの時期を通過している。日本のCHOIRもなんとか出来るかも、と思ったりしながら聴いた。

25日の拾い物は、ダンシング・クイーンを演奏していたChor.Bambinoのトップ(最前列中央)の小さい子。踊りが一番上手でした。

それから全員合唱の「天使の糧」でソロしたカウンターテノールの村松稔之氏。この曲はしばしばテノールがソロを務めるけれど、BS以外はパスしたい曲なので期待はしていなかったけれど・・・村松氏のソロが聴こえたときに、「ながら」で聴いていた私は思わず画面を注視。高い声の男声なのでカウンターテナーという表記になっているのだろうけれど、今までに聴いたことの無いタイプの声。女声ではなく男声でもなく・・・中性もしくは無性。WSK卒団生のマックスくんタイプのとは明らかに違う、不思議な水のような声。華やぎがもしかしたら足りないかもしれないけれど、とってもとってもとっても聴きやすくてスッと耳に届いた声でした。B-S時代のソロも聴いてみたかったです。(存在していたら私に送って下さいませ)

さて2日目。京都市長の挨拶でコンサート開幕。直後に在団生による合唱がありますが、その団員数に驚いてしまう。

OBも含めての大人数を縦横無尽に活用し、プログラムには、ヴィヴァルディ、シベリウス、ヘンデルの曲も・・・。しかも、市立の音楽高等学校、市立芸大音楽部や市のオーケストラも出演。全く豪華絢爛でした! フィンランディアの演奏後のブラボ~!の気持ちもわかります。

曲に合わせた編制ができ、編制に合わせた曲を演奏できる素晴らしさ・・・。

2日目の演奏では、ヘンデルやヴィヴァルディよりも混声合唱曲の「落葉松」が良かったと思うが、このとき、佐渡氏が合唱団の最前列中央で歌っているのもご愛嬌。

この2日間のコンサートから、いかに佐渡氏や京都市がこの合唱団を大切に思い、合唱団員がふるさとの京都市を誇りに思い大切に思っているかが伝わってきた。歴代の指導者を尊敬している様子にもとっても好感。

ただ、このコンサートの主催に市や市の教育委員会が入っていて、DVDの製作が教育委員会、撮影が市視聴覚センターです。・・・雰囲気が公式記録的映像なんですよね。ま、内実が式典でしょうからそれも致し方ない。としましょう。

ではこのDVDで私は何が一番好きだったか?

それは、「特典映像」です。佐渡氏の指揮でOBたちがコンサートの観客を階段のところで歌って迎える映像が気さくな感じでとてもよかった。リラックスして楽しげなところも親近感をもてました。

それから期待して見た 京・わらべ隊(京都市少年合唱団の中からの選抜メンバー)によるロビー・コンサート。・・・逆光で輪郭しか見えず・・・。しかも固定カメラっぽい。全体を撮りたい気持ちもわかりますが、私だったら、もうすこし低い位置から、一人一人に焦点を当てて撮りますね。CHOIRが好き、って視点で撮れないものですかね?あくまでも、こちらも公式記録っぽかったです。(と欲張り発言)

「50年のあゆみ」の資料も素晴らしかった。創成期の音源もありましたが、これまでの50年の歴史に裏打ちされた現在の活動も含めて、この合唱団はこれからも活躍するんだろうな~と思いました。その活躍が市内に限定されるのか市を超える(外国へ演奏旅行に行くという意味ではなく、京都市以外の土地の人間がこのCHOIRを聴きたいと思うということです)のかは、公金で運営されていることをどのように解釈して歌っていくか、によると思います。

公立(京都市が合唱団の運営費を公金で賄っているということだと思うんだけれど)というところに京都市のリッチさがさりげなくうかがわれるし、現れては消えていく合唱団が多い中で、創立50周年という歴史もまた、すごさを感じる。

記念演奏会が2日間に渡って行われたのも並みとは言えないだろうと思う。

かつて5年間京都市少年合唱団に在籍したという指揮者の佐渡裕氏が実行委員長。

そして彼の指揮による京都市歌で幕が開く。

多いときには団員数が300人を越えたというこの合唱団の卒団生は1900人以上らしい。(数のパワーはアルバムカバー写真で確認できると思う)

全員合唱、小学6年・中学1年女子、男子部、中学2年・中学3年女子、Chor.Bambino、OB特別編成合唱団、等々に分かれて演奏しているが、彼ら全てが京都市少年合唱団員であり、であったという素晴らしい遺産。記念演奏会に二日を要した理由がここにある。

記録された内容は、フォーマル。つまりは演奏そのものも、式典っぽい。カメラワークも式典っぽい。NHKの合唱コンクールみたいだけれどそれよりもカチッと硬い。というか真面目で聴かせる楽しさには欠けるかもしれない。声の質は素直に自然に清々しく伸びて、青少年の健全育成を目指しているのならこれもありかな、とは思うけれど。(大きいステージで緊張していたのかもしれませんが、生き生きとした感じは伝わりにくかったような・・・まあ、式典だから、かな。「音」はきれいなので)

興味深かったのは男子部の合唱。小学生と中学生の男の子の合唱団員くんたち。変声直後の声は生々しく青臭く感じるのだけれど(NHK合唱コンクールで中学生男子が出す声)、女生徒との組み合わせではないのが新鮮だった。この時期、日本の合唱団員くんたちはこのテの声を出すけれど、ドラケンスバーグは魅力的にこの時期を通過している。日本のCHOIRもなんとか出来るかも、と思ったりしながら聴いた。

25日の拾い物は、ダンシング・クイーンを演奏していたChor.Bambinoのトップ(最前列中央)の小さい子。踊りが一番上手でした。

それから全員合唱の「天使の糧」でソロしたカウンターテノールの村松稔之氏。この曲はしばしばテノールがソロを務めるけれど、BS以外はパスしたい曲なので期待はしていなかったけれど・・・村松氏のソロが聴こえたときに、「ながら」で聴いていた私は思わず画面を注視。高い声の男声なのでカウンターテナーという表記になっているのだろうけれど、今までに聴いたことの無いタイプの声。女声ではなく男声でもなく・・・中性もしくは無性。WSK卒団生のマックスくんタイプのとは明らかに違う、不思議な水のような声。華やぎがもしかしたら足りないかもしれないけれど、とってもとってもとっても聴きやすくてスッと耳に届いた声でした。B-S時代のソロも聴いてみたかったです。(存在していたら私に送って下さいませ)

さて2日目。京都市長の挨拶でコンサート開幕。直後に在団生による合唱がありますが、その団員数に驚いてしまう。

OBも含めての大人数を縦横無尽に活用し、プログラムには、ヴィヴァルディ、シベリウス、ヘンデルの曲も・・・。しかも、市立の音楽高等学校、市立芸大音楽部や市のオーケストラも出演。全く豪華絢爛でした! フィンランディアの演奏後のブラボ~!の気持ちもわかります。

曲に合わせた編制ができ、編制に合わせた曲を演奏できる素晴らしさ・・・。

2日目の演奏では、ヘンデルやヴィヴァルディよりも混声合唱曲の「落葉松」が良かったと思うが、このとき、佐渡氏が合唱団の最前列中央で歌っているのもご愛嬌。

この2日間のコンサートから、いかに佐渡氏や京都市がこの合唱団を大切に思い、合唱団員がふるさとの京都市を誇りに思い大切に思っているかが伝わってきた。歴代の指導者を尊敬している様子にもとっても好感。

ただ、このコンサートの主催に市や市の教育委員会が入っていて、DVDの製作が教育委員会、撮影が市視聴覚センターです。・・・雰囲気が公式記録的映像なんですよね。ま、内実が式典でしょうからそれも致し方ない。としましょう。

ではこのDVDで私は何が一番好きだったか?

それは、「特典映像」です。佐渡氏の指揮でOBたちがコンサートの観客を階段のところで歌って迎える映像が気さくな感じでとてもよかった。リラックスして楽しげなところも親近感をもてました。

それから期待して見た 京・わらべ隊(京都市少年合唱団の中からの選抜メンバー)によるロビー・コンサート。・・・逆光で輪郭しか見えず・・・。しかも固定カメラっぽい。全体を撮りたい気持ちもわかりますが、私だったら、もうすこし低い位置から、一人一人に焦点を当てて撮りますね。CHOIRが好き、って視点で撮れないものですかね?あくまでも、こちらも公式記録っぽかったです。(と欲張り発言)

「50年のあゆみ」の資料も素晴らしかった。創成期の音源もありましたが、これまでの50年の歴史に裏打ちされた現在の活動も含めて、この合唱団はこれからも活躍するんだろうな~と思いました。その活躍が市内に限定されるのか市を超える(外国へ演奏旅行に行くという意味ではなく、京都市以外の土地の人間がこのCHOIRを聴きたいと思うということです)のかは、公金で運営されていることをどのように解釈して歌っていくか、によると思います。

スノープリンス合唱団○スノープリンス ~ 今、まさに旬の声、旬の男の子 ― 2010年01月07日 21時33分21秒

スノープリンス (JECN-0209/10)

年末は寝てしまったもので・・・年が明けてから、この盤のことを知りました。

もちろん、買ったのはDVD付きのもの。

声が涼しくて、それなり良いじゃありませんか。

コーラスの男の子たちも声が出ているし。

内容はどうであれ、・・・練習している姿もカワユイ・・・。

下手でもカワユイ。

とっても素直そーに見える。

CHOIRの訓練を積んでいなくて、個々の声で歌っているから、活きる「音」なんだと思う。

完璧なハーモニーじゃなくったって良いのだ。

・・・うちの孫息子(いたら、だけれど)も、ソプラノ・グループに入れて欲しいなあ・・・。な~んて、思っちゃうような、透明感あふれる一瞬を生きているであろうお子たちです。

(彼ら自身にその自覚があるかどうかは知りませんが)

何曲か聴いてみたい。そのときは、CDではなくてDVDの方がいいな。

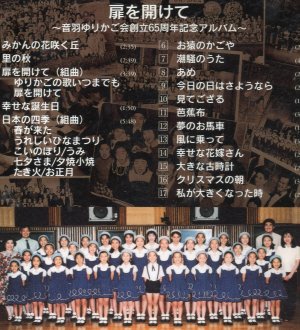

音羽ゆりかご会 扉を開けて 創立65周年記念アルバム ~ そこにあったのは、上質な木管系の歌声 ― 2009年12月23日 14時23分00秒

音羽ゆりかご会 扉を開けて 創立65周年記念アルバム

(Sony Records SRCL 4363)

(Sony Records SRCL 4363)

クリスマスも近いですね。

きょうお誕生日の方、おめでとうございます。

ご健康でお幸せな日々をお過ごしください。

子ども時代、児童合唱団に入りたいとあこがれつつTVで子どもの合唱団を聴いていました。が、「ゆりかご」の番になるとホッと一休み、というか緊張?がとけたもの・・・。入りたい合唱団ではなかったので・・・。

金属音的に張り詰めた子どもの「幼なすぎる」声。・・・イメージに残っていた「ゆりかご」の合唱でした。

それが、今回、聴いてみてビックリ!

シャープに聴こえることはあるけれど、清潔で洗練された超木管系で、完成度の高い表現に聴こえました。もちろん、機械を通して録音された音を聞いているわけだからそこに「加工」は入っているんでしょうが、いやらしさは全く感じません。

何よりも驚いたのは、キンキンキラキラ金の粉だけの声だと昔思い込んでいたのが、金粉の輝きは残しつつも、究極の超木管系に変貌した如くに聞こえること、です。

ソリストがほぼ、癒し系の「貧ちゃん」声。(「NHK教育TV「おじゃる丸」のエンディングテーマを歌っていた神様の貧ちゃん)

昔のイメージと特にソロが違いすぎたので、呆然と聴いてしまいました。

合唱は「ゆりかご」。

専門的なことはわかりませんが、音を鼻から抜くときにテクニックを感じてしまいます。

ソロを聴くとやさしい気分になってしまう・・・。

「ゆりかご」を侮る無かれ。です。

この子達、国内の他の合唱団よりも腹筋が強いですよ、きっと。

これはイートンとともに借りたCDでしたが、どちらかというと、「ゆりかご」の方が魅力的。

カバーになっている古い写真も良いですね。ソリストの名前があるのも良いです。

ここのソリストはたぶん全員がかなりのレベルにあるように思います。アルバムのイメージが時代的に古い感じがするのは、「精神が健康だから」かも。

とにかく、きちんと活動が続いていて・・・なつかしくも、嬉しかったCDです。

2002年頃、男性歌手でヒットした「 15.大きな古時計」も、貧ちゃん声(もといゆりかご会)のソロできくと、より曲の味がジワ~っと染みてきます。

子どものころは意識して聴いたわけでもなかった「ゆりかご」のCDをいろいろな合唱団を聴いた後で、あらためて聴きたいと思う日が来るとは思ってはいませんでした。

きょうお誕生日の方、おめでとうございます。

ご健康でお幸せな日々をお過ごしください。

子ども時代、児童合唱団に入りたいとあこがれつつTVで子どもの合唱団を聴いていました。が、「ゆりかご」の番になるとホッと一休み、というか緊張?がとけたもの・・・。入りたい合唱団ではなかったので・・・。

金属音的に張り詰めた子どもの「幼なすぎる」声。・・・イメージに残っていた「ゆりかご」の合唱でした。

それが、今回、聴いてみてビックリ!

シャープに聴こえることはあるけれど、清潔で洗練された超木管系で、完成度の高い表現に聴こえました。もちろん、機械を通して録音された音を聞いているわけだからそこに「加工」は入っているんでしょうが、いやらしさは全く感じません。

何よりも驚いたのは、キンキンキラキラ金の粉だけの声だと昔思い込んでいたのが、金粉の輝きは残しつつも、究極の超木管系に変貌した如くに聞こえること、です。

ソリストがほぼ、癒し系の「貧ちゃん」声。(「NHK教育TV「おじゃる丸」のエンディングテーマを歌っていた神様の貧ちゃん)

昔のイメージと特にソロが違いすぎたので、呆然と聴いてしまいました。

合唱は「ゆりかご」。

専門的なことはわかりませんが、音を鼻から抜くときにテクニックを感じてしまいます。

ソロを聴くとやさしい気分になってしまう・・・。

「ゆりかご」を侮る無かれ。です。

この子達、国内の他の合唱団よりも腹筋が強いですよ、きっと。

これはイートンとともに借りたCDでしたが、どちらかというと、「ゆりかご」の方が魅力的。

カバーになっている古い写真も良いですね。ソリストの名前があるのも良いです。

ここのソリストはたぶん全員がかなりのレベルにあるように思います。アルバムのイメージが時代的に古い感じがするのは、「精神が健康だから」かも。

とにかく、きちんと活動が続いていて・・・なつかしくも、嬉しかったCDです。

2002年頃、男性歌手でヒットした「 15.大きな古時計」も、貧ちゃん声(もといゆりかご会)のソロできくと、より曲の味がジワ~っと染みてきます。

子どものころは意識して聴いたわけでもなかった「ゆりかご」のCDをいろいろな合唱団を聴いた後で、あらためて聴きたいと思う日が来るとは思ってはいませんでした。

北村匠海「リスに恋した少年」 ~ 透明な季節 ― 2009年10月19日 18時53分57秒

ずっと欲しいと思っていたボーイ・ソプラノのレコード。・・・手に入れそびれました。・・・ショック・・・。

の、ときに、出会ったのが、このCDです。

なんちゅ~か、さわやかなカバー写真。

背景の淡いブルー、パステル系のブルーも良いし、北村くんもさわやか系。

湖の向こうに白いお城みたいなのがあって

青く澄んだ空があって

おっきい木々があって葉っぱが降って

木々から差し込む光のカーテンと

人なつっこいリスくんたち・・・

そよ風・・・

少年期前のより透明な季節には

似合いそう時間と空間。

この曲は

ハイドパークのリスと遊ぶ目的で

スエーデンから訪れた親子に出会って生まれたそうですが

・・・その親子の気持ちには感じるものがあります。

名所・旧跡が全てではないですから。

北村くんは

そういう「普通の」感性豊かな男の子を

自然に体現して歌っています。

ピアノの音もきれいです。

・・・だけど、出だし、

このメロディはどこかで以前に聴いたことがあります。

ほんの一瞬のことではあるんですが。

北村君の麗しい横顔と素朴な歌声に一瞬、レコードを入手しそびれた落胆を忘れることが出来ました。

ありがとう。です。

次は手に入れないと・・・。

盛岡少年少女合唱隊《特別演奏会》 ~ 宮沢賢治「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」 ― 2009年10月17日 20時58分54秒

国際交流基金・日本万国博覧会記念基金助成

盛岡少年少女合唱隊《特別演奏会》

創立20周年・新発足15周年記念

The Little Singers of Morioka Special Concert

1982年10月9日 土 6:00P.M.開場 6:30P.M.開演

岩手県民会館大ホール

と書いてありました。

ライヴLPです。

指揮/芦野真弓 伴奏/渡辺達

ソプラノ独唱 吉田真江

アルト独唱 冨山和香子

第一部 ブルガリアの歌を思い出して

第二部 広瀬量平の世界

第三部 盛岡少年少女合唱隊特別演奏会依嘱作品

宮沢賢治の詩によるペーター・ストゥーペル作曲「日本への歌」

Ⅰ

SIDE A

第一部 ブルガリアの歌を思い出して

1.我が祖国

2.五月の風船

3.蝶々

4.露が落ちた

5.私たちのそばの海は青い

6.ここち良い汽車の汽笛

7.平和の旗

8.森の冬

9.歌をつくるのは

SIDE B

第二部 広瀬量平の世界

1.海はなかった

2.海の子守唄

3.走る海

4.海鵜

5エトピリカ

Ⅱ

第三部 盛岡少年少女合唱隊特別演奏会依嘱作品

宮沢賢治の詩によるペーター・ストゥーペル作曲「日本への歌」

SIDE A/SIDE B

1.高原-春と修羅第1集・グランド電柱より-

2.林と思想-春と修羅第1集・グランド電柱より-

3.~高原~

4.青い槍の葉-春と修羅第1集・グランド電柱より-

5.報告-春と修羅第1集・グランド電柱より-

6.~高原~

7.馬 (作品第123番)-春と修羅第二集-

8.~高原~

9.曠原淑女 (作品第93番)-春と修羅第二集-

10.雨中謝辞 (作品第1090番)-春と修羅第三集-

11.~高原~

今でこそ、知らない曲になってしまったものも多いですが、昔々、夏休みになると少年少女合唱団の来日が続いていた頃、ブルガリアの曲は、馴染み深いものでした。

(私も「5月の風船」を日本語で歌っていたクチですから。)

盛岡の合唱隊は、とても自然な発声で歌っています。もちろん、ブルガリア語で。

ブルガリアや中国にも演奏旅行をしていたようですが(昔はそういうのが流行っていました)、ブルガリア語で歌われる歌は、まるであっさりしたソフィア少年少女っぽい趣があります。

「我が祖国」でのソリストさんは、ソフィアのソリストさんそのもの、という声で歌っていて違和感がありません。

合唱隊に縮小傾向がでてきて久しい頃で、男の子は少なく、女子中高生中心の若い女声で、エレルヘインよりも硬質に聞こえてきます。

(その後、合唱隊はいつしか無くなってしまって諸行無常)

広瀬量平の世界の「3.走る海」は、昭和55年度NHK全国音楽コンクール高校の部課題曲です。つまりは、そういう感じの曲が選曲されています。まあ、成りきって勝手に歌っていてちょうだい的に聴いてしまいました。

…深刻ぶっているみたいで、コンクール向き?の曲は苦手です。

たぶん、歌う楽しさと聴く楽しさは違うのだろうと思います。

エトピリカは鳥さんの種類。

正直、詩を読んでも伝わってこないのに、音で急き立てられてしまうと・・・。

エトピリカさんの生存ある限り(絶滅危険種?)神はいる、っていうのですが、私は、絶滅種が増えても、何が消滅しても、きっと神はいるんだろうなと斜に構えて存在しているひねくれものなので(どうせ全ては神の意思=私が不遇なのも神の意思)、イマイチ、この手の作品には乗り切れません。

では、何十年もしまっていたこのレコードを聴きなおしたきっかけが何かというと、ズバリ、宮沢賢治氏にあります。

「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」

…人生のゴールが見えてきたような気がするきょうこの頃、宮沢賢治氏のこの言葉が気になるようになってきました。

音楽になったこの作品とリアルタイム時に出会ったとき、私は、「個人(←私ってことです)が幸福にならないうちは、世界の幸福はあり得ない」と思っていた ちょ~ちょ~自己中な人間。

でも、なぜか今、気になるんですよね~、彼。 宮沢賢治氏。

この盤には他では聴くことのできない宮沢賢治作品に旋律がついた曲が収録されています。

(というよりも、おそらく最初で最後の演奏が収録されています。)

作曲者が日本語を解しない外国人。・・・なのに言葉が、自然な旋律にのっているのです。

「海だべがと おら おもたれば やっぱり光る山だたぢゃい」

???・・・。

詩(文字)だけではわからなかったものが、音で聴いたら、パーッと視界が広がり、風景が見えました。

たぶん、私も時空を越えたところで、賢治氏と同じような風景を見ていると思うのですけれど。

長生きしたけれど、私は、賢治氏のような域には達していないなあ・・・というか、遠いなあとおもう。

で、なんとなく、この音源を出してきて聴いたりしたわけで…。

「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」って着想は…すごすぎます。と思います。

そういう感性の詩人の作品を外国人作曲家に依頼し、旋律を付けて、歌ってしまった盛岡少年少女合唱隊もすっごい感性だと思うわけです。

・・・などとトロトロ思い巡らせながら生きているきょうこの頃の私です。

日本の歌/天使のハーモニー ビクター少年合唱隊 ~ 私にとって大切な大切なボーイ・ソプラノ ― 2009年08月14日 09時42分59秒

日本の歌/天使のハーモニー ビクター少年合唱隊 (JBX-228) 1979年録音。

私には「日本のB-Sに特に大切に思うソロが3つある」のだが、その中の1曲が、この盤に収録されている、歌い人知らずの「1.荒城の月」だ。

少年だからこその凛々しさ優しさ誇り高さが、声の輝きに満ちて、その清らかさが圧倒的に心を打つのだ。

もちろん、このアルバムの合唱も並みではない。ビクターの声質の落ち着いた木管系声質は、実は、金管系を越えた向こうに存在すると私は思っている。

日本の歌シリーズ切手発売記念盤なので、アルバム・カバーが「切手」になっている。カバーには正直なところ、がっかりさせられたが、この時の録音メンバーがすごい。

全員をここに記載できないが、ソプラノに河村卓也・古賀潤・日向理、メゾに加藤恵夫等アルバム「過ぎゆくときと友だち」のソリストたちの名が見える。編成はアルトを加えての3部。

最良の時に録音されている1枚だ。

最近のコメント