ボーイ・ソプラノ Ian Ford & Oliver Hayes (ケンブリッジシャー少年合唱団) ~ 2人のボーイ・ソプラノのためのミュージック 「薄明の悲しみ Light Sorrow 」 ― 2009年01月21日 19時27分41秒

作曲者カンチェーリは1935年、旧ソ連のグルジア共和国首都のトビリシ生まれ。

「薄明の悲しみ」はファシズム鎮圧40周年を記念してゲヴァントハウス管弦楽団と音楽出版社ペータースから委嘱され、第二次世界大戦の犠牲となったすべての子どもたちに捧げられている。

(とまあ、国内で発売された盤を入手したので知り得た情報で、もしもこれが輸入盤だったらお手上げ状態だったと思う。)

ブックレットには「警告!」と書かれてある。

<くれぐれもボリュームにご注意下さい。広大なダイナミック・レンジがカンチェーリの音楽の一つです。・・・穏やかなフレーズを聴きやすくするために、ボリュームを上げ過ぎると突然音が大きくなることがありますので、十分ご注意下さい。>

・・・そうなのだ。ppp(決してpではない)からfffへの音量の移動が激しくて、怖くてとても音楽を楽しむという感じではない。もちろん、作曲された意図を考えると「楽しむ」音楽では最初からなかったかもしれないけれど、昔のミサ曲は少なくてもゆっくりとは聴くことが出来るのだが・・・。

理性よりは感情で、心の赴くままに、書き上げた曲、にも思える。

民族性かもしれないが、受ける印象は非常に情緒的。大宅渚氏は、劇場的な感覚に脱帽と書いて居られるが、私はどこか旧ソ連系に通じる「情緒」に思えた。

ボーイ・ソプラノが受け持つのはp~pppまでのレンジ。

タビジェとゲーテ、シェークスピアの詩句や言葉が歌われているそうだが、p~pppで聞き取りにくいのが難点。

ボーイ・ソプラノを楽しむために私は、fffの音量をギリギリ耳に耐えられるところへ持って行ってから、改めてpppのソロを聴いたが、必死でpppを聞き取っているといきなりfffになるものだから耳と心臓に悪かった。

それに静かな本当に静かなpppのソロの途中で何回もアクセント的にfffの金管が入ると次の瞬間のpppソロを聞き取るのは難しいのだ。作曲者へ一言。並の耳の能力を視野に入れて欲しい。

さて二人のソリスト、イアン君とオリヴァー君。名前はイアン君が先に掲載されているので、普通なら登場回数の多い細い密のような声がイアン君で陰のように追ってくる少し低く落ち着いた声がオリヴァー君と考えるところだが、逆らしい。

(イアン君にはプライベートCDが存在するが、CHOIR友だちからそれを聴かせてもらっての推測)

二人とも危なげない安定した声を聴かせている。録音時にはきっと普通に歌っていることだろう。それを操作してpppで再現しただけだ、きっと。・・・と思うと、腹が立つ。

もっと「声」が聞こえる状態で聴きたかった。声が重なるところなんかきれいなんだから。

二人の出来が良いだけに非常に残念。いつものようにヘッドフォンで集中して聴いていたら、耳の付け根と肩が凝ってしまった。

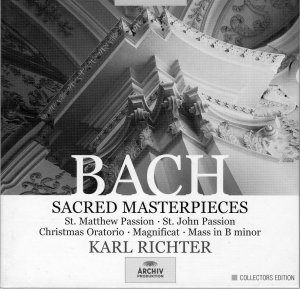

ミュンヘン少年合唱団 Matthaus-Passion BWV 244 ~ これからマタイを聴き始める私の基準値盤に登場する合唱団 ― 2009年01月20日 21時17分23秒

Matthaus-Passion BWV 244 (Archiv Produktion/463 701-2 /June-Aug 1958)10-CD SET

Munchener Bach-Chor & Munchner Chorknaben (Chorus Master - FritzRothschuh) / Munchener Bach-Orchester/Karl Richter

最近、血圧が高い。で、夕べ、このマタイを聴きながら眠ったら、なんだか体調が良かったような気がしたのですが、今朝、起きて測定したら、高いままでした。で、マタイに降圧の効き目無し。

友人にバッハ好きがいます。

そして語り口が非常に楽しい。

なので、本当は、友人の紹介文を掲載するのがベストなんですが、そうもいかないので、訳わかんない私の雑文を・・・。

少年合唱ファンですが、私はマタイに関しては女声も可。

来たれ、汝ら・・・これは女声だと思うんですよね。

そしてソロも、メンドリ女声でOK!これ、天使ではなくて人間のソプラノですから。

でも、ソプラノにも使い分けがあって、楽譜でも児童声を指定している箇所があるみたいですが、成人男女の混声に児童声が混じると、全体が締まるというか立体的に聴こえてきます。

ここでのミュンヘンは、数量的には微量ですが、かなり良いアクセントになっています。

元の録音が1959年と古く、細かい音(演奏)はともかくとして、全体としては、葉や花、小枝を落としたような、大木みたいな印象で、好感は持ちました。

これから、何種類かのCDやレコードでマタイを聴いていく予定ですが、基準値マタイとして、新しいマタイを聴くたびに、戻ってくる予定の盤です。

ボーイ・ソプラノ PETER DAVEY( CHICHESTER CATHEDRAL) ~ どこか希薄な空気感、浮遊感を漂わせた、とてもきれいな音 ― 2009年01月19日 18時27分26秒

PETER DAVEY(treble)

HEAD CHORISTER CHICHESTER CATHEDRAL

Kenneth Sweetman Organ and Piano (alpha APS 325 STEREO) Recorded in Chichester Cathedral July 1981

Directed and Produced by Alan Thurlow

PETER DAVEY(treble) は、高音がふわーっと心やさしくひろがるような歌い方をする。

彼の持っている基準の音そのものが高いところにあるようだ。

B-Sというよりも、もしかしたらイギリスのコリスター特有かもしれない、どこか希薄な空気感、浮遊感を漂わせていながらも、とてもきれいな音で丁寧に歌っている。

世俗的な精神を感じさせる音が全くないのだが、そのことが聴く方を真摯に向かわせ、ある意味で緊張を強いることが不思議だ。それだけ今の私は世俗にまみれているということか?

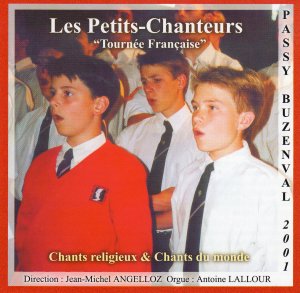

パシー・ビューザンヴァル少年聖歌隊 LES PETIT CHANTEURUS DE PASSY-BUZENVAL ~ 自然な信仰心がかきたてられる歌声 ― 2009年01月18日 19時16分16秒

Passy-Buzenval 2001*Tournee Fransoaise(PB9) Chants religieux & Chants du monde Direction:Jean-Michel ANGELLOZ

パシー・ビューザンヴァル少年聖歌隊は、パリ郊外のマルメゾン市にあるミッションスクールの少年聖歌隊で、来日もしている。

これは宗教的な音楽会からのライヴ録音の模様。

大音量になると音を拾いきれなくて割れたりして、必ずしも録音状態が良いわけではない。

それから合唱が洗練されきっているわけでもない。

最初は濁っているかのような音が少し気になった。

が、聴き進んでいくと、そういうことはどうでも良くなって、彼らの歌声の殻というか歌声の存在理由というか、歌声の中心にド~ン!と控えている「宗教心」に感動する。

「10.Kamisa mato (Japon)」で不覚にも泣けそうになってしまった。

歌声を通してこれだけ鞨鼓とした聖歌隊の存在理由を他者にアピールできるのだから、コンサート系合唱団と同列に考え彼らの歌声に対して「上手、下手」ということばを使うのはずれているし、とても失礼な気がした。

「16.Ti zouezo (Antilles) 」の曲の出だしでは二人のトレブルの声を聴くことが出来る。この曲だけ、雰囲気が違って、より聴衆をなごませるようなそんな明るい可愛い1曲で、トップのソリストも柔らかく甘い声で実に曲に合っていた。

ラストの曲を聴く限り、CDを広く売ろうと思えばいろいろな曲も歌えるんだろうが、「存在の理由や基盤」をしっかり抑えた活動をしている限り、彼らの歌声は不滅だと思った。

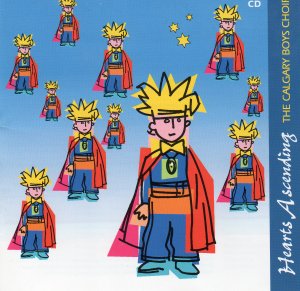

ボーイ・ソプラノ Alex Birnie アレックス・バノレニー (Calgary Boys Choir カルガリー少年合唱団) ~ ウィーン少年合唱団以前の録音 ― 2009年01月17日 21時34分36秒

Heart Ascending/The Calgary Boys Choir

(指揮:Gerald Wirth/20180-B) 1998年

ウィーン少年合唱団の来日ソリストであるAlex Birnieくんの、カルガリー少年合唱団時代の声が収録されている。

で、指揮がGerald Wirth。

選曲もだが、アレンジが特にも、斬新。WSK以前に、ここで冒険済み?

Stabat Materが余りに普通すぎて普通に聴いてしまった。

可も無く不可も無し、という感じ。

きちんと歌えています。彼もカルガリー少年合唱団も。

私はウィーン少年合唱団時代よりもここでの彼の声の方が好きだけれど、こころもちここでの声の方が繊細に聴こえるような気がするからかもしれない。

加えてGerald Wirthアレンジ?のオペラ「星の王子様」付き。

彼、(Gerald Wirthですが)WSK以前に

カルガリーで、したいことは試したんじゃないだろうか?

また、その試みにバッチリ、Alex Birnie くんが実力で応えた、んでしょう。

そういうCDです。

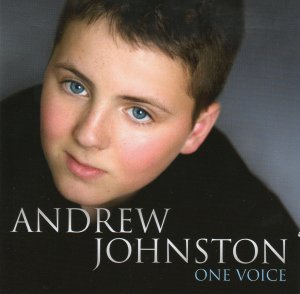

ボーイ・ソプラノ ANDREW JOHNSTON ~ しなやか伸びやかつやつやストレートの声で真っ向勝負したボーイ・ソプラノCD ― 2009年01月13日 17時31分11秒

ANDREW JOHNSTON ONE VOICE (88697351872)

これが「S」を見落としてアンドリュー・ジョンソンだと勘違いして買ってしまったCDです。はっはっは・・・。

が、うっかり購入してしまって、ハナマルでした。

完璧、木管系、イギリスの伝統的聖歌隊系ソリストくんの味わいバッチリ。

しかも、・・・上手い。

上手い、というよりも、声も、表現も、・・・音そのものが楽器(名器)のごとく、なめらか・・・。

・・・破綻がないなあ・・・。

もう一人デュエットの相手は女声のような気がするけれど、演奏としては、より完璧。

背景の合唱も、完成度が高い。

・・・作品として、このCDの完成度が高いのだなあ。

声で描かれているのは、あの可愛いクワイヤ・ボーイズやリベラの世界に近い。

が、声をストレートに拾っているので、格段にこっちが勝ち!

自信満々で勝負に出て、自信のとおりにあっさり勝ったような、内容のCD。

歴代の膨大なソリスト群&SP・LP・CD群と比較しても、かなり良い出来だと思うけれど、軽クラシック(POPSもあるし)的な選曲も効いているのかもしれない。

私は好きな「声」ですね。

女声の比重も多いような気もするけれど、メンドリ系ソプラノではなくてストレート系なので、それもマル。

*****************************

H様へ追記:私はこのCDをアマゾンで買いました。まだ、ありましたよ。

ボーイ・ソプラノ Twice Were Angels:Tradition of Boy Trebles II ~ イギリスが誇るボーイ・ソプラノくんたちのカタログ的なCD 第2弾 ― 2009年01月12日 18時13分22秒

C&P 2008 GCCD 4065

CHOIR友だちが薦めてくれたCDをアマゾンに発注しようとしてアンドリュー・ジョンソンのCDを見つけました。

と、そのCHOIR友だちにメールしたら、Sが入っている、ANDREW JOHNSTON ・・・の返事が来ました。

道理で顔が違っている!・・・と、相変わらず、注意力無し気力なしの私。

さて、Twice Were Angels

The Better Land よりは時代が新しいけれど、手に入れそこなった今となっては、なかなか手に入らない音源の主人公たち。

・・・聴いてみたら、しっくり、きました。

まだ聴いたことが無かったソリスト君もいたし、レコードを手に入れるまでの気持ち繋ぎかな。

LP1枚を丸々聴いたら、もしかしたら、キビシイ(退屈?スミマセン)かもしれないボーイ・ソプラノ・ソリストくんたち。

でも、1枚のCDから次々と現れてくれる彼らは、全てが魅力的に聴こえてきます。

例えば、うちにも2枚のLPがあるけれど、ここに収録されている ANDREW VICKS くん。LPで聴いた声よりもずっとGOOD。CHOIR友だちが前に教えてくれたように、LPにはなかった曲を聴く事ができるのです。

・・・音源は何処にあるんでしょう?・・・と悩ましかったりして・・・。

追記:

イギリス系に造詣が深いCHOIR友だちから薦められたCDは、CEREMONY (York Ambisonic / YORK CD 202)です。

CHOIR友だち曰く「聞いて損はしないと思います。」なそうです。

最近のコメント